Когда мы весной 2002 года стояли на его могиле, то весь Афон утопал в цветах. Красные маки и другие мне неизвестные цветы, которые без устали фотографировали и Юра, и Валерий, сделали Афон удивительно похожим на дивный, райский сад. Казалось, что земной вертоград в эти дни, как никогда, был похож на вертоград небесный. Могила старца не составляла исключения. Она была просто красной от маков. На небольшом каменном постаменте стояло несколько реликвий - фотографий старца: при жизни он фотографировался крайне редко. В том числе там была и литография иконы "Неувядаемый Цвет", написанной самим игуменом и поразившей нас, когда мы впервые посетили этот монастырь. Позже один наш общий знакомый, не знаю уж, законно или нет (не нам разбираться с авторскими правами), растиражировал эту икону, и можно сказать, что она посетила Россию, которую очень любил и на которую очень надеялся любвеобильный старец. Времени было мало, нам, как всегда, надо было куда-то спешить. Но хочется задержаться еще на секунду и вспомнить о маленьком старце, по росту и комплекции более напоминавшем ребенка. Но это только внешне. Трудно сказать, сколько было у него врагов. Точно уж немало. И как ни странно, многие противостояли старцу из-за его понимания "агапе", что по-гречески означает любовь. Наш хороший знакомый, можно сказать, друг, о. Серафим даже где-то опубликовал гневное письмо, в котором задел и старца. Мол, был он непоследователен в своем зилотизме, и многие из самого же Есфигмена думали так. Трудно выбирать экклезиологическую позицию, стоя на афонской земле, трудно, потому что здесь много разногласий. Поминать или не поминать, а если поминать, то кого? Кто-то молится с новостильниками, кто-то нет. Но мне кажется, что без любви не может быть христианина, без любви можно заблудиться в коридорах ревнительства. Именно это, наверно, главный урок, который дал старец, пытавшийся соединить в своей груди два этих чувства: любви и ревности.

Тут просится точка, но приходится поставить запятую, потому что эта маленькая история была посвящена не собственно старцу, а истории его русской мантии. Недавно я получил от о. Антония, покинувшего монастырь после смерти игумена, следующее краткое сообщение: "Скажи Валерию, что мантия сохранилась у меня". Пусть она всегда будет напоминанием о. Антонию о его духовнике - отце Евфимии.

Белые люди

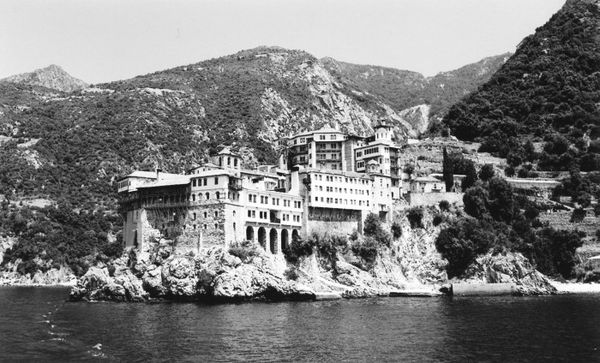

Монастырь Григориат расположен в западной части полуострова. Основан он в XIV веке преподобным Григорием Синаитом. Соборный храм посвящен святителю Николаю. Ранее среди насельников монастыря было много славян, так что русский путешественник В. Григорович-Барский относит его к славянским монастырям. Сейчас Григориат известен русскому человеку благодаря его игумену, бывшему профессору университета. Он решительно выступает против электронных паспортов, и его статьи печатались в русских газетах. Некоторые его богословские труды переведены на русский язык.

Кроме того, монастырь примечателен миссионерством, ставшим теперь редким явлением в православной среде. Несколько братьев из монастыря находятся в Африке - в Заире. Пройдя в храм и поклонившись святыням, мы идем на архондарик. Здесь помимо обычного угощения нам предлагают кофе. Вдруг появляется человек в одеянии почти монашеском, но с одной поправкой: оно белое… И поэтому он слегка смахивает на медбрата. Мы недоумеваем… С "белым человеком" еще один мирянин. Они о чем-то долго разговаривают. Мы решаем выяснить у них причину столь необычной "окраски". Но "белый человек" молчалив и замкнут. Удается выяснить только, что он итальянец и православный. Мы удивляемся этому необычному сочетанию. Хотя… В истории Афона уже были достойные примеры. В сороковых годах XIV века на Афоне подвизался прп. Никифор, наставник прп. Григория Паламы. Долгие годы прп. Никифор провел в молитве. Его житие говорит нам о подвижнической жизни в уединенных местах Святой Горы. Преуспевший в подвигах в пустыне, сей муж украсил "Добротолюбие" поучением о внутреннем делании. Но это не все. Этот афонский исихаст, по свидетельству Никодима Святогорца, был родом латинянин и перешел в православную веру. Правда, здесь сведения об этом подвижнике разнятся. Некоторые считают его исповедником, пострадавшим от императора Михаила Палеолога за сопротивление унии около 1280 года. Осуждал этот подвижник и главенство папы и многих святогорцев удержал от принятия унии, за что был выслан с Афона и провел долгие годы в заточении. Более о нем ничего не известно. Сроки разнятся, но главное, что сей муж, родом из Италии, отвергнув латинское лжеучение, твердо стоял в православной вере, принося много духовного плода как в умном делании, так и в проповеди Православия. Вот что мне напомнил "белый человек". Кто знает…

Греческий монастырь Григориат известен своей активной миссионерской деятельностью в Африке

На Афоне, особенно в греческих монастырях, Символ веры во время литургии не поют, а читают. Также и "Отче наш". Если в монастыре присутствует гость, то очень часто его могут просить прочитать эти молитвы. Утром на службе это делает "белый человек". После трапезы он быстро удаляется к себе в келью. Один из моих спутников хорошо говорит по-английски, и "белый человек", видимо, тоже. Но опять мы только узнаем, что он итальянец и православный. И он тут же исчезает. Видно, что он боится растерять богатство, которое сейчас имеет внутри. Богатство православной соборной молитвы. Мы додумываем, что этот человек недавно перешел в Православие и, возможно, раньше был непростым человеком у католиков. "Паче снега убелюсь", как хорошо эти слова подходят к нему, вот духовный смысл его одежды. Может быть, тут что-то и не так, но нам хочется думать, что мы не ошиблись, мы уверены: Богом сугубо возлюблены те, кто, оставив прежнее нечестие, находит дорогу к Нему и идет ею, не оглядываясь.

Сколько подобных "белых людей" знала история Афона!

В 1910 году в Пантелеимоновом монастыре присоединился к Церкви лютеранин Иаков Эпгер родом из Баварии. Тогда ему было лет около тридцати. Отец его был ревностным лютеранином. Иаков получил хорошее образование, и отец уже хотел сделать его пастором. И тут сын заявил, что он не чувствует к этому склонности и желает стать инженером. Отец разгневался и сказал, что он может идти куда хочет. И Иаков вынужден был удалиться. Но куда направить свои стопы? Как образованный человек, он многое знал о России. Знал также, что немцам там живется хорошо. И уехал в Киев. Там он занялся слесарным ремеслом и потихоньку выучил русский язык. Через несколько лет переехал в Одессу и стал работать машинистом на пароходе "Русского общества". И вот представьте себе: его пароход приплывает на Афон, ведь корабли этого товарищества возили паломников из Одессы в Иерусалим, то есть в порт Яффу, и, конечно, заходили на Афон. Во время плавания он познакомился со многими простецами-паломниками - от них больше всего узнаешь об Афоне. И через эти разговоры он понял русское благочестие и узнал о вере православной. Ощутил он всю сухость лютеранства. Понял ложность этого исповедания, отвергающего почитание и Святой Девы, и вообще всех святых. Ведь паломники давали ему книжки и листки издания Пантелеимонова монастыря, а главное - иконы великомученика Пантелеимона, который с точки зрения протестантизма никакой и не святой. Он прочел его житие и больше не мог не почитать как святого. Так великомученик просветил лютеранина. Он часто смотрел на Святую Гору, ведь пароход останавливался всего в часе хода от Пантелеимонова монастыря. Он уже многое знал об этом святом месте. И постепенно решил оставить лютеранство и принять Православие.

Но не дремлет враг нашего спасения. А когда он видит человека почти спасенного, то во много раз усиливает свою работу. И каким-то образом Иаков вместо того, чтобы ехать на Афон и принять Православие, вдруг оказался в Англии машинистом парохода, совершающего рейсы из Англии в Нью-Йорк. Но Бог протянул ему руку помощи, и вот корабль, на котором плыл Иаков, попал в страшную бурю. Корабль затонул, погибли и его пассажиры. Их было около 300. Чудом спасся только Иаков. Сам он ничего не помнил. Помнил только, что его смыло водой и выбросило на поверхность. Когда он очнулся, то парохода уже не было. Огромные волны поднимали его метров на 20 вверх и бросали вниз. Но вот буря улеглась, и оказалось, что он один-одинешенек в море. Почти 60 часов он пробыл в воде. В это время ему было видение святого великомученика, и он получил от него вразумление. Тут-то будущий инок вспомнил о своем былом решении принять Православие.

Вскоре его заметили с французского корабля, подняли на палубу и доставили во Францию. Там ему пришлось некоторое время лечиться, и когда он выздоровел, то решил идти на Афон поклониться целителю Пантелеимону и принять Православие. Но до этого, видимо, как немец, привыкший все делать по порядку, он отправился на родину и рассказал отцу о своем намерении. Отец сильно разгневался на него и прогнал его прочь. И он из Баварии отправился на Афон пешком - такой обет он дал великомученику. Представьте себе путь этого паломника: через Швейцарию, Венгрию, Македонию шел он к своей цели и вот пришел в Солунь, оттуда пошел дальше, на Афон. И вот уже он приходит в Крумицу и рассказывает старцу, зачем пришел на Святую Гору.