Порой его приглашали для чтения лекций и докладов, а потом устраивали обструкцию. В последний раз он читал лекцию медикам 29 мая 1947 года в Симферополе, в третьей городской поликлинике. В перерыве все профессора мединститута демонстративно покинули зал. В поликлинику позвонили из обкома партии и спросили, был ли Войно-Ясенецкий на лекции с крестом и в рясе. Узнав об этом, архиепископ Лука сказал: "Что им далась моя ряса, не все ли равно, как я одет и что на мне, я же не читаю врачам лекции по богословским наукам, а только по вопросам хирургии".

Травля продолжалась, его перестали приглашать на консультации, и от этого страдали тяжелые гнойные больные. Тогда владыка объявил бесплатный врачебный прием в епархиальном домике. Сотни больных пришли к его дверям на улицу Госпитальную.

30 мая 1948 года на торжественную службу по случаю 25-летнего архиерейского служения владыки собрались двадцать восемь священников, полторы тысячи верующих, и архиепископ Лука произнес проповедь на тему "Наука и религия". "Наука без религии – небо без солнца. А наука, облеченная светом религии, – это вдохновенная мысль, пронизывающая ярким светом тьму этого мира". Впоследствии эти мысли вошли в его уникальный труд "Наука и религия".

Многие ученые, врачи, студенты спрашивали, как может человек науки, большой ученый, как архиепископ Лука, быть верующим. Он сам ответил в 1959 году в письме к врачу П.П. Царенко (автору открытого письма якобы от возмущенных студентов): "В ответ на недоумение Ваших студентов по поводу моего архиерейского служения, им следовало бы сказать, что очень странно отрицать то, чего не знают и не понимают, и судить о религии только по антирелигиозной пропаганде… Наш великий физиолог Павлов, академик В.П. Филатов, каноник (т. е. священник) Коперник, преобразовавший всю астрономию, Луи Пастер умели же совмещать научную деятельность с глубокой верой в Бога. Глубоко религиозным я был с самого детства, и вера не только не уменьшалась, как они думают, по мере приближения к старости… а все более и более усугублялась".

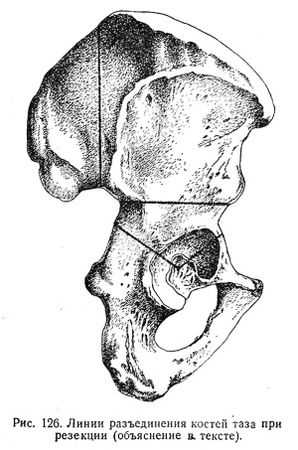

Рисунок епископа Луки, "Очерки гнойной хирургии"

Вопреки совету Патриарха Алексия архиепископ Лука не оставил медицину и, получив предложение "Медгиза" о переиздании "Очерков гнойной хирургии" и докторской диссертации "Регионарная анестезия", принялся за работу. Ему нужно было переработать обе монографии в соответствии с новыми дандицине, пока он находился в заключении и был оторван от научной работы.

В 1952 году он был в Москве и за две недели проработал 400 печатных трудов на английском, немецком и французском языках. В 1953 году "Регионарная анестезия" была готова к переизданию, но "Медгиз" рекомендовал переделать ее в свете павловского учения.

Слепнущие глаза архиерея уже не могли справиться с этой работой, и он попросил своих сыновей, докторов медицины, помочь ему. И хотя у них такой возможности не нашлось, Бог послал ему бескорыстного помощника, ленинградского хирурга Колесова, который провел всю кропотливую работу и отказался от соавторства, предложенного владыкой Лукой. Третье издание "Очерков гнойной хирургии" вышло в 1956 году и стало настольной книгой хирургов.

Как сам святитель относился к своей научной славе? Нередко люди, достигшие больших успехов в науке, удаляются от нужд людей малообразованных. Такое душевное "устройство" сводит на нет духовное служение, подвижническую миссию, которые, безусловно, несет в мир настоящий врач. Святитель Лука, следуя истинно духовной традиции российской медицины, главной целью своей жизни и каждодневной работы полагал служение "простым людям". Что же касается его славы как ученого, то он сказал о ней в проповеди 23 сентября 1951 года: "А чем мы сейчас хвалимся – своими достижениями в науке, в политике, экономике, полученными орденами, премиями? Но все это ничто по отношению к Христу. Разрешит ли Он нам, хотя бы спотыкаясь и падая, следовать за Ним?"

Как отвечал на этот вопрос истинный воин Христов, мы знаем из его жития.

Друзья и близкие святителя Луки

Стараясь узнать как можно больше о жизни святителя Луки, его крестном пути и подвигах, мы пытаемся найти образец для подражания в своей обыденной жизни, поэтому нам интересны его отношения с друзьями и близкими людьми. И хотя принявший монашество должен отказаться от всех мирских, светских и даже родственных связей, в Евангелии есть обетование: кто положит душу свою за друзей своих (Ин. 15, 13), тот спасется.

Друзей в светском понимании обнаружить у святителя не удалось даже в молодости. Марк Поповский тщетно изучил архивы Киевского университета, где получал медицинское образование святитель Лука, и не нашел даже ни одного упоминания о его участии в студенческих выступлениях, волнениях, объединениях. Удалось отыскать лишь один эпизод, когда Валентин Войно-Ясенецкий решительно заступился за товарища-еврея, обиженного студентом-поляком. Уже тогда глубоко задумывавшийся над жизнью юноша доказал верность словам Евангелия: Несть иудей, ни эллин (Гал. 3, 28).

В воспоминаниях современников о будущем святителе мы чаще встречаем удивление, восхищение, зависть, страх, непонимание. Среди них он выделялся могучим духовным ростом.

И до принятия монашества и после его друзьями могли быть только люди, близкие ему по духу, сохранившие верность Православию в годы жесточайших на него гонений.

Иван Петрович Павлов

А поскольку значительное место в его жизни составляли наука, медицина, то друзей его следует искать среди ученых-медиков, и притом верующих, что не просто. Наука и религия в советское время были объявлены несовместимыми. С этим не мог согласиться святитель Лука, так же думали и некоторые другие выдающиеся ученые того времени, остававшиеся православными.

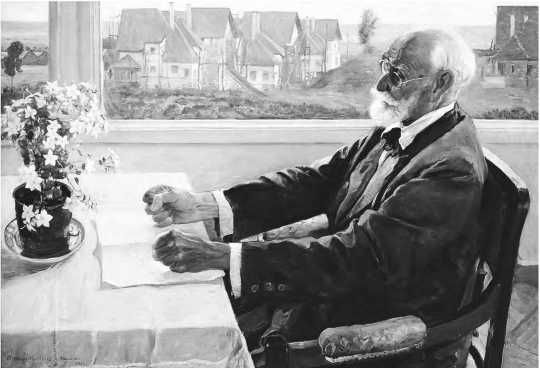

Иван Петрович Павлов – гениальный физиолог, российский лауреат Нобелевской премии по медицине, был верующим, православным человеком. Сохранилось письмо к нему святителя Луки, отправленное из туруханской ссылки, в котором он поздравлял И.П. Павлова с 75-летием и близящимся 200-летием Российской академии наук, называя его "возлюбленным братом во Христе": "Славлю Бога, давшего Вам столь великую силу ума и благословившего труды Ваши. Низко кланяюсь Вам за великий труд Ваш. И кроме глубокого уважения моего, примите любовь мою и благословление мое за благочестие Ваше, о котором до меня дошел слух от знающих Вас".

Сергей Сергеевич Юдин

По воспоминаниям современников, почти каждый год И.П. Павлов ездил к себе на родину, где его всегда встречало с почетом областное руководство, высылало к поезду автомашину. Павлов выходил, здоровался со всеми, а потом спрашивал: "Священник есть?" – "Да, он ждет вас". И академик ехал на кладбище, служил панихиду об упокоении своих родителей, а только после этого – на высокий прием. Все ждали его, никто не произносил слов осуждения. Терпели! До самой кончины своей И.П. Павлов оставался почетным старостой Знаменской церкви в Питере. Когда он скончался в 1936 году, его похороны превратились в грандиозное шествие, гроб везла шестерка лошадей. Десятки тысяч, если не сотни, пришли проститься с ним. Хоронили его по церковному уставу. В день смерти Ивана Петровича Павлова пришедшие к святителю Луке посетители не смогли с ним встретиться: он служил панихиду по своему другу.

Портрет физиолога академика И.П. Павлова Худ. М.В. Нестеров. Государственная Третьяковская галерея

Портрет академика Павлова писал Михаил Васильевич Нестеров, как известно, человек глубоко верующий. Он также является автором двух портретов главного хирурга НИИ им. Склифосовского Сергея Сергеевича Юдина, близкого по духу святителю Луке и общавшегося с ним. Святитель Лука оставил о Юдине запись в книге отзывов: "Хирург в прошлом – блестящему хирургу настоящего и будущего. Свидетельствую свое восхищение его блестящей техникой и неисчерпаемой энергией в строительстве новой хирургии нашей великой Родины".

Сергей Сергеевич, как и святитель Лука, был верующим человеком и патриотом России. В 1928 году он получил премию за монографию по спинномозговой анестезии, над проблемами которой работал и В.Ф. Войно-Ясенецкий. Премию он истратил на поездку в крупные американские хирургические клиники и на покупку оборудования для серпуховской больницы, где тогда работал. В Америке Юдин обращал внимание не только на современные методы оперативного лечения и технические достижения в медицине, но и на другие реалии. Сергей Сергеевич писал: "Дело не только в том, что на каждой американской серебряной монете стоит девиз "In God we trust". Всюду, в семьях и в клубах, садясь за стол перед обедом, старший читает молитву, это я видел, будучи приглашен, и у Мэйо и Келли, и у Бабкока, и у Фарра… На третье воскресенье после моего приезда в Рочестер хозяйка пансиона утром… вдруг обращается ко мне и говорит: "Скажите, пожалуйста, вы и сегодня опять не пойдете к обедне? Вы уже два воскресенья подряд не были". Масса американских практикующих врачей… обязана пребывать в духе христианского благочестия, рискуя в противном случае остаться без практики…"