Святитель Лука-узник тюрем и лагерей

Более двадцати лет – с 1921 по 1945 год – будущий святитель, епископ Лука подвергался гонениям советской власти, считавшей его своим опаснейшим врагом. Он претерпел много мучений, оскорблений, пыток бессонницей и холодным карцером, побоев и унижений за веру Христову. И, как истинный подвижник, показал на своем крестном пути непоколебимость, величие и большую силу духа.

Мы знаем из "Архипелага ГУЛАГ" А.И. Солженицына, из рассказов Варлама Шаламова, "Погружения во тьму" Олега Волкова и многих других книг, в том числе и строго документальных, появившихся в последние три десятилетия, как работала машина ГПУ, какие предъявлялись обвинения, какие использовались методы дознания и устрашения, какие были условия содержания политзаключенных. Все это прошел и епископ Лука, впервые арестованный 10 июня 1923 года.

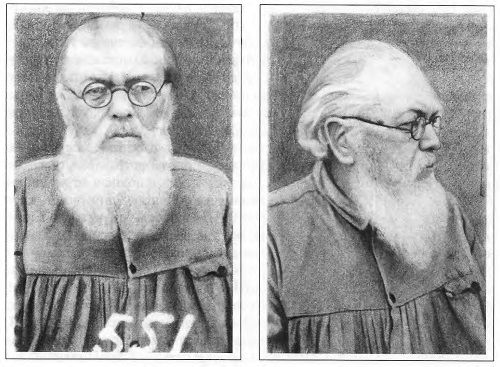

Заключенный В.Ф. Войно-Ясенецкий

Казалось, он был таким же "преступником", как и многие невинные люди, попавшие в жернова карательной машины. Чем отличался он от других? Он был готов к тому, что с ним происходило. Из воспоминаний людей того времени видно, что почти всегда их застигали врасплох, всегда были вопросы "за что", "может быть, это ошибка", "должны разобраться"… И хотя многие и держали чемоданчик на случай ареста, все же надеялись, что такая участь их обойдет. Так, Сергей Сергеевич Юдин, главный хирург НИИ им. Н.В. Склифосовского, проезжая на автомобиле мимо здания на Лубянке, всегда крестился и говорил: "Господи, пронеси". Епископ Лука как будто ждал ареста – ведь он прекрасно понимал, какой выбрал путь, приняв священство, а потом и епископство в стране, где веру выжигали каленым железом.

Будущий святитель был человеком бесстрашным, обладал огромной силой воли и хладнокровием. Врач Л.В. Ошанин, работавший с ним в Ташкенте, описывал такой эпизод из его жизни еще до ареста. Латыш Цируль, начальник городской милиции, которому Войно-Ясенецкий точно совместил кости после перелома бедра (без рентгеновского аппарата), подарил доктору браунинг с двумя обоймами, чтобы защищаться в случае необходимости во время ночных визитов к пациентам. Валентин Феликсович попросил доктора Ошанина, недавно вернувшегося с фронта, посмотреть, заряжен ли браунинг. "Войно сидел напротив меня, шага за полтора. Сразу позади его затылка была толстая стена. Потряс браунинг. Патрона не было. Не знаю, почему я не проверил пальцем, нет ли в стволе коварного седьмого патрона. "Ну вот, браунинг пуст, можете убедиться…" Я поднял ствол браунинга примерно на пять-шесть сантиметров выше головы Войно – и нажал на спуск. Бац… Пуля рикошетировала от стены, с визгом пролетела мимо затылка… сидел совершенно невозмутимо… сгреб обратно браунинг, обоймы и патроны и встал. "Зачем Вы говорите, что знаете это оружие; никогда не следует говорить, что Вы знаете, если Вы что-нибудь знаете понаслышке", – только и сказал он".

Конечно, с таким человеком справиться карательным органам "с наскока" было трудно. На допросах он вел себя последовательно и спокойно, отвечал, что не является врагом власти, а лишь врагом гонителей Церкви, подчеркивал незаконность этого гонения. Обвинения следовали одно за другим, множились статьи, по которым его привлекали к суду.

Для святителя было важно только одно: он страдал за имя Христово, за Святую Православную Церковь, он нес крест, который принял добровольно, став священником. И это вызывало не только ненависть мучителей, но и сочувствие верующих людей. "В Ташкенте поезд не мог двинуться по той причине, что толпа народа легла на рельсы, желая удержать меня в Ташкенте, но, конечно, это было невозможно", – писал он в своей автобиографии.

Во всех тюрьмах епископ вел себя не так, как большинство узников. "В библиотеке Бутырской тюрьмы мне, к большой радости, удалось получить Новый Завет на немецком языке, и я усердно читал его", – писал он. 14 августа 1923 года святитель подал заявление с просьбой разрешить ему лечить больных: "Всю жизнь свою я работал при полном напряжении сил. Полное безделье в тюрьме очень для меня мучительно. Очень прошу Вас дать мне возможность лечить больных". В Таганской тюрьме он отдал свой полушубок дрожавшему от холода шпаненку, после чего уголовники стали выказывать ему уважение, что, впрочем, не помешало им позднее обокрасть епископа.

А он все чаще чувствовал себя неважно. Когда его переводили на "досидку" в Таганскую тюрьму, епископ Лука, шедший пешком через всю Москву, сильно простудился и слег с тяжелым гриппом. Ему шел шестой десяток, когда он в арестантском вагоне отправился в восточносибирскую ссылку по этапу. "До тюрьмы было не более версты, но, на мою беду, нас погнали быстрым шагом, и в тюрьму я пришел с сильной одышкой. Пульс был мал и част, а на ногах появились большие отеки до колен.

Это было первое проявление миокардита. В Тюменской тюрьме я все время лежал без врачебной помощи". К тем, кто оказались рядом с ним, будущий святитель относился как к братьям: "От Омска мы ехали до Новосибирска в "столыпинском" арестантском вагоне… В камеру, отведенную для меня и моих спутников – двух протоиереев, посадили, кроме нас, бандита, убившего восемь человек, и проститутку, уходившую по ночам на практику к нашим стражникам". Как Христос в окружении разбойников и блудниц искал живые души, так и епископ Лука не переставал лечить и проповедовать в самых невозможных условиях.

У него были гонители, но были и ученики. В ссылку в деревню Хая его сопровождали две бывшие послушницы закрывшегося женского монастыря в Енисейске, которых он собственноручно постриг в монахини и дал имена своих небесных покровителей: Валентина и Л у кия. Он писал сыну Михаилу: "Обо мне не беспокойтесь. Господь отлично устроил меня в Хае. Я радостен, глубоко спокоен, никаких нужд не испытываю – монахини с большой любовью заботятся обо мне".

Он со смирением описывал дочери Елене деревню из восьми дворов, занесенный снегом до самой крыши дом, где ему разрешили остановиться, ожидание оленей, протаптывающих тропу в снежном океане, чтобы можно было пойти за хворостом для растопки печи, хозяйку дома, выгнавшую в конце концов епископа и монахинь из дома, о чем святитель дочери не стал сообщать.

Когда епископ (обычно по просьбам бывших пациентов или местного начальства, у которого возникала нужда в хорошем враче) возвращался к врачебной практике, это всегда было сопряжено с риском, его свобода висела на волоске. Посадить в те годы могли за что угодно, достаточно было неосторожного слова. Так и случилось, когда к нему на прием в больницу пришла молодая женщина с больным ребенком. На вопрос врача, заполнявшего историю болезни, как зовут ребенка, женщина ответила: "Атом". "Почему не назвали поленом или окном?" – иронично хмыкнул профессор. Мать мальчика оказалась женой председателя крайисполкома В. Бабкина, который сразу же написал донос в крайком РКП (б), где объяснял: "Имя моему сыну Атом мной и дано в ознаменовании нашей переходной эпохи… не дает ему права (за что он и сослан) проводить пропаганду, пользуясь своей медицинской наукой…" Этого было достаточно для нового витка "дела" и новых гонений.

Однако владыка оставался твердым и последовательным, считая, что Церковь Божия неподвластна земным властям, а его обязанности пастыря выше "веяний времени".

Юрий Николаевич Сидоркин вспоминал: "В детстве на меня произвел впечатление рассказ дедушки о том, как зимой, в большие морозы гнали его с группой заключенных в Сибири. У всех силы были на пределе. Самое страшное, по словам дедушки, – было сесть. Встать уже было невозможно, наступало полное бессилие, апатия, потом сон и… мороз заканчивал все. Тут и пулю тратить не надо. Свои жалкие пожитки заключенные несли с собой. Что это могло быть? Больше 1000 страниц на плотной бумаге, убористая печать. "История материализма" А. Ланге. И дарственная надпись: "В.Ф. на память о совместных этапах. 1924 г." Так вот что было важно, вот что было предметом первой необходимости, многие сотни километров нести книгу. И если это так важно – то какой же это щедрый подарок. Таких вот людей боялась молодая власть, таких считала нужным изолировать… сломить человека, несущего с собой книгу, вес которой составлял, наверное, четверть того, что он способен был поднять, сломить такого человека действительно трудно, если вообще возможно!"

Что давало ему такую стойкость, откуда он брал силы? Будущий святитель верил, что Господь его не оставит и не раз убеждался в этом. Он писал: "Путь по замерзшему Енисею в сильные морозы был очень тяжел для меня. Однако именно в это трудное время я очень ясно, почти реально ощущал, что рядом со мною Сам Господь Бог Иисус Христос, поддерживающий и укрепляющий меня".