Следуя вслед за Боппом, Гриммом и Беккером принципу максимального фонологического и морфологического "растягивания" словоформ, о. Герасим дробит слова на минимальные единицы, названные им буквами. Учитывая зависимость между одинаковой позицией элемента в словоформе и его грамматическим значением и предполагая, что каждое грамматическое значение должно получить звуковое соответствие в плане выражения, он выделяет морфонологически значимые позиции. Фактически Павский предвосхищает хорошо известный сегодня метод позиционного анализа. Примечательно, что Павский, полагая, будто "всякая отличительная буква, присоединившаяся к корню имени, вносит в имя новое понятие", строит языковые реконструкции, пусть и не встречающиеся в истории языка, но близкие по духу тем, которые позднее будет создавать В. Хлебников.

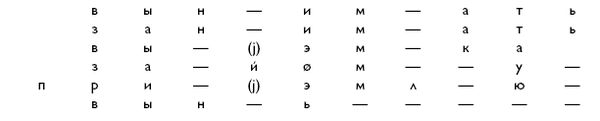

Морфемное вычленение корня демонстрируется Павским на примерах слов вынь, вынимать, занимать, займу, выемка, приемлю (их семантическая близость определяется интуитивно):

Заполнение букв по вертикалям детерминируется местом элемента в структуре слова, в конкретной словоформе возможны и пустые места. По мнению автора, из аналогии с глаголами – бирать (от корня бр-) и – тирать (от корня тр-) видно, что корень – им- является непервичным (удлиненным) вариантом корня, а сравнение с лат. ademi, emo, нем. nehmen, санскр. йам и под. утверждает первичность корня йем, йм с "беглой" дополнительной гласной е.

Как отмечала П. Педерсен, "стремление Г. П. Павского к изоморфному описанию фонетики и морфологии, основанному на принципе позиционного анализа, и обращение к синхроническому изучению морфологии русского глагола дают нам основание считать автора "Филологических наблюдений…" основоположником того формального направления в русском языкознании, которое представлено трудами К. С. Аксакова, Н. П. Некрасова, Ф. Ф. Фортунатова. Задолго до А. А. Потебни и Бодуэна де Куртене Г. П. Павский показал, что грамматическая форма есть значение (функция), а не звук; за несколько десятилетий до введения термина "способ действия" Б. Дельбрюком Г. П. Павский разделил описание глагольного вида от описания протекания действия. Поиск общего грамматического значения для суффиксов с одинаковой позицией – первый шаг к формулировке инвариантных грамматических значений с целью наметить грамматические противопоставления. Континуитет этой лингвистической традиции, блестяще развитой Пражским структурализмом, не прекратился и в современном языкознании".

Отметим, что к числу продолжателей того "антропологического" направления, у истоков которого стоит величественная фигура прот. Г. Павского, можно отнести и В. Я. Проппа, сумевшего обнаружить тот глубинный целостный инвариант, которым порождается всё многообразие сказочных форм, – подобно тому, как гётевское "пра-растение" порождает посредством метаморфоза всё многообразие флоры. Характерно, что в начале каждого из основных разделов своей книги "Морфология сказки" в качестве эпиграфов он приводит ключевые положения морфолого-трансформационного учения Гёте.

Предпринятые прот. Герасимом Павским и его последователями, ярчайшим из которых является, пожалуй, К. С. Аксаков, попытки построения самобытной русской философии языка стали органическим продолжением того "сердечного", молитвенного, логосного, пути постижения мира, который был намечен исихастами, но не получил достаточного развития в результате того, что Византия пала и Восточная Православная Церковь надолго подпала под власть турок, что, естественно, не способствовало расцвету богословской мысли. Но именно исихасты сформулировали альтернативный по отношению к западно-европейскому способ познания и преображения мира. Чрезвычайно ярко полярность двух противоположных подходов к миру выразилась в эпоху так называемых паламитских споров. Сегодня, в условиях глобального экологического кризиса, в ситуации осознания "исчерпанности трех главных проектов Нового времени – проекта развития новых наук, главным образом, естественно-математических и ориентированных на техническое употребление; политического проекта, проявившегося первоначально в форме легитимной абсолютной монархии, а потом – новоевропейской демократии и либерализма; и, наконец, религиозного проекта Реформы, как протестантской, так и католической" – намеченный исихастами путь вновь оказывается актуальным. И показательно, что в самом начале ХХ века, – то есть тогда, когда начала осознаваться степень "включенности" наделенного даром слова человека в сотворенное Богом Словом логосное бытие, – разгорелся тесно связанный с проблематикой исихастской традиции имяславский спор, в средоточии которого стоял вопрос об онтологическом статусе слова.

К сожалению, спор вокруг имяславия так и не был окончательно разрешен. Он был снова поставлен на Поместном Московском соборе 1917–1918 гг. в особой подкомиссии под председательством епископа Феофана Полтавского. В эту подкомиссию в качестве секретаря и содокладчика вошел и прот. Сергий Булгаков, который взял на себя труд всестороннего освещения проблемы почитания Имени Божьего. В результате появилось объемистое исследование "Философия имени", которое так и осталось в рукописи, ибо Собор должен был прекратить свою работу вследствие революционных событий, а работа подкомиссии ограничилась распределительными заседаниями. В 1953 г., уже после смерти о. Сергия, "Философия Имени" была издана в Париже, а в конце 1990-х годов переиздана в России. Постскриптум к этой книге, написанный о. Сергием в 1942 г., свидетельствует, что тема эта волновала его до конца жизни, да и не только его одного. Об имяславии писали и священник Павел Флоренский, и монах Андроник (А. Ф. Лосев), и В. Ф. Эрн, и многие другие. Синодальная Богословская комиссия Русской Православной Церкви включила вопрос о почитании Имени Божия в каталог тем, нуждающихся в скорейшем выяснении.

Чрезвычайно важно то, что имяславие родилось не из отстраненных умствований, но из практики умной иисусовой молитвы. Язык же обладает целым рядом удивительных свойств: во-первых, в языковом знании нет разделения на теоретическое и практическое; во-вторых, язык литургичен и существует лишь в со-ответствии другому – и Другому; наконец, в-третьих, никакое слово – в том числе и Имя Божие – не существует "отдельно", но подразумевает наличие всей языковой целостности; фактически, Имя Божие есть Имя Языка (Слова), посредством Которого мы со-един-яемся с Богом.