Молитвенный подвиг столпничества преподобный Серафим нес тысячу дней и ночей

Таков закон…

А тут оказывается, что не пустые вовсе траты. Всего они, дивеевские, уж и так ему не говорят – только о самом нужном, где уж вовсе прохудилось, прорехи зияют, сквозные дыры. А так можно и потерпеть: чего попусту жаловаться. Какие нужды в общине? Ох, сколько их! Починить, заменить, обновить – всего не перечислить. Вот и не удержались, взяли однажды из церковных денег, а вернуть не из чего: пусто в кубышке. Пришлось сознаться, что так, мол, и так…И отец Серафим тотчас смягчился и сейчас же дал Капитолине денег.

Такова благодать…

А где благодать, там и снисходительность к слабостям: "Молишься ли ты, радость моя?" – раз спросил меня батюшка. "Ах, батюшка, уж какая молитва-то, грешница, иной раз и время-то нет!" – ответила я. "Это ничего, сказал батюшка, я вот и хотел сказать тебе, ты не огорчайся этим, есть время, так в праздности не будь, исполняй все и молися, а если нет времени, так ты, радость моя, только правильце-то мое прочти утром, среди дня, да на ночь хоть и ходя на работе-то, да еще вот правило-то, если можно, а уж если нельзя, ну, так, как Господь тебе поможет, только вот поклоны Спасителю и Божьей Матери уж хоть как-нибудь, а исполняй, непременно исполняй, матушка!"

Ходить на работе: так у Серафима. Через сто с лишним лет будут говорить: ходить на работу. При Серафиме ходили лишь бедные, но вот не станет бедных и богатых, и ходить будут все. Вся Россия – вернее, СССР, союз нерушимый, – будет ходить на работу. По заводскому гудку просыпаться утром, еще в сумерках, затемно, при свете меркнущей желтоватой луны. И идти, идти, идти. Какая же тогда молитва? Хорошо, если правильце – то, что останется от веры, а если и этого нет… что ж, Серафим снисходителен. Собственно, то, что он ответил Капитолине, приложимо к нашим временам, отвечает новому типу веры. Раньше работали и верили, после этого ходили на работу и не верили (атеизм), а теперь ходят и… ну, как Господь поможет.

Что же еще услышала Капитолина от Серафима? Какой получила урок?

"Батюшка запрещал мне быть слишком строгою с молодыми; напротив, еще приказывал бодрить их. Не дозволяя сквернословие или что-либо дурное, он никогда, никому не запрещал веселости. Вот, бывало, спросит: "Что, матушка, ты с сестрами-то завтракаешь, когда они кушают?" "Нет, батюшка" – скажешь. "Что же так, матушка; нет, ты, радость моя, не хочется, не кушай, а садись всегда за стол с ними, они, знаешь, придут усталые, унылые, а как увидят, что ты сама села и ласкова, и весела с ними и бодра духом, ну и они приободрятся и возвеселятся, и покушают-то более с велиею радостью; ведь веселость не грех, матушка, она отгоняет усталость, и от усталости ведь уныние бывает и хуже его нет, оно все приводит с собою".

Откуда придут? С работы, конечно же, – отсюда и усталость: они ведь ходили. Поэтому с ними надо сесть, не оставлять их одних, быть ласковой и веселой, ведь они – молодые, иного поколения, как и мы по отношению к Серафиму. Ну, а кому надо-то? И Капитолине, и всей церкви: это ее задача. Не только служить, совершать таинства, но и сесть за стол, даже если не хочется кушать. Для чего? А для того чтобы уныние не привело с собой все. Все, что было ужасного в XX веке, и что не должно повториться в будущих веках.

Глава девятнадцатая. Последние подвиги: молчание, затвор, старчество

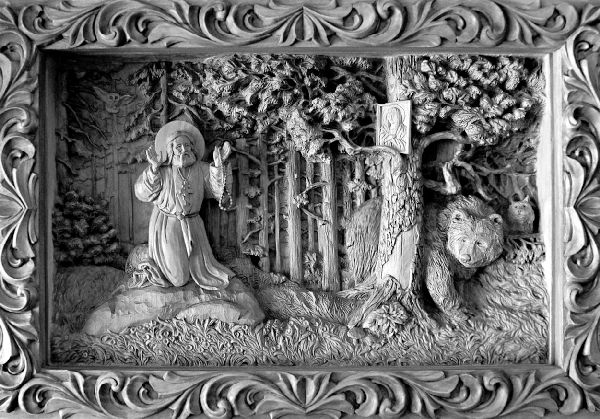

Вот мы снова в глухом Саровском лесу, среди вековых красноватых, с застывшими бугристыми потеками смолы сосен, перед дверью пустыньки. Рассохлась дверца, чуть-чуть осела и скособочилась: беспощадное время берет свое. Понизу заметена снегом, и сосны вокруг обметал стежками, убелил прихотливыми узорами, щедро украсил иней. На голых ветках наросли сосульки-ледышки – словно из стекла чистого и прозрачного или хрусталя. Тронь – и зазвенят, как серебряные колокольцы. Так тихо, что, если хрустнет ветка под ногами, то – словно выстрел, – на весь лес. Кажется, что бурый медведь в берлоге проснется и, недовольный разгребет лапами снег, высунется, поведет носом, фыркнет, рыкнет: кто потревожил?

Зима, начало 1808 года. Скончался игумен Исайя, и уложили его в гроб, отпели и похоронили его вблизи Успенского собора, рядом с могилами отцов Иосифа и Пахомия. Вот и стало их трое, почивших наставников Серафима, чтимых и возлюбленных им старцев, к чьим могилам он будет вновь и вновь приходить, склоняться в молитве, вспоминать их милость, ласку и отеческую заботу. Вместо Исайи монахи хотели выбрать самого отца Серафима, тем более что все два года до своей смерти настоятель постоянно виделся с ним, навещал его в пустыньке. Пока здоровье позволяло, сам приходил, опираясь о посошок, а как ноги ослабли и онемели, монахи стали привозить его на тележке: он только за борта придерживался, чтобы не растрясло по ухабистой дороге. Наедине они подолгу – тихо и сосредоточенно – беседовали. Вот и казалось, что избрание состоится, – состоится во исполнение некоего преемства, но отец Серафим со смирением и благодарностью отказался. Начальствовать, управлять монастырем – не его стезя: ему бы с самим собой управиться, утвердиться на положенных Богом началах.

Значит, беседовали-то не о том, а о чем-то ином, для остальных неведомом, скрытом…

Игуменом стал тогда бывший казначей Нифонт, для Серафима уже не старец (даже по возрасту), не наставник, хотя и уважаемый, чтимый начальник. Серафим же по-прежнему здесь, в пустыньке, за рассохшейся дверью. Постучимся? Нет, нельзя. Он безмолствует, сомкнуты уста, не произносит ни слова. Даже если мы усердно помолимся перед дверью, осенив себя крестным знамением, поклонимся, лишь мысленно, может быть, ответит: "Аминь" и – не отопрет. Если же встретим его в лесу собирающим припорошенный снегом хворост, упадет на землю, обхватит голову руками и так пролежит, пока мы не уйдем, не удалимся прочь, не исчезнем из виду.

Вот и не надо искать с ним встреч: молчальничество – особый подвиг, по его словам таинство будущего века. Какого будущего – нашего, нынешнего? Нет, того, что наступит после… после конца времен, всеобщего очищения в огне и преображения. "Чаю воскресенья мертвых и жизни будущего века" – так в Символе Веры. Вот об этом-то будущем веке и речь у Серафима. Значит, батюшка Серафим и туда заглядывал, иначе не сказал бы, что молчание – таинство. Такое же, как крещение, исповедь, причастие… таинство. Значит, в будущем веке и говорить-то уже не будут, а – обмениваться мыслями. И мысли эти не столько от ума, сколько от сердца. От сердца к сердцу. Сердечные же мысли алеют, как кровь, и пламенеют, как огненные языки, потому что согреты чувством. И в этом чувстве, в его неисповедимых глубинах – Бог.

Вот в чем таинство…

Серафим безмолвствует по примеру древних отшельников – Арсения Великого и Иоанна Молчальника. Они рядом: всмотрись – увидишь, протяни руку – коснешься. Они вне времени и пространства – в Духе, для которого все – здесь и сейчас. Серафим не подражает своим предшественникам – он лишь творит все по правде, по истине, закону Божьему, и это уподобляет его им. Арсений Великий ответил братии своего скита, скорбевшей о том, что она лишилась такого наставника и утешителя: "Знает Бог, как я люблю вас; но я не могу пребывать одновременно и с Богом, и с людьми, потому что на небе хотя и очень много вышних сил, но все они имеют одну волю и потому единодушно славят Бога; но на земле много воль человеческих, и у каждого человека свои мысли; каждый из нас имеет различные намерения и мысли, и потому я не могу, оставивши Бога, жить с людьми".

Когда один из Саровских иноков, помышлявший о том, чтобы по примеру Серафима выдвинуться из монастыря и уединиться в пустыни, спросил его, не фарисейство ли это, не оказывается ли этим пренебрежение к братии и не бросает на нее осуждение, отец Серафим ответил: "Не наше дело судить других. А удаляемся мы из общества братства не из ненависти к нему, а более для того, что мы приняли и носим на себе чин ангельский, которому невместительно быть там, где словом и делом прогневляется Господь Бог. И потому мы, отлучаясь от братства, удаляемся только от слышания и видения того, что противно заповедям Божиим, как это случается неизбежно при множестве братии. Мы избегаем не людей, которые одного с нами естества и носят одно и то же имя Христово, но пороков, ими творимых, как и великому Арсению сказано было: "Бегай людей и спасешься".