- Хм… здесь ты, парень, вряд ли устроишься. Гляди, одни военные суда вокруг. Есть, правда, и рыболовецкие - колхозные они. Только ты, похоже, не о них думаешь. Тебе, браток, надо в Калининград пробираться, бывший Кенигсберг - вот там есть гражданское пароходство, может, там устроишься…

- Может, и устроюсь - да как туда добраться-то?

- Э… здесь я тебе, кажется, подскажу. Я работаю в цирке. Одна из наших трупп через месяц едет в Калининград. Им, вроде, нужен униформист. Валяй, поступай к нам. А попадешь в Калининград - уволишься, и дуй в свое море, коли так решил…

* * *

Здесь, собственно, и начинается сама история. История профессионального советского моряка, который несколько лет проплавал на промысловых судах, бороздящих под красным флагом международные воды. Это не были военные корабли. Однако, будучи приписаны к торговому или промысловому флоту, они не ограничивались ловлей тунца или перевозкой грузов. Были у этих кораблей и другие функции… Но об этом потом.

Для нас же рассказ Чернова интересен не только неординарной судьбой его героя: на фоне перипетий его жизни отчетливо вырисовываются фрагменты уникальной для стороннего взгляда картины быта советских моряков - тех, чье привилегированное служебное положение предполагает длительные плавания в территориальных водах других государств. А нередко - и заходы в порты, принадлежащие этим государствам, - как нетрудно понять, возможность, вызывающая зависть почти у любого подсоветского обывателя…

Здесь уместно передать слово Чернову:

- Лет 17… Ну, может быть, 18… По-моему, только к этому возрасту человек начинает осознавать себя, формируется как личность. Для меня это был 72-й год… - тогда я получил аттестат десятилетки. И я впервые задал себе вопрос - а что дальше? Как и всем моим сверстникам, хотелось верить в свою исключительность, в то, что именно у меня сложится жизнь; хоть чем-то отличная от той рутинной, которая, как мы все уже понимали, поджидает нас и порог которой мы готовились переступить. Был передо мною опыт - отца, служащего железной дороги, матери-акушерки - серая, скучная жизнь… Нет, не хотел я повторять их путь! Не хотел… А как избежать его?

Решили мы с одним из моих приятелей поступить в училище гражданской авиации - романтичнее профессии летчика в голову ничего не приходило. Ближайшим к Волгограду, где мы жили, оказалось находящееся в Красном Куте Саратовской области. Едем? - Едем! Приехали. И быстро убедились, что поступить нам вряд ли удастся: на 90 вакантных мест - 900 заявлений… Документы мы, однако, подали и даже прошли предварительные испытания - на физическую выносливость.

До сих пор помню эти вращающиеся стулья… А на математике срезались оба. Этот же предмет подвел меня и при попытке поступить в Институт химической технологии, выбранный мною, поскольку химию я любил и знал ее хорошо. И тогда я без особого труда поступил в Волгоградский химико-технологический техникум, откуда после первого же курса был забран в армию.

Последующие два года ничем особым примечательны не были - если не считать вынесенного мною из авиационной части увлечения электротехникой. Эта привязанность и определила, в значительной степени, мою судьбу. Вернувшись в Волгоград, продолжил учебу в техникуме - в этот раз уже на вечернем отделении.

В 1978-м году получил диплом… И ничего в моей жизни не изменилось: в период учебы я работал днем на химзаводе и практически выполнял уже работу техника-прибориста. Там же я и остался - прибористом участка на 120 рублей в месяц. И, может быть, так ничего и не произошло бы со мною… никогда и ничего. Ну, наверное, со временем кончил бы институт, стал бы зарабатывать чуть больше. Или - не стал бы. А дальше-то что?

Спасла меня от этой рутины аллергия к каким-то химическим соединениям. Представляете - химический завод, сотни километров труб, и почти из каждой - то какая-то "химия" просачивается, то пар хлещет. Нанюхаешься за смену сероводорода - жить не хочется! А мои напарники, безалаберные пацаны - покрутятся, в карты поиграют, пошатаются по помещениям - глядишь, день прошел. Надоело, словом, мне за 120 рублей гробить свое здоровье… А, главное, понимал я - тупик. Ну, женился бы, детей нарожал… А впереди - ничего не светит. Ничего! Чувствовал - прозябаем мы, как слепые, не подозревая о том, что творится в мире, чем живут другие.

Не хотел, в общем, я для себя такой судьбы - провести всю жизнь среди этих людей, для которых кроме водки нет ничего значимее. Найти бы, - думал я, - дело, которое и заработок приносило бы приличный, и дало бы возможность лучше узнать жизнь…

* * *

Был у меня друг, Саша Рассейкин, сосед по дому, где я жил. Он к тому времени успел отслужить на Балтийском флоте и, казалось, обладал каким-то неизвестным мне еще жизненным опытом. Вот он-то меня и надоумил:

- Тебе, - говорил он, - стоило бы попробовать устроиться на один из гражданских пароходов. Зарабатывают там прилично, загранпоездки случаются. Это, наверное, то, что ты ищешь.

- А как это сделать-то? - спрашивал я его.

- Ну, поехал бы я с тобой, да жена вот второго ребенка ждет… А хотелось бы…

Жена его как-то узнала о нашем разговоре - такую трепку ему закатила, что он вообще перестал со мной эту тему затрагивать. И тогда я решил ехать сам. Мать и младшая сестренка пытались меня отговаривать, но решение я принял. И обещал им только, что, заработав денег, вернусь обязательно. Женюсь, мол, детей заведу - но сначала попробую себя на море. Вот так, до сих пор возвращаюсь… Рассчитался я на заводе - тогда это можно было сделать за месяц, сейчас, говорят, много сложнее. Начал свою попытку с латвийского города Лиепая, как посоветовал мне Саша.

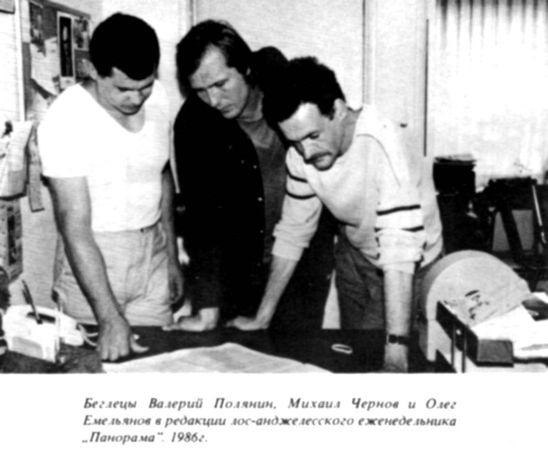

Беглецы Валерий Полянин, Михаил Чернов и Олег Емельянов в редакции лос-анджелесского еженедельника "Панорама". 1986 г.

Путь к морю

- Надо сказать, работа в цирке мне понравилась, - продолжал Чернов. - Платили 130 рублей в месяц, квартира бесплатная. Выезжаем куда-нибудь на гастроли, развертываем шапито - цирк под сборным куполом - подтаскиваем артистам реквизит, убираем за ними арену - вот и вся работа. Наконец, в августе 80-го, приехали мы в Калининград. И я уволился из цирка - работу следовало искать где-то здесь…

* * *

Много, ой как много Чернову предстояло еще узнать… Ну, а пока надо было как-то устраиваться, желательно, - ближе к морю. А как? Не было знакомых в пароходстве, не с кем было просто посоветоваться - не говоря уже о том, чтобы составить протекцию.

Однажды, слоняясь в районе порта, он прочел объявление. Наклеено оно было прямо на облупившуюся штукатурку стены какого-то здания: Калининградскому морскому торговому порту требуются грузчики, такелажники, механизаторы… В этом же объявлении обещалась характеристика для загранплавания на торговых судах - тем, кто проработает по контракту два года. И 40 рублей безвозвратного пособия, получив которое, нанявшийся уже просто не мог уволиться раньше, чем через эти два года (в объявлении, правда, это условие не упоминалось, о нем узнавали только подписывая контракт).

- Похоже, то, что надо, - решил Чернов.

Зарплату сулили неплохую - до 300 рублей в месяц. А главное - возникала какая-то перспектива. И 9 сентября 80-го года Чернов, облаченный в выданную ему спецодежду, уже стоял у распахнутых дверей грузового трюма на судне, привезшем из ГДР замороженные свиные туши, которые предстояло перегрузить в железнодорожный вагон. Бригада разделилась - четверо, спустившись в трюм судна, укладывали в капроновый трал девяностокилограммовые туши, подъемный кран переносил груз в вагон, где Чернов и его напарник крючьями растаскивали их и укладывали - сначала на пол вагона, а затем слоями, друг на друга.

К исходу второго часа работы Чернов почувствовал усталость. А когда вагон был наполовину полон, у него уже плыли перед глазами радужные круги. Ноги стали тяжелыми, будто обвешанные пудовыми гирями. Он с трудом отошел от трала, принесшего очередную махину груза, прислонился к стене вагона. И почти сразу услышал бригадира, орущего ему сверху:

- Слышь, ты, молодой! Деньги приехал зарабатывать? Работай, черт тебя дери!

Кто-то из ребят сжалился над новичком - принес ему стакан холодной воды. Передохнув минуту, он зацепил крюком очередную тушу. Наконец, вагон вроде бы стал полон. Тыльной стороной рукавицы Чернов размазал пот и грязь по лицу, присел на оставленную кем-то рядом, неподалеку, грузовую тележку. Неожиданно раздался голос напарника:

- Эй, держи тушу за ногу!

Пришлось снова подняться, превозмогая дикую, налившую ноги чугуном, усталость. Сам напарник взялся за другую половину туши, и, раскачав, они забросили ее вглубь вагона - поверх остальных. Грузчики, успевшие закончить работу получасом раньше, собрались рядом и весело подбадривали:

- Валяй, кидай дальше, больше заработаешь!

Кончался первый день работы Чернова в порту.

Наступал новый этап его жизни.