В эту минуту Вера смахнула рукавом рюмку со стола, рюмка с громом разлетелась, и спящий в большой комнате пробудился. Может быть, он и не спал. Они услышали глухой голос: "Ты чего там?" Это было давно - когда Толя еще был жив, а она сидела на кухне, сначала с девчонкой, а потом со сморщенной, беззубой, как Баба Яга, выжившей из ума старухой. Еще одна старуха пряталась в каморке за шкафом. Веру охватил ужас. Она взглянула на спящего рядом Бахтарева, но он не спал. Страшное подозрение мелькнуло в ее уме или, лучше сказать, подтверждение того, что она уже знала. Она приподнялась на локте. "Толя!" - сказала она. Он не спал: он умер. Он не дышал. Она тормошила его за плечо. "Ну, чего тебе", - пробормотал Бахтарев. "Слушай, - сказала Вера в смятении, - мне приснилось, что ты умер!" - "Спи", - сказал он, едва шевельнув губами. "У тебя руки холодные. Ты весь холодный. Я тебя согрею. Положи руки сюда". - "Что с тобой", - проговорил он. "Сюда, сюда сунь руки, обе, - лепетала она, - и вторую… Ближе…" - "Да? - спрашивал он сонно, в то время как ее пальцы настойчиво делали с ним то, чему он не мог сопротивляться. - Тебе приснилось?.." - "Да, да!" - простонала Вера с такой силой страсти, отчаянья, невозможности высказать то, что внезапно объяло ее, что все дальнейшее было лишь кратким и необходимым завершением этого пароксизма чувств, и, обнявшись, словно перед разлукой, любовники молча полетели в черный провал.

По ту сторону жизни их ожидало другое, сумеречно-серебристое, беззвучное и невесомое существование. Протянув руку, она помогла Толе выбраться из высокой травы. Оба вглядывались туда, откуда тянул ветер. Оба видели одно и то же: светлый край неба, а может быть, это была кромка воды, далекий берег, до которого еще идти и идти. Влажный ветер, предвестник дождя, не осушал испарину. Нужно было принять решение. Но оказалось, что никакой размолвки между ними нет да и не было. И вот они оба сходят к воде, смеясь, раздвигают осоку. Нет, говорит он не то в шутку, не то всерьез, я боюсь, не ровен час оступимся и утонем. Лучше останемся здесь, ляжем в траву, а туча пройдет стороной. И тут кончается их совместный сон. Бахтарев стоит далеко на другом берегу, она кричит беззвучным голосом, но он не отвечает, должно быть, не видит Веру. Нет, видит, вон он машет рукой и смеется: не то зовет ее, не то прощается.

30. Грот Венеры

"Кого я вижу… Толенька. Заходи, милый", - пропела Раковая Шейка глубоким грудным контральто, какой все еще был в моде в тридцатых годах: достаточно вспомнить фильмы с участием Раневской. Вороная челка, о которой было трудно сказать, сохранила ли она свой естественный цвет со времен нэпа или тут не обошлось без химических ухищрений, немного не доходила ей до тщательно выщипанных бровей. На Раковой Шейке был халат - лучше назовем его капотом - из полосатой красно-серебряной ткани, которому эта дама, очевидно, была обязана своим прозвищем. Капот запомнился всем, кого удалось разыскать и опросить; этот пример показывает нам, что жизнь не хуже романистов умеет пользоваться методом характерной детали.

Гость шествовал по коридору мимо дверей, за которыми в своих комнатах-коробках сидели никому не известные жильцы, в каком-то вечном ожидании, словно жуки на булавках. Квартиру можно было сравнить с энтомологической коллекцией. По миновании коммунального коридора, кухни и уборной нужно было повернуть; тут пришельцу преграждал дорогу ситцевый занавес, каким обычно задергивают углы с рухлядью; за занавеской помещались сундук и вешалка; и наконец, еще одна дверь открывалась в покои Раковой Шейки.

Относительно этих покоев в доме существовало немало легенд: говорили, что там несметное количество комнат - три или четыре, что на самом деле это была особая квартира, искусственно соединенная с коммуналкой; что же касается самой Раковой Шейки, то это была особого рода мистическая знаменитость, и попасть к ней на прием можно было лишь по особой рекомендации.

"Ты одна?"

Хозяйка потупилась, как сирота, которую спросили, как ей живется в приюте.

"Мои друзья меня не забывают. Не в пример некоторым… Между прочим, спрашивали о тебе".

"Пошли они все…" - буркнул Бахтарев.

Гость был усажен на диван, а несколько времени спустя раздернулись портьеры, в гостиную въехала ведомая Раковой Шейкой тележка, нагруженная бутылкой темно-янтарного стекла, блюдом с бутербродами, коробкой шикарных папирос "Герцеговина Флор" и Бог знает еще чем.

Смежив ресницы, Бахтарев втянул в себя божественный напиток.

Сидя на пуфе напротив стола-тележки, хозяйка деловито оглядывала себя, длинными смуглыми пальцами оправляла глубокий, как пропасть, вырез халата. Может быть, оттого, что в этой комнате непостижимым образом замедлялся ход времени, разговор, едва начавшись, прервался паузой, в продолжение которой были осушены одна за другой несколько рюмок и с аппетитом съеден бутерброд с лоснящейся краковской колбасой.

Она спросила:

"Как поживают твои постояльцы?" "Какие постояльцы?"

Раковая Шейка постаралась придать своему взгляду некую покровительственную игривость.

"От друзей, - проворковала она, - можно не прятаться. Друзья не побегут доносить!"

"А ты, собственно, откуда знаешь?"

"Мир слухом полнится…"

"Этого только не хватало".

"Лососину можно брать вилкой. Друзей можно не стесняться". "Говорят, она к тебе ходит?"

"А это, золотко мое, профессиональная тайна. У женщин, Толенька, свои заботы. Женщину может понять только женщина…" В таком духе шла беседа.

В исторической литературе встречаются утверждения, будто эпоха, наступившая вслед за коллективизацией сельского хозяйства, была временем голода и аскетизма. Позволим себе в этом усомниться. Не говоря уже о сцене в гостиной, то, что происходило в соседней комнате, опровергает эти домыслы. На самом деле в ту замечательную эпоху пищи хватало для всех. Конечно, за исключением тех, кому не хватало. Все развлекались - кроме тех, кто не развлекался. Все предавались телесным и умственным удовольствиям, не считая тех, кто этих удовольствий был лишен; все были счастливы, кроме тех, кто был несчастлив.

Постараемся не скрипеть половицами и заглянем втихаря в комнату, смежную с китайской гостиной, где под гостеприимным абажуром восседает суровая компания; на столе стоит обширнейших размеров блюдо со снедью, стоят бутылки с крем-содой - игра требует трезвости - и хлебница с щедро нарезанным пухлым саратовским калачом. Молчание, сосредоточенное покряхтывание, косые взгляды, бросаемые на соседа. Нахмуренные брови выражают работу мысли.

"М-м… кхм".

"Гм-м…"

"Тэк-с. Что козырь?" "Черви…"

"Н-да. Ну-с… допустим, так. Что скажете?" "Бастую".

"Пас. Позвольте подкрепиться…"

"Нет уж, вы позвольте. Семерка".

"Король…"

"А мы вас козырем!"

"Я, знаете ли, обдумал ваши доводы. И должен сказать…" "Опять вы за свое".

"Должен сказать, что я с вами в корне не согласен. Чтобы разобраться в русской истории, нужно отдать себе отчет в том, что такое время…"

"Снова-здорово. Опять двадцать пять. Можете ли вы объяснить мне, в чем смысл этого вечного шаманства: конец истории, всеобщая гармония и мир?"

"То, что вы называете шаманством, представляет собой ядро национального самосознания…" "Именно. А мы вас тузом". "А мы вас королем!"

"Позвольте: сколько же это у вас королей?"

"Пять. История прекратится, и время будет упразднено. Но что такое прекращение времени?" "Следите за игрой…"

"В наших усилиях постигнуть тайну времени - не остаемся ли мы прикованными к метафоре пространства? Либо мы воображаем реку, которая несет нас навстречу мглистому океану времени, либо трактуем происходящее как некий рассказ, как книгу, где прошлое - это прочитанные страницы, а будущее - то, что остается прочесть. Между прочим, превосходные сосиски, где она их достает?"

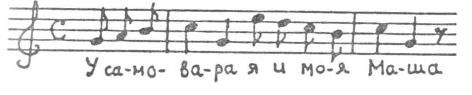

"М-гм. Па, па, па, па. Паду-у ли я, стрелой пронзенный".

"Иль мимо пролетит она! Все благо".

Некоторое время компания исполняет арию Ленского, разделив ее на голоса.

"Пас. Позвольте подкрепиться…" "Что козырь?"

"Пики. Следите за игрой… Паду-у ли я, стрелой пронзенный!"

"Вершина самоотрицания, предел и апофеоз нашего русского нигилизма - отрицание времени. Здесь кроется семя нашей разрушительности, этого упоения, с которым мы, русские, из века в век губим себя…"

"А я вам скажу, что попытка отрицать субстанциональность времени приводит к таким же нелепостям, как и попытка ее обосновать. Мнимость прошлого и будущего отнюдь не сводит наше национальное существование к нулю, напротив, возводит его в квадрат. Нереальность времени возвышает нас над действительностью и даже… даже делает нас богоподобными! Если мы способны отмежеваться от времени, если и логика, и наша интуиция равно допускают такую возможность, то, значит, мы действительно, в известном смысле, существуем вне времени, а что значит оказаться вне времени?"

"Ничего не значит. Ремиз. По червям?.."

"По пикам. Между прочим, превосходные… где она их…"

"…это значит не быть, не существовать. Или, если хотите, существовать вечно. Вот вам и разгадка Бога. Бога нет, или, что то же самое, он существует вечно. Абсолютное существование и абсолютное небытие - одно и то же".

"Это уже что-то буддийское…"

"Но я больше склонен верить евреям, которые утверждают, что время сотворено Богом. Собственно говоря, это и означало сотворить мир. Пас".

"Паду-у ли я, стрелой… А мы вас тузом!"

Между тем в китайской гостиной беседа принимает все более доверительный характер: