И, когда наклоняешься над бортом и смотришь в бездонную прозелень океана, зоркая зеленоокая глубина влечет неодолимо.

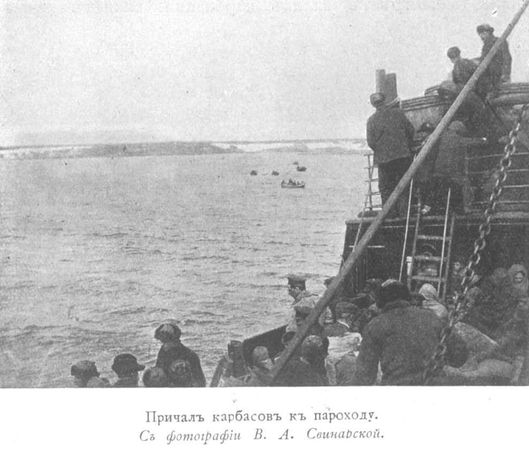

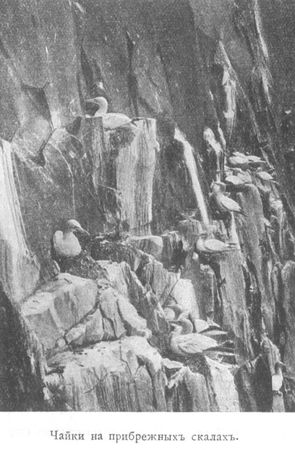

Ходкий мурманский "Ломоносов" рассекает споро и уверенно зеленые чистейшие волны, окрашивая их белой пеной. Подойдет "Ломоносов" к поморскому становищу с его летней рыбной горячкой. Вот мелькнут ютящиеся к океану избушки, запестреет залив карбасами: пахнёт русской северной деревней. Со всех сторон облепят пароход рыбацкие карбасы: это поморы из становищ привезли груз или приехали за ним, а чаще не за ним, а за водкой, так как на Мурмане продажа водки воспрещена; русская торопливая речь, пароходная суета и спешка заглушат ненадолго привычные голоса океана. Но пройдет час-два - и ничто не мешает вечному гулу и молве океана гудеть, шуметь, говорить, вечной его воле - торжествовать. Дикие каменные скалы угрюмо заострили верхи над зеленой водой. Как белыми, серыми и черными точками, унизаны, усеяны они птицами. Здесь - птичье царство, по-северному - птичий базар, шумливая, вольная, безбоязненная жизнь. Отсюда птичьи стаи разносятся над морем, здесь гомон и крик.

Но что этот гомон перед гомоном океана! Волны бьют берег наотмашь; иногда хочется сказать - дают берегу пощечины и, белея от гнева, отскакивают прочь. Но в шуме и гуле океана - великая грусть. Короткие и гневные набеги ветра - и бег ветра прочь, бег ветра, которому нечего и негде колебать на тысячу верст кругом, кроме воды, потому что все, кроме нее, гранит и камень - великая каменная грудь земли. И зеленая, зыбучая, непокорная равнина мечется в безделье, а над ней, как огромное красное жерло несуществующей пушки, стоит неподвижно огромное красное солнце.

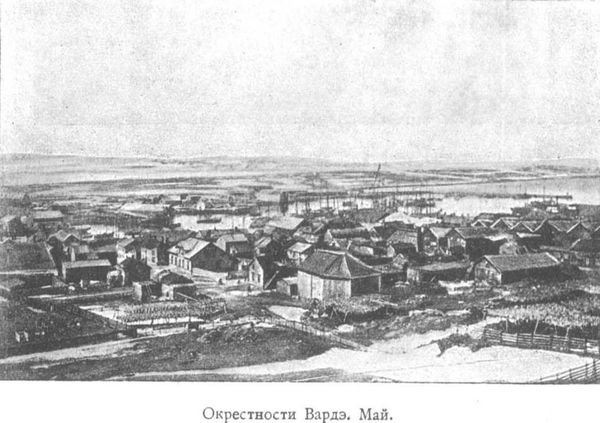

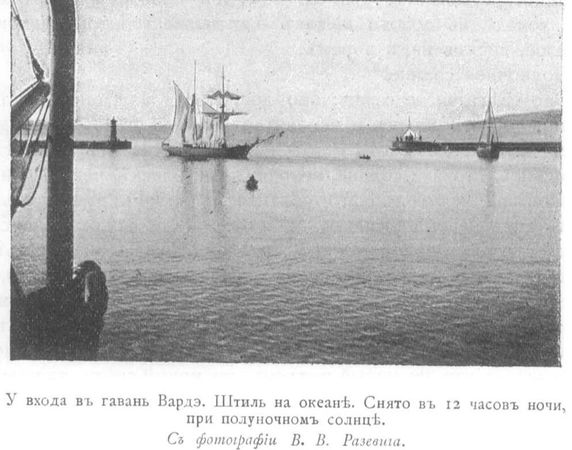

И жалким кажется пред зеленой вечностью океана норвежский городок, заброшенный на островке. Это - Вардэ, тихий рыбачий Вардэ, город трески.

На пароходе говорят только о треске. Время лова трески в Ледовитом океане для русского и норвежского севера то же, что время жатвы хлебов для средней и южной России. Все зависит от урожая и удачной уборки хлебов там, все зависит от лова трески здесь. Треска - хлеб севера. Все благосостояние Норвегии зависит от рыбной ловли, а главная рыба на севере - треска, как у нас главный хлеб - рожь. Ни один помор в разговоре не скажет просто: треска, но непременно с лаской и нежностью: "трещочка".

Боже сохрани сказать при поморе, что, правда, свежая треска очень вкусна, но соленая - воняет нестерпимо! Он обидится на вас и скажет вам, что лучшего запаха, чем от трески, и нет вовсе.

У нашего бедного медика, в качку, выкинули без его ведома из общей каюты банку с погруженными в формалин медузами и морскими животными.

- Как не совестно! - негодует он на матроса.

- Да ведь оно у вас пахло нехорошо, пассажиры обижались, - оправдывается матрос.

- Нехорошо! А ваша проклятая треска впятеро сквернее воняет! - горячится медик

- Какое же тут сравнение: трещочка - первая рыба в свете, и запаха от нее нехорошего быть не может, - сказал матрос и ушел без дальнейших объяснений.

В Вардэ все о треске, все для трески.

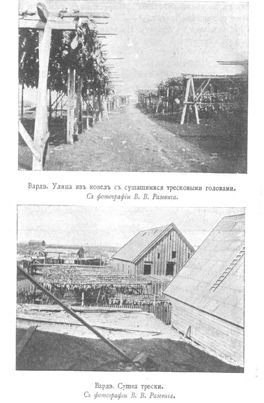

Целые улицы проведены между огромных деревянных козел, на которых сушатся тресковые головы, идущие на производство клея и удобрение. Эти тресковые козлы, как лес, закрывают вид на океан, заполняют все окрестности города: ветер, вместо листьев, злобно перебирает тресковыми головизнами.

Но треска, треска - а какая чистота в этом городе!

Прекрасны белые зоркие чайки на реях парусных судов, на сине-зеленых волнах океана, не различишь сразу, кусок ли это паруса или чайка там, на рее поморского парусника. Взмахнула, взлетела - и уже стелется по воде, плоская, зоркая, хищная, вся - стремленье, вся - быстрота, глядя в синюю холодную прозелень океана.

океан тихий, безмолвный. Волнами выточены причудливые ступени в береге, а за ними, выше, частые, бесконечные ряды козел с висячими букетами из тресковых голов и гирляндами сушащейся трески.

Городок весь во флагах. На церкви, на правительственных учреждениях - всюду флаги.

- Что у вас? Праздник? Какого святого?

- Нет, праздника нет.

- Почему же флаги? Государственный, гражданский праздник?

- Нет.

- Почему же флаги?

- Двадцатипятилетие свадьбы господина Свена Ольсена.

Чистые, завитые барышни моют чистые полы, умные рыжие дети везут треску, как у нас сено с покоса, чинный лютеранский епископ смотрит из фотографической витрины, бойко торгуют с поморами мануфактурно-железо-бакалейные магазины. Человек с бородой ходит по городу и звонит в колокол. Позвонит, позвонит - и что-то громко возглашает. Подумаешь, он созывает народное собрание. Граждане собираются, молча окружают глашатая и слушают, и с важными лицами расходятся.

О чем он возглашал? Что случилось?

Было вострублено и возглашено о последней новости по части трески.

Чисто, чисто, а есть нечего. В ресторанчик зашли.

- Дайте пообедать.

- Нельзя. Надо раньше сказать.

- Да ведь до обеда еще долго. Успеете.

- Надо было раньше. Теперь поздно.

Это в половине второго.

- Ну, завтрак.

- Завтрак съели.

- Ну, кофе.

- Кофе только утром.

Уезжаем себе на пароход обедать.

И вот подкрадывается ночь.

Солнце катится медленно и неохотно книзу. Между двумя молами, образующими вход в гавань, оно медлит, медлит - и клонится к океану, иссиня-зеленому, нежному, потому что в зелень Ледовитого океана вмешивается сине-лазурная веточка теплого Гольфстрима, но до глади океана солнцу еще так далеко.

Все тихо. Спят белые чайки. Спят чинные норвежцы. Не гудят пароходы. И вдруг странно вспугивают тишину ночи - только потому, что у нас, где-то в России, это время называется ночью - знакомые русские звуки: гармоника визжит и заливается в тоске. Два парня-помора едут в карбасе, белея на солнце белыми рубахами, и высокими тенорами выводят на всю гавань:

Россия, Россия моя,

Жаль мне тебя!

Но проезжает карбас, смолкает гармоника, глохнут голоса - и безкрайняя тишь заснувшего океана нетревожима больше ничем. Солнце, не уменьшаясь, такое же круглое и огромное, тускнеет, уже не слепит плавким золотом, уже холодеет золото и, как застывший золотой слиток, тяжелое, висит над морем.

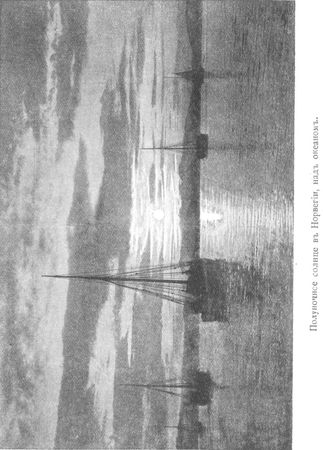

Полночное солнце!

Оно светит, не слепя; оно доступно глазу; оно кажется бесконечно огромным и непонятно легким над воздушно-синей далью океана, где не отличишь воздух от воды. Неподвижное, стоячее солнце, неподвижный блеск, неподвижное великолепие великолепного светила. И вдруг луч, только один луч не выдерживает неподвижности золотого диска и вылетает огненной тонкой стрелой, ломаясь на куски в сонно-дрожащей воде океана. За ним - другой, третий лучи, - и медленно, еле уловимо для глаза, уловимо только потому, что оно стояло между двух молов, солнце начинает двигаться выше, поднимаясь, восходя по лазурной невидимой лестнице, и что ни новый подъем, то новый свет, то новый вырвавшийся из золотого оцепенения луч, - и вот оно все в лучах, все в алмазах, нестерпимых, вновь опаляющих.

В огненной бахроме восходит оно в высь неба и, наливаясь огнем, полыхая новым пламенем, пускает по океану золотой ослепительный путь, устилает океан золотой, кованной парчой, сыплет пригоршнями золото всюду: на небо, на гранит, на белый камень мола, на воду, на паруса, на людей, на спящих чаек.

Опять торжествующе слепит солнце. Солнечная полночь сияет нестерпимо над сверкающим беспредельным океаном - и милую, тихую смиренницу, убранную, как жертва, природу севера венчает неописуемое, могучее, странное, великолепное - Полуночное Солнце!

С. Ледовитый океан - Москва - Крюково.

1911–1912 гг.

Краткий перечень русских книг по Лапландии и лопарях:

Н.Н. Харузин. Русские лопари. Исследование. М. 1890 г.

Д.Н. Бухаров. Поездка по Лапландии. Изд. Имп. русск. географич. о-ва. СПБ. 1885 г.

Д.Н. Островский. Лопари и их предания. Известия Имп. русск. географич. о-ва. 1889 г. Вып. IV.

Н. Дергачев. Русская Лапландия. Статистич. и этнографич. очерки. Архангельск. 1877 г.

А. Ященко. Несколько слов о русской Лапландии. "Этнографическое обозрение". 1892 г. № 1.

Н. Кудрявцев. Кольский полуостров. Труды СПБ общества естествоиспытателей. Т. XII. 1882 г.

Н. Кудрявцев. Орфографический характер Кольского полуострова. Труды СПБ общ. естествоисп., т. XIV, вып. I. 1883 г.

Г. Гебель. Наша северо-западная окраина - Лапландия. "Русское судоходство". 1904 г. №№ 10, 11, 12. 1905 г. №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11.

Розанов. Лапландия и лапландцы. "Русское судоходство". 1906 г. №№ 2, 3.

Г. Гебель. Материалы по орнитологии Лапландии и Соловецких островов. Труды СПБ общества естествоиспыт. Т. XXXIII, вып. 2.