Александр Владимирович жил в одной из комнат 337-й квартиры, а две другие занимали старые большевички сестры Мураловы, Софья Ивановна (1868–1931) и Юлия Ивановна (1876–1943).

Дом на набережной (ул. Серафимовича, 2). Фото Николая Редькина. 2009 г.

Софья Ивановна умерла вскоре после заселения в квартиру, а Юлию Ивановну не обошли политические репрессии тех лет. Ее арестовали 21 июля 1937 г..

Она умерла в местах лишения свободы.

В этой же квартире проживала племянница сестер Мураловых Ирина Федоровна Лизарева. Она также была арестована в 1937 г. Срок отбывала в Медвежьегорске. Потом вернулась в Москву.

В этой 337-й квартире Александра Владимировича навещала его старшая дочь Зинаида (З.А. Трояновская) – от брака с Лидией Ивановной Соколовой.

(Сначала Лидия Ивановна играла роль "невесты". Так она и фигурировала в судебных процессах над Галкиным – после "экса денег" в 1906 г. Навещала его в царской тюрьме. Потом фиктивный брак "перешел" в настоящий, но впоследствии распался). Зинаиде тогда было лет двадцать. Но чаще отец встречался с ней вне дома, так как помещения дома прослушивались.

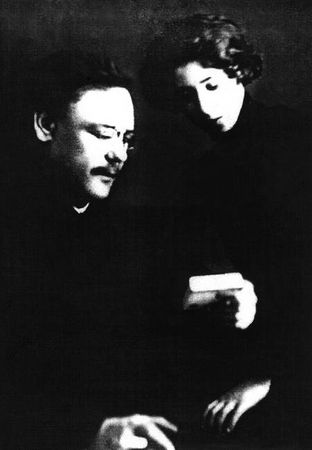

А.В. Галкин с дочерью Зинаидой. 1928 г.

На обороте этой фотографии надпись: "Милой Тамарочке Кашириной для памяти. 24.IX.1930 г."

Сюда, в Дом на набережной, к Александру Владимировичу приходили товарищи по партии, обращались артисты за помощью. Бывала здесь певица Ксения Георгиевна Держинская (1889–1951) – знаменитое сопрано Большого театра. У Александра Владимировича тогда была общественная партийная нагрузка – помогать артистам, и он помогал чем мог (дровами, продуктами и пр.).

В начале 1930-х годов сюда часто приходила молодая девушка, которую он звал "Тамурочкой" (Тамара Ивановна Каширина). Несмотря на большую разницу в возрасте (30 лет), между ними завязалась дружба. Оба любили музыку, русскую литературу, ходили в Большой театр, восхищались Обуховой…

Эта дружба переросла в любовь. В 1932 г. у них родилась дочь Ирина (И.А. Каширина).

А.В. Галкин и Т. И. Каширина. 1930 г.

К сожалению, тогда он был не готов связать себя семейными узами с Т. И. Кашириной. По свидетельству людей, близко знавших его, он был человеком непрактичным, вольнолюбивым. И лишь в 1936 году они снова встретились, собирались пожениться, но не успели… А.В. Галкина не стало 5 октября 1936 г. Было ему тогда 59 лет.

Реабилитирован 13 февраля 1959 г.

Прах Александра Владимировича Галкина покоится на Донском кладбище, клумба № 1.

О причинах расправы над романом

Имя Галкина было вычеркнуто из истории, а роман о смутном времени – из русской литературы. Причина, видимо, не только в том, что автора записали во "враги народа", но и в том, что "вождь всех народов" Сталин принимал личное участие в переосмыслении русской истории.

Не могла не возобладать его точка зрения на эпоху Смуты, о чем, в частности пишет Дмитрий Салынский: "Перед Второй мировой войной возобладала сталинская концепция народной войны против поляков, которые оказались воплощением всего мирового зла" ("Историк и художник", 2004. № 1).

Димитрий, Марина Мнишек

О том же пишет и Василий Токарев в статье "Минин и Пожарский": Спасение в Смуте?" и указывает, какая критика обрушилась на вышедшие в те годы исторические романы "Смута" А.В. Галкина и "Дикий камень" Зиновия Давыдова: "В том и другом романе присутствовали образы и идеи, внезапно вышедшие из научной моды.

В "Смуте" Галкин изобразил Лжедмитрия подлинным царевичем, патриотом и человеком государственного ума. На досуге царевич Димитрий, по словам Галкина, "усиленно занимался науками, читал поэтов, восторгался римскими стихами, сочинял всевозможные планы завоевания Турции, Кавказа, Индии, устройства в Москве культурных учреждений, хорошего суда, где не брали бы взяток, и европейского войска".

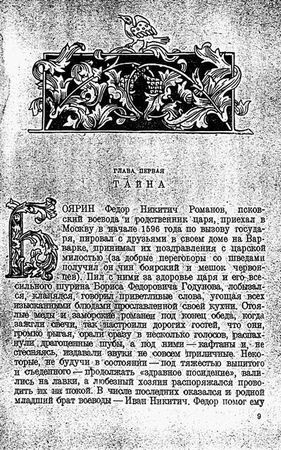

Ксерокопия обложки первого издания романа. Художник Б. Дегтярев

Будучи хорошо образованным человеком, Димитрий не приемлет боярского невежества и бескультурности. Но планам прогрессивного царя, радевшего о простом люде, не суждено было сбыться. Чинимые безобразия и бахвальство польской шляхты и челяди, понаехавшей в Москву на свадебные торжества в свите Марины Мнишек, оказались выгодными кружку боярина Василия Шуйского… "Государственный пе реворот" заканчивается подлым убийством Димитрия, в то время как рядовые москвичи были с боярами лишь в одном – в кровавом погроме шляхтичей: "…толпы народа вместе с княжьими холопами, а также с выпущенными из тюрьмы ворами растаскивали польские достатки, уводили лошадей" (Галкин А.В. "Смута". Кн. 1. М. 1936. С. 120, 207, 391, 431.).

(http://som.fio.ru/item.asp?id=10016128).

В. Токарев в своем исследовании довольно подробно останавливается на событиях смутного времени и на том, как они трактовались в 1930-е годы прошлого века, например, разбирает творчество В. Б. Шкловского, его повесть "Русские в начале XVII века", фильм "Минин и Пожарский" (вышел в прокат в 1939 г.), автором сценария которого был Шкловский.

По мнению В. Токарева, работа "Русские в начале XVII века" "была написана как бы в опровержение раскритикованных романов Галкина и Давыдова. Самозванец Лжедмитрий был назван ставленником поляков и учеником иезуитов…". Действительно, надо признать, что "история смутного времени долго толковалась под влиянием различных политических интересов" (В. Токарев. Там же).

И в наше время интерес к эпохе великой смуты не ослабевает, скорее напротив. Общественностью активно обсуждается тема "1612 год и наше время".

Публицисты (как зарубежные, так и отечественные) проводят исторические параллели, сравнивая время великой смуты с нашим временем, оценивая действия политиков и президентов.

Начало первой главы романа

На экраны вышел фильм В. Хотиненко "1612: хроники смутного времени", получивший разноречивые отклики в прессе.

Мне представляется, что российскому читателю будет небезынтересен взгляд на эпоху Смуты и талантливого писателя, знатока русской истории Александра Владимировича Галкина.

Вопросы становления российской государственности волновали его в тридцатые годы прошлого века, весьма драматичные, переломные.

В настоящее время были предприняты попытки найти в архивах рукописи еще двух частей романа, но, к сожалению, они не дали результатов.

Но первая часть – "Димитрий" – весьма самостоятельное, законченное произведение. Выход его в свет – хороший подарок российским читателям, небезразличным к судьбе своего Отечества.

Николай Редькин, член Союза писателей России

Царевич Димитрий

Глава первая

Тайна

Боярин Фёдор Никитич Романов, псковский воевода и родственник царя, приехал в Москву в начале 1596 года по вызову государя, пировал с друзьями в своём доме на Варварке, принимал их поздравления с царской милостью (за добрые переговоры со шведами получил он чин боярский и мешок червонцев). Пил с ними за здоровье царя и его всесильного шурина Бориса Фёдоровича Годунова, лобызался, кланялся, говорил приветливые слова, угощая всех изысканными блюдами прославленной своей кухни. Стоялые мёды и заморские романеи под конец обеда, когда зажгли свечи, так настроили дорогих гостей, что они, громко рыгая, орали сразу в несколько голосов, распахнули драгоценные шубы, а под ними кафтаны и, не стесняясь, издавали звуки не совсем приличные.

Некоторые, не будучи в состоянии – под тяжестью выпитого и съеденного – продолжать "здравное посидение", валились на лавки, а любезный хозяин распоряжался проводить их на покой. В числе последних оказался и родной младший брат воеводы – Иван Никитич.

Фёдор помог ему встать и сам отвёл в особую комнату, в которой гость, лишь только вышли слуги, сейчас же опомнился и сказал:

– Огня не надо мне, посижу при лампадах божьих. Кваску бы ковшичек. Да не томись там долго, Федя.

– Чаю, скоро уйдут, потерпи малость, – ответил тот и, приказав подать брату квасу с мерзлой клюквой в меду, вернулся к гостям.

Пирушка и в самом деле скоро окончилась. Опять кланялись, целовались, поминали родителей, усаживались в сани или в сёдла верховых лошадей и, наконец разъехались, разошлись на ночлег по горницам и тёплым сеням. Хозяин освободился и с зажжённым трёхсвечником в руках явился в ту комнату, где оставил брата, тщательно закрыв двери не только здесь, но и в соседних помещениях.

– Ух! – сказал он, ставя подсвечник на парчовую скатерть и садясь на мягкий табурет. – Умаялся, да и в голове шумит. Можа, завтра вечор покалякаем, посля трапезы, али утрева?