Пригнали оленей, начинается ловля нужных для запряжки "быков". Делается это очень медленно. Пастух прогоняет стадо мимо и особыми криками старается отделить ездовых оленей, которые обычно держатся вместе. В это время остальные мужчины с арканами (по-чукотски "чаат") стараются поймать оленя, намеченного для упряжки.

Чаат бросается очень ловко и попадает в оленя, но далеко не всегда захватывает его голову. У многих ездовых оленей отрублены рога, чтобы они не цеплялись при езде за соседа, и поэтому надо обязательно, чтобы петля чаата захватила голову или ногу. Хотя чукчи упражняются в

бросании чаата с детства - я видел уморительных малышей трех - пяти лет, которые бросали чаат на какую-нибудь палочку, - но все же из трех бросков два, а то и все три неудачны.

После ловли чукчи возвращаются совершенно запыхавшиеся и мокрые, садятся во внешней части яранги и закусывают перед дорогой. Они сначала едят из деревянного блюда мелко раздробленное мороженое оленье мясо и потом медленно пьют чай из блюдечек. Гости и хозяин сидят скрестив ноги на оленьих шкурах, а женщины - прямо на земле.

Мы с Ковтуном держимся пока в стороне: мы чувствуем себя еще чуждыми всей этой жизни.

Наконец чаепитие кончено, олени запряжены. Можно ехать. К нашему удивлению, мы видим, что нам с Ковтуном дали не парные легковые упряжки, как договорились с Укукаем, а грузовые с одним оленем. Это грозит затянуть нашу поездку к озеру вдвое, до начала марта. Объясниться с чукчами очень трудно. Я знаю слишком мало чукотских слов, и остается надеяться, что от Тнелькута мы поедем уже как следует. Мне необходимы легкие отдельные нарты для осмотра утесов, а приходится ехать пока в общем караване.

Сейчас везет нас не Тнелькут, а другой чукча, Ятыргын ("пришедший"). Это пожилой человек с толстыми отвислыми губами и с испорченными трахомой глазами. Он ходит все время перегнувшись вперед - как будто не может выпрямиться.

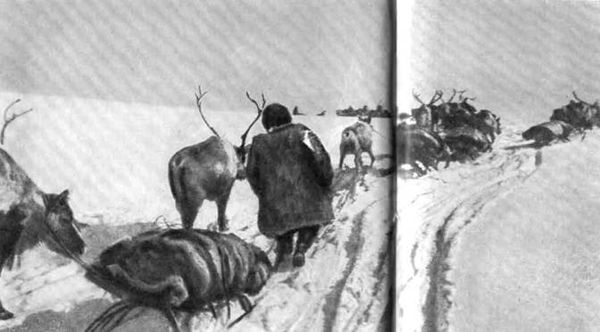

Чукотская кочевая (грузовая) упряжка резко отличается от якутской или эвенской. Чукчи запрягают только одного оленя, и лямка надевается всегда с правой стороны. Каждый олень привязывается к левой стороне идущих впереди саней, и поэтому вся связка из десятка нарт двигается не гуськом, а диагональным ступенчатым рядом, и каждый олень идет по новому, не протоптанному другими пути. Поэтому за чукотским караваном остается широчайшая, раскатанная полозьями и истоптанная дорога. Такой способ хорош для езды по широким равнинам и твердому насту. Но если чукчи попадают в глубокие снега горных долин и в леса, их олени выбиваются из сил через два-три дня. Ведь каждый олень должен тащить по нетронутому снегу нарту, хотя и с грузом, в два-три раза меньшим, чем в Якутии, но чрезмерным для такой дороги. В Якутии, когда мы прокладывали дорогу, у нас обычно впереди шли пустые нарты с четырьмя оленями, затем полузагруженные парные нарты, а за ними уже караван с нормальным грузом, килограммов по полтораста на каждой нарте.

Пока еще эти путевые мучения впереди. Мы идем по равнине, по твердому, прибитому ветром снегу. Ятыргын уныло сидит на своей нарте и время от времени тыкает оленя "кенчиком" - длинной палкой с костяным наконечником.

Возле пустой яранги нас нагоняет Тнелькут на своем легковом выезде. Легковая чукотская нарта сильно отличается от грузовой: она гораздо изящнее и легче. Грузовая сделана из плавника - тяжелых бревен, собранных на побережье, плохо вытесанных, громоздка, нередко небрежно скреплена и представляет собой в сущности орудие пытки для несчастного оленя, который ее тащит. Нередко полозья нарты даже кривые. А легковые делаются в основном из березы или ивы, из тонко выструганных и аккуратно пригнанных частей. Иногда копылья (дуги основания) делаются из оленьих рогов. Вся она - тонкая, беленькая, чистая. Два оленя легко везут одного человека, который сидит верхом, свесив ноги на полозья и направляя нарту ногами.

Тнелькут ловко останавливает нарту, перебрасывается несколькими словами с Ятыргыноми, к нашему огорчению, уезжает вперед. Мы опять тянемся шагом, и унылая равнина, кажется, никогда не кончится.

Над горами на юге скапливаются сигарообразные облака, и надо ждать фена и пурги. Но пока совершенно тихо, только визг полозьев нашего каравана нарушает безмолвие снежной равнины. Впереди холмистые предгорья Анадырского плато, белые ровные скаты. Там мы должны ночевать сегодня у Ятыргына.

Медленно двигаемся мы, пока в сумерках вдруг Ятыргын останавливается, прислушивается и говорит: "Пенайоо" ("пурга"). Действительно, с юга на нас надвигается резко ограниченная белая стена. Через мгновение мы чувствуем легкое дуновение, затем резкий свист - и все кругом заволакивается мчащимся снегом. Но все равно приходится идти дальше, навстречу ветру: здесь в равнине укрыться негде. Быстро темнеет. Сначала еще хорошо видна дорога, вернее, след нарт: постоянных дорог на равнине нет, всякий едет где хочет. Но очень скоро пурга заносит следы, стирает их вовсе, нагромождает заструги поперек дороги. Ятыргын идет впереди, согнувшись, и ищет следы. Вдруг он подзывает меня и Ковтуна и объясняет, что ему трудно идти, болит спина, и теперь мы должны вести караван по следу. Мы сначала опешили: как нам никогда не бывавшим здесь прежде, найти дорогу, когда след сметен и остался только кое-где помет от бродивших здесь оленьих стад! Но потом мы догадываемся, что надо идти как раз навстречу ветру, придерживаясь направления борозд, вырезанных ветром в твердом снегу, - заструг выпахивания.

Надо различать в снежных образованиях полярных стран два типа заструг - заструги навевания, которые имеют вид плоских барханов, вытянутых поперек к направлению ветра, и второй тип - это скульптурные заструги, заструги выпахивания, которые ветер вырезает в старом, уплотненном снегу. Заструги эти обычно имеют длинные острые языки, вытянутые навстречу ветру.

Вести караван навстречу пурге - работа довольно неприятная и физически очень утомительная. Нужно смотреть вперед, и закрыть глаза шарфом нельзя, не говоря уже о том, что ветер проникает всюду, под шарф и капюшон.

Стало тепло - наверно, градусов тридцать, не больше.

Несмотря на ветер, жарко идти в кухлянке, а сбросить ее нельзя: снег забьется под одежду.

В этот раз Ковтун самоотверженно почти все время вел караван, а я последовал примеру Ятыргына и большей частью сидел на нартах, отвернув лицо от пурги.

Часа четыре тащимся мы навстречу пурге. Олени начинают выбиваться из сил, останавливаются, глядят умоляющими глазами - мы перекладываем груз с одной нарты на другую. Кажется, не будет конца дороге, мы никогда не дойдем. Во всей вселенной нет ничего, кроме этого мчащегося, колющего снега и плотного воздуха, сквозь который надо пробиваться.

Наконец начинается подъем, все круче и круче, - это склон Анадырского плато. Из-под снега торчат отдельные камни, и мне приходится, несмотря на пургу и темноту, осматривать их и отбивать образцы: неизвестно, попадем ли мы сюда опять.

Хотя Ятыргын принимал мало участия в выборе дороги, но направление, указанное им, верно: мы приходим прямо к его стойбищу. В плотной стене пурги появляются белые неясные конусы - яранги. Их пять, целый поселок; но это мы разглядели только на другой день, а сейчас видим только ближайшие две яранги.

Плоская вершина горы Наглойнынс россыпью гранита. А. Ковтун готовится к съемке

Летняя яранга оленеводов. Учительницы, кочующие с чукчами

Осенний шторм в Певеке. Шлюпка экспедиции и кавасаки

Интернат культбазы устья реки Чаун

Дом экспедиций в Певеке осенью

Тнелькут на своей легковой нарте

Ионле в помещении экспедиции в Чаунской культбазе

Стан артели Котыргына. На первом плане - нарта с одометром

Председатель Чаунского райисполкома Тыкай

Обратно в Чаунскую культбазу по глубокому снегу

Перевал через Северный Анюйский хребет

Покровы древних лав на реке Тылеутын

Ледниковые кары в начале развития. Водораздел Северного Анюйского хребта