* * *

Летом 1952 года атташе американского посольства в Москве решил послушать радиопередачу из Вашингтона и стал крутить ручку своего коротковолнового приёмника. К своему изумлению и ужасу на какой-то волне он вдруг услышал голос своего босса – посла Джорджа Кеннана. Вслушался и понял – прямо сейчас говорят в кабинете у посла и слышно каждое слово. Кинулся он наверх к кабинету, оттолкнул секретаршу, вбежал и под ошарашенными взорами присутствующих прижал палец к губам – молчок! Все оцепенело замерли, атташе поманил посла пальцем, вышли они во двор посольства и он рассказал ему на ухо, что слышал каждое слово из его кабинета. У посла чуть сердечный приступ не случился. Кабинетом он пользоваться перестал, совещания стали проводить во дворе и срочно вызвали из Вашингтона специалистов. Прилетела бригада техников из контрразведки, разодрали в кабинете все стены, пол, потолок – ничего. А передачи продолжаются – на приёмнике слышно. Проверили каждый предмет в кабинете – чернильницу, стол, телефоны, кресла – нечего. Наконец обратили внимание на висевшую над письменным столом резную деревянную скульптуру изображавшую герб Соединённых Штатов. Это был подарок послу от пионеров Артека.

В течение многих лет разведка НКВД пыталась проникнуть в посольство США, но это было невероятно сложно. Подсылали "ласточек" – симпатичных девочек из кордебалета Большого Театра чтобы соблазнять морских пехотинцев из охраны посольства, пытались подкупать и шантажировать сотрудников – не работало. Но была и техническая проблема: подслушивающие устройства (жучки) в те годы были громоздкие, требовали источников питания – ну как такую штуку втихаря упрятать в кабинете у посла, да ещё на долгое время? Берия запросил совета у академиков А. И. Берга и А. Ф. Иоффе и те вспомнили об изобретателе, что работал в шарашке. Привезли Термена к Лаврентию Павловичу и тот спросил: "Можете сделать маленький микрофон, чтобы он был без проводов, без питания, чтобы работал сколь угодно долго, чтобы разговор передавал на большое расстояние и который никакими средствами нельзя обнаружить?" Лев Сергеевич обещал подумать и через некоторое время нашёл решение, которое и сегодня поражает своей простотой, элегантностью и эффективностью.

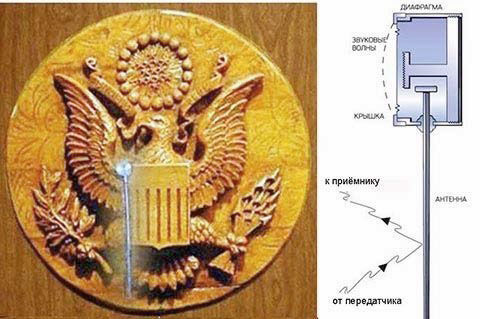

Деревянный герб, подаренный американскому послу (слева) и устройство жучка (справа)

Жучок Термена (код "Златоуст") представлял собой маленький металлический полый цилиндр. С одной стороны на нём была мембрана (диафрагма), как у обычного микрофона. Из цилиндра сбоку торчал хвост-антенна. Вот и всё. Внешне похоже на головастика. Ни проводов, ни батарей, никакой электроники. Работал он так. В соседнем здании через улицу от посольства на верхнем этаже освободили две квартиры. Одну слева, другую справа, но закамуфлировали их под жилые: на балконах развешивали бельё, в окнах горел свет, иногда играла музыка. В левой квартире установили мощный микроволновый передатчик с антенной-тарелкой, направленной на посольство. В правой квартире была такая же тарелка, но подключённая к чувствительному приёмнику. Получался треугольник: передатчик-жучок-приёмник.

Антенна-хвост на жучке принимала микроволны от передатчика, которые в металлическом цилиндре резонировали. Настройка резонанса зависела от положения мембраны. Разговоры в комнате заставляли мембрану вибрировать, что модулировало амплитуду микроволн, излучаемых той же антенной-хвостом. Это слабое излучение принималось тарелкой в правой квартире напротив посольства, усиливалось, речь электронным образом выделялась, разговор записывали на плёнку и немедленно доставляли на Лубянку для перевода на русский.

Но встал вопрос – как секретно установить "Златоуст" в кабинет к послу? С помощью "ласточек" организовали пожар в посольстве, но когда прибыли "пожарные", посол их в кабинет не пустил – пусть всё сгорит, но никто не войдёт! Вот проблема – жучок есть, а установить его не получается. Тогда разработали операцию "Троянский Конь".

В феврале 1945 г. в Крыму проходила ялтинская конференция с участием Рузвельта, Черчилля и Сталина. Её и решили использовать для внедрения "Златоуста". 8 февраля Молотов пригласил Рузвельта и Черчилля посетить пионерский лагерь Артек, которому как раз удачно исполнилось 20 лет. Там был праздник и дети хотели отблагодарить Америку за помощь в войне. Расчёт был тонок – из Ялты дорога в Артек не длинная, но после бомбёжек ухабистая – больному президенту поехать будет тяжело. Скорее всего, чтобы не обидеть детей и Молотова, Рузвельт отправит туда посла. Так и случилось. Американский посол Аверелл Гарриман и английский Сэр Арчибальд Керр в сопровождении Берии поехали в Артек. Там по этому поводу было много радости, цветов, танцев, а напоследок дети на английском языке спели американский гимн и поднесли американскому послу подарок – скульптуру герба США, выполненную с невероятным искусством из ценных пород дерева: самшита, секвойи, слоновой пальмы, чёрной ольхи, сандала. Гарриман был растроган, очарован, и сказал, что обязательно повесит этот чудный герб у себя в кабинете. Так и сделал.

В скульптуре ниже клюва орла дерево было утончено и под ним встроен жучок Термена. Всё было так мастерски закамуфлировано, что никакими приборами того времени обнаружить это было нельзя, ну разве, что рентгеном, но до этого американцы не додумались. Посол повесил подарок у себя над рабочим столом и так более семи лет все разговоры в кабинете читались на Лубянке и в Кремле. Менялись послы, но герб висел в том же кабинете – уж больно был хорош!

Американские и английские специалисты никак не могли понять, как это работает, так и назвали жучок "Это" (The Thing). Потом всё же разобрались, пытались даже скопировать, но ни дальности, ни качества звука, как у Термена, не добились.

Ну разве это не заслуживает Сталинской премии 1-й степени?

* * *

На "свободе" Лев Сергеевич продолжал работать в той же конторе. Обеспечивали его всем необходимым, любыми заграничными приборами и деталями. Что он там делал – знать нам не дано, однако можно предположить, что не гладью вышивал. Но жил скучно один в новой квартире. Держали его всё время под колпаком в строжайшей секретности. Как и в прошлый раз, испросил позволения начальства жениться. В этот раз ответили сразу: "Можно, но только невеста должна быть из нашего ведомства". В той конторе подыскал себе невесту моложе его лет на 25, Марию Гущину, почти что из музыкальной семьи – брат её на гармошке играл. Родились двойняшки Наташа и Лена. Горевал, что нет у него сына и некому будет передать имя того рыцаря.

Когда перевалило за 70, его отправили на пенсию, но без дела он жить не мог. Одно время переводил на Лубянке техническую литературу и письма, потом сжалились и выделили ему там же под площадью Дзержинского маленькую лабораторию для экспериментов. Через несколько лет его окончательно уволили и даже рассекретили. Тогда устроился он на работу в лабораторию акустики Московской Консерватории. Как-то раз Термен осмелился дать интервью американскому журналисту. Самый большой секрет, который он выдал, был тот, что он жив и здоров – в Америке считали, что Термен погиб ещё в 1938 году. Начальству на Лубянке это не понравилось, лабораторию закрыли и его из консерватории выгнали. Так что свобода в СССР для него была хуже неволи.

Пришёл он в Московский Университет и на его счастье зав. кафедрой акустики С. Н. Ржевкин был его бывший ученик ещё по давней работе на радиостанции в Детском Селе. Он Льва Сергеевича на работу принял на должность механика 6-го разряда с хорошей зарплатой и стал наш герой изучать электрические излучения человеческого тела. Именно тогда я с ним и познакомился, так как сам писал диссертацию на похожую тему. Разговаривать с ним было сложно – никогда не понять, говорит он правду или шутит. Всё время двусмысленные фразы, недомолвки, увёртки. Сказывалась долгая жизнь в двух плоскостях.

На кафедре было ему скучно. Жаловался, что там только и думают о публикациях, званиях, зарплате и хоздоговорах. Не то, что в КГБ – вот где была интересная творческая работа! Он постоянно ностальгировал. Нет, не по Америке. По шарашке. Появились новые технологии, на смену вакуумным лампам пришли транзисторы. Переучиться и угнаться за веком он не мог – возраст не тот. Но хотел изобретать. Наивно верил, что ему всё по плечу. Кинулся было в биологию и генетику, где мало, что понимал. Непрерывно генерировал новые идеи, многие из которых мне казались тогда и сегодня кажутся сумасбродством и старческой болтовнёй.