Озера такого большого размера обозначены на учебных картах СССР масштаба 1:4 000 000, где 1 см соответствует 40 км. Самая богатая озерами область СССР – Карельская, но это север, а там нет "высоких летних температур". Среди десятков областей континентальной части России больше всего озер всех типов (проточных и непроточных) в Челябинской области: на моей карте указанного выше масштаба их около пятидесяти, и немало среди них как раз такого размера. Л. Тумерман, со слов уральских жителей, назвал г. Кыштым ближайшим к месту катастрофы, дорога, по которой они проезжали, находится в 40–50 км к востоку от Кыштыма, и вся эта территория буквально усыпана озерами проточного и непроточного типа, и несколько озер как раз подходят по площади.

Но это только мои догадки. Хотя размеры "экспериментальных" озер являются географически значимыми и такие озера имеют названия и упоминаются в основных справочниках по озерам мира, ни названий, ни географического положения тех озер Ф. Я. Ровинский не приводит. Не приводит он, как было отмечено, и реальной концентрации радиоактивности в воде. Весьма маловероятно, что эти озера, содержащие около 10 л воды, загрязнялись для каких-либо опытов, да и Ровинский сам получил данные по изменению радиоактивности в готовом виде через пять лет. Даже для получения "индикаторных" экспериментальных доз стронция в воде в два озера такого размера нужно было бы внести не меньше 5 000 кюри Sr – это активность промышленного, а не экспериментального порядка. Любое озеро, возле которого расположен реактор или завод по переработке продуктов реактора, может быть загрязнено до таких пределов однократно случайным аварийным сбросом. Но в "опыте" было два изолированных озера, лежащих на разных геологических породах. При этом они были загрязнены одновременно. Как могла возникнуть такая ситуация? Пока остаются только вопросы и недоумение. Единственное, о чем из этой работы можно сделать определенный вывод, это то, что загрязнение озер смесью радиоизотопов произошло либо в 1957-м, либо в 1958 г.

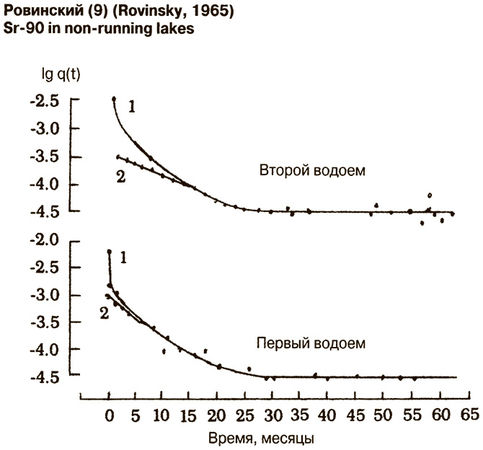

Как видно из графика (рис. 1), воспроизводимого здесь из статьи Ровинского, теоретическая и экспериментальная кривые не совпадали лишь в течение первых 12–13 месяцев, а потом были идентичными.

Рис. 1. Сопоставление фактического () изменения (1) концентрации изотопов в воде и расчетной (0) кривой (2) изменения концентрации Sr в воде экспериментальных водоемов Sr в непроточных озерах [9].

Теоретические кривые, рассчитанные Ровинским, были сделаны для возможной судьбы стронция-90 в будущем. В реальных озерах, как объясняет сам автор, в течение первых двух лет учитывалась общая радиоактивность смеси радиоизотопов (состав смеси не приводится). Вполне очевидно, что в первые 12 месяцев в озерах в составе радиоактивного загрязнения было не меньше 40 % короткоживущих радиоизотопов, которые исчезли к сроку совпадения теоретической и экспериментальной кривых. Смесь радиоактивных изотопов, в которой 60 % приходится на долгоживущие продукты распада урана (в основном стронций), характерна для реакторных отходов после определенного срока хранения или для смеси старых и свежих отходов (с преобладанием старых). Но как и чем реально были загрязнены в 1957-м или 1958 г. эти озера, автор не упоминает. И высказанное выше соображение может пока служить для нас лишь гипотезой.

Озера, упоминаемые в статье Ровинского, содержали много кислорода и были богаты биомассой. Вне всякого сомнения, в этих озерах водилась и рыба – в Сибири и на Урале даже небольшие озера являются объектом промышленной добычи рыбы, а в Европейской части СССР рыбу разводят и в прудах. Поэтому было бы вполне естественным, если бы для серьезного изучения радиоэкологии рыб (их пищевых цепей) и водных растений (концентрирование разных изотопов из воды) два озера непроточного типа, упоминаемые в статье Ровинского, являлись объектами хозяйственного использования, и это создавало уникальные возможности. В небольших искусственных водоемах, служивших базой для работ группы Тимофеева-Ресовского, все эти проблемы радиоэкологии рыб было трудно изучать, у Ровинского же был большой географический водный радиоактивный биоценоз.

Между тем наиболее крупномасштабные в СССР исследования некоторых проблем радиационной экологии рыб и водных растений в условиях естественной среды были проведены в 1969–1970 гг. на значительно менее удобном для этих целей озере проточного типа. Ни название этого озера, ни его географическое положение в опубликованных статьях также не указываются.

Ключевые исследования, анализ которых рождает много интересных вопросов, были опубликованы в двух статьях А. И. Ильенко [10, 11], а также в его книге [12], обобщающей работы автора не только по озерной биоэкологии, но и по зооэкологии в районах, несомненно находившихся рядом с изучавшимся озером (это видно по одновременным срокам взятия проб воды, вылова рыб и отлова и отстрела животных и птиц).

В 1969 г. А. И. Ильенко опубликовал большой обзор "Радиоэкология пресноводных рыб" [13] (сдан в печать в начале 1968 г.), но в этом обзоре еще нет никаких данных о собственных исследованиях, выполненных на озере, назовем его "X", которые мы обсудим ниже. Следует полагать, что этот обзор стал результатом методической и теоретической подготовки перед началом основных экспериментов. Первая, очень краткая статья по изучению озера "X" была опубликована уже в 1970 г. [10]. Название статьи "Накопление стронция-90 и цезия-137 пресноводными рыбами" и краткое описание методики говорит о том, что изучавшееся озеро (рыбы отлавливались летом 1969 г.) было загрязнено стронцием и цезием. Поскольку статья опубликована в разделе "Краткие сообщения", то в ней не следовало ожидать детального описания методов. Однако даже в столь кратком сообщении появились следующие количественные данные: концентрация Sr в воде озера "X" составляла 0,2 мккюри на литр; концентрация Cs в воде – 0,025 мккюри на литр; в озере обитало лишь четыре вида рыб – плотва (Rutilus rutilus L.), язь (Leuciscus idus L.), окунь (Perca fluviatus L.), щука (Esox lucius L.).

Для изучения концентрации радиоизотопов вылавливались только плотва и щука (щука питается плотвой). Цезий находится в основном в мышцах, стронций – в костях. Всего для анализа на содержание Cs и Sr было выловлено летом 1969 г. 44 плотвы и 32 щуки.

Прежде всего следует обратить внимание на то, что концентрация стронция, которая в 10 раз превышала концентрацию цезия, была также выше предельно допустимых доз стронция в воде, пригодной для питья или рыбного промысла по принятым в СССР стандартам [14]. По санитарным нормам, принятым в СССР и вошедшим во все основные руководства и в "Медицинскую энциклопедию" (1968), предельно допустимые концентрации стронция-90 в воде открытых водоемов и источников водоснабжения не должны превышать 3·10 кюри на литр, то есть они почти в 5 000 раз ниже тех, что были в изучавшемся озере. В экспериментальных водоемах, безусловно, можно эту дозу увеличить, но 0,2 мккюри на литр – это намного больше, чем необходимо только для экспериментальных целей.

Из статей А. И. Ильенко [13] и Г. М. Пархоменко [14] следует, что еще в 1960–1961 гг. Ильенко экспериментально изучал распределение Sr и Cs у рыб, обитавших в водоеме, загрязненном этими изотопами. В этом случае автор имел вдвое меньшую концентрацию стронция, но почти в четыре раза большую концентрацию цезия. Но то был экспериментальный водоем, в который был добавлен и радиоактивный фосфор. В опытах других авторов для экспериментальных целей применяются намного меньшие концентрации.

Однако в работе, опубликованной Ильенко в 1970 г., нет никаких данных, позволяющих судить о размерах озера. Вылов 32 щук и 44 штук плотвы не является достаточно надежным индикатором. На Урале (в Челябинской, Свердловской и других областях) имеется 5 тыс. км различных водоемов, которые используются для промышленного лова рыбы, и средняя промысловая продуктивность уральских озер равна 16–25 кг рыбы на гектар. Но щуки обычно составляют от 2 до 6 % улова [15]. У Ильенко щуки были по 3–6 кг, плотва – мелкая рыба. По грубым подсчетам, он за лето выловил около 150 кг щук. Для целей экологических исследований вылов не может быть выше промышленного, поэтому предварительно можно допустить, что озеро, упоминаемое в статье, было площадью не меньше 100 га, но его реальные размеры могли быть и значительно больше.

Через два года Ильенко опубликовал более обстоятельную работу [11] по исследованиям в этом же районе и того же озера. По поводу местоположения объекта нет никаких сомнений, так как в ней есть ссылка на работу 1970 г. как на предварительное сообщение об одном и том же исследовании. Однако в этой более подробной работе изучалось распределение по пищевым цепям только Cs, но не Sr. Из книги Ильенко, опубликованной позже [12], очевидно, что стронций в последующих опытах в этом озере уже не изучался, только цезий. Причины такой избирательности не ясны и научно не обоснованы, так как оба изотопа имеют и в составе растений, и в рыбах совершенно разную локализацию и разный тип обмена. Странным является и то, что Ильенко ни в новой статье, ни в книге не упоминает вообще, что в этом озере кроме цезия был в воде и радиоактивный стронций. Все изложено так, будто Cs был единственным радиоактивным изотопом.