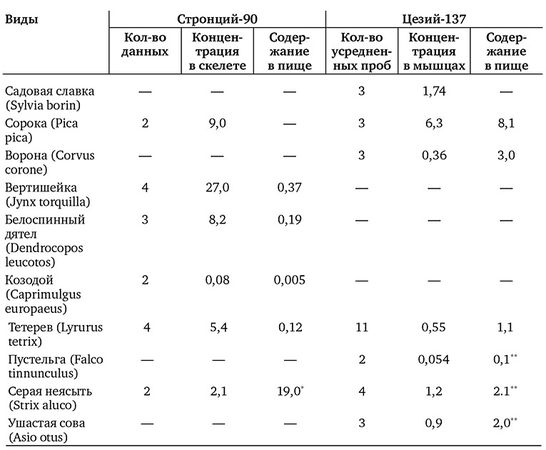

* Концентрация стронция-90 с иттрием-90 в скелете мелких грызунов и птиц (127 шт.), добытых в районе отстрела сов.

** Концентрация цезия-137 в теле мелких грызунов, пойманных в районе охотничьих участков хищных птиц.

Странным является одно обстоятельство. В работе Ильенко и Федорова также брались в анализах по цезию семь видов птиц (сорока, скворец, тетерев, полевой воробей, лесной конек, обыкновенная овсянка, серая неясыть), и это был один и тот же опыт, так как все показатели по этим птицам из работы [26] повторяются в статье Ильенко [34], опубликованной в том же году. Только в этой статье публикуются данные по двадцати одному виду, а не по семи, и в загрязненной местности присутствуют стронций и цезий, а не один только цезий. Однако по семи видам для цезия (концентрация в скелете и в пище) показатели абсолютно идентичны. Но Ильенко и Федоров в своей работе [26] точно указывают даты отстрела – июнь 1968 г., и следует предполагать, что значения 4–8 мккюри цезия на 1 м относятся к 1967–1968 гг., а 1,8–3,4 мкюри стронция на 1 м [20, 21] зафиксированы в 1964 г.! К 1968 г. эти показатели неизбежно должны быть уже иными – четыре года не могут пройти без изменений концентрации стронция в среде. Следовательно, никакой реальной дозиметрии среды после 1964 г. по стронцию, возможно, не было, и автор берет старые, уже не соответствующие действительности показатели. Но может быть, исследователи передвинули экспериментальную зону поближе к центру загрязнения, где и через четыре года еще сохранялась та же плотность загрязнения?

В этой, еще начальной работе по птицам было отстреляно около двухсот птиц. Без нарушения баланса это можно сделать в июне с нескольких квадратных километров. Судя по атласам птиц [35, 36], все эти виды встречаются на Урале и большинство из них характерно для смешанных лесов. Но некоторые более типичны для сельскохозяйственных территорий и даже для городов. Ильенко пишет, что все виды были отстреляны в лесном биоценозе. Однако виды Emberiza citrinella, Е. aureola, Sturnus vulgaris, Corvus corone не являются типичными лесными видами, а предпочитают смешанные редкие леса и открытые пространства. Полевой воробей (Passer montanus) в основном обитает не в полях вообще, а в заселенных местах с сельским хозяйством. Все это лишний раз свидетельствует об обширности исследуемой территории.

Среди перечисленных видов нет ни одного характерного для влажных районов или открытых водоемов, что может показаться удивительным, поскольку в районах Южного Урала много озер. Недоумение по этому поводу, однако, исчезает через четыре года, когда А. И. Ильенко и И. А. Рябцев публикуют специальную работу по водоплавающим птицам [37], замысел которой весьма оригинален и посвящен консерватизму возвращения птиц весной на то же озеро, с которого они улетали предыдущей осенью.

Метод исследования был очень прост. Птицы, обитающие на радиоактивном озере, содержат в костях стронций-90. Если отлавливать или отстреливать возвращающихся весной птиц на этом же озере, то те экземпляры, которые имеют в костях стронций-90, считаются вернувшимися на прежнее место. "Чистые" птицы – это пришельцы из других мест, "иммигранты". Для таких опытов удобен именно стронций; цезий, концентрирующийся в мышцах, является аналогом калия и теряется с мочой за счет обмена веществ, очень активного именно в мышцах птиц в тех южных районах, где они проводят несколько зимних месяцев. Стронций, как аналог кальция, фиксируется в костях и не обновляется.

Методику и результаты этой интересной научной работы лучше всего дать в виде прямого цитирования самой статьи. "Настоящая работа, – пишут авторы, – выполнена на экспериментальном водоеме, искусственно загрязненном стронцием-90 (Ровинский, 1965). Этот изотоп прочно фиксируется в костной ткани и не выводится из нее продолжительное время. Степень гнездового консерватизма определялась по числу особей, имеющих в скелете стронций-90, и по количеству радиоизотопа в костной ткани птиц. Эти показатели дают возможность определить птиц, гнездившихся или выросших на изучаемом водоеме, и отражают продолжительность их контакта с гнездовой территорией в годы, предшествующие исследованиям. Водоплавающих птиц отстреливали ранней весной 1970–1972 гг., во время их прилета с зимовок. Отстрел производили на временных незагрязненных водоемах до вскрытия загрязненного пруда и на нем после того, как он очищался ото льда. Отстреливали в основном селезней.

В районах наших исследований в течение многих лет не было антропогенных воздействий на животных (охота, рыболовство, выжигание лугов, сенокошение, пастьба скота и т. п.), что очень важно для формирования местных популяций водоплавающих.

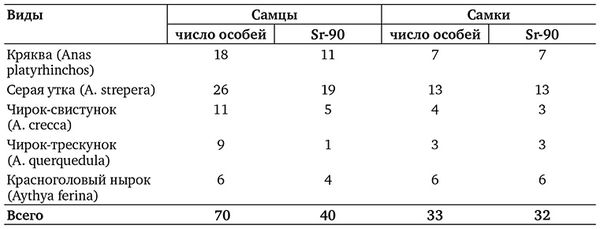

Число селезней и уток со стронцием-90 в скелете неодинаково (см. таблицу). Подавляющее большинство самок содержит радиоизотоп в скелете, тогда как селезни с изотопом в костной ткани составляли от 11 до 73 % от общего числа обследованных. Селезни, которые не имеют в скелете стронций-90, несомненно, появляются на данном водоеме впервые" [37. С. 308].

Число "загрязненных" уток разных видов до и в начале гнездования

Работа, связанная с отстрелом птиц, началась весной 1970 г. Вспомним, что этой же весной А. И. Ильенко занимался еще взятием ежемесячных проб воды на радиоактивность из озера "X" и выловом там щук и плотвы, взятием проб водорослей и биомассы. В это же время велась работа и по другим проектам. То, что все эти одновременно проводимые исследования велись в одном и том же районе и в них было занято много технического персонала, не вызывает сомнений. (В СССР не принято включать лаборантов и техников в соавторы публикуемых исследований, но иногда вежливые научные сотрудники выражают благодарность "за техническую помощь", чего не было в обычаях Ильенко и его соавторов – слишком большой список пришлось бы приводить.) Но почему же в этом случае отстреливались птицы с озера, которое ранее изучал Ровинский [9], а не с озера "X"? То, что озеро "X" отлично от озера, обследованного Ровинским, ясно по динамике в них радиоактивности. В озере "X" радиоактивность резко колебалась (тип проточного водоема), в озерах, о которых мы узнали еще в 1965 г. из работы Ровинского, активность с 1960 г. была стабильной (см. рис. 1). Несомненно, что именно это и позволяло "узнать" прилетающих птиц по какому-то более или менее определенному уровню радиоактивности Sr в скелете, тогда как на озере "X" могли быть птицы с сильно варьирующими концентрациями изотопов и в скелете, и в мышцах.

Ф. Я. Ровинский, как я отмечал, не приводил реальные уровни загрязнения радиоизотопами двух озер, а давал относительные величины в логарифмах. Под его наблюдением были два озера, оба географических размеров (11,3 и 4,5 км). Ильенко называет одно из этих озер "прудом", но это, очевидно, для цензуры. На каком пруду можно отстрелять более ста водоплавающих птиц? Однако, вопреки собственным принципам, отражавшимся во всех предыдущих работах, А. И. Ильенко и И. А. Рябцев не приводят никаких числовых значений содержания стронция в костях птиц в микрокюри. В других работах по птицам [26, 34, 38] всегда давались реальные уровни стронция в костях. Ильенко и Рябцев определяли Sr в птицах из этого водоема, но показали в таблицах лишь его присутствие, а не уровень. Это снижает ценность их работ с точки зрения исследования строго "локального" консерватизма, так как Ровинский изучал два озера, а не одно. К тому же в этой же географической зоне было и третье озеро с наличием стронция, и все это известно из опубликованных данных. Как же могли авторы узнать птиц, вернувшихся именно на то, "свое" озеро, с которого они улетели предыдущей осенью? При правильном научном подходе это можно было сделать лишь по уровню стронция в костях, который мог быть различным в птицах, обитающих в разных озерах. Нужно было измерять активность перед отлетом и после прилета, и время для этого было, так как исследование велось в 1970–1972 гг. Могу только предположить, что уровень стронция-90 в костях у птиц в озере, данные по которому получил Ровинский, был еще очень высок, что не позволяло Ровинскому дать реальные значения в 1964 г., когда он сдавал в печать свою работу, и это же помешало дать абсолютные значения Ильенко и Рябцеву. И через десять лет после "плато" на кривой, показанной на рис. 1, загрязненность озер стронцием-90 была еще слишком велика.

Вызывает недоумение и "отстрел птиц на временных незагрязненных водоемах до вскрытия (ото льда) загрязненного пруда и на нем, после того как он очищался ото льда". Почему велся отстрел на более южных водоемах? То, что они находились южнее, очевидно из того, что они очищались ото льда раньше. В Челябинской области сотни больших и малых озер, общая площадь водоемов там более 60 000 га. Загрязненная зона расположена к северу от Челябинска, но и южнее есть множество больших и мелких озер. Нет никаких гарантий, что птицы с этих озер обязательно полетят дальше на север: как отделить временно приземлившихся от тех, которые вернулись на свое южночелябинское озеро и останутся там на лето? Соотношение "грязных" и "чистых" птиц на озерах южнее "грязной" зоны неизбежно иное, чем в самой "грязной" зоне. Да и дальше к северу, в Свердловской и других областях, есть множество озер, для которых именно озера "грязной" зоны будут промежуточными "южными" местами временных остановок.