* * *

Почему говорят о сумерках: темень пала? Она поднимается выше и выше. Из кустов и со дна лощины. Все в том, что начало сумеркам дают тени: от косых изгородей, от черемух на пожне, от каждой былинки. Снижается солнце, тени удлиняет. Тени заволакивают землю, после заката они смыкаются и словно бы глохнут и слепнут. Мало-помалу от них, от теней земных, заволакивается синью и небо: золотое на закате, прозрачное, оно становится синим-синим. Синева звонкая. Очень хрупкая: глянешь вверх - сердце щемит. Позолота, оставленная закатом, суживается в полоску и вспыхивает на короткий миг, тоже хрупкая, совсем как пыльца на крыле бабочки. И тогда загорается первая звезда, тонкая, словно прокол иголки…

У дороги - гора ящиков, укрытых брезентом. Ограждение из колючей проволоки.

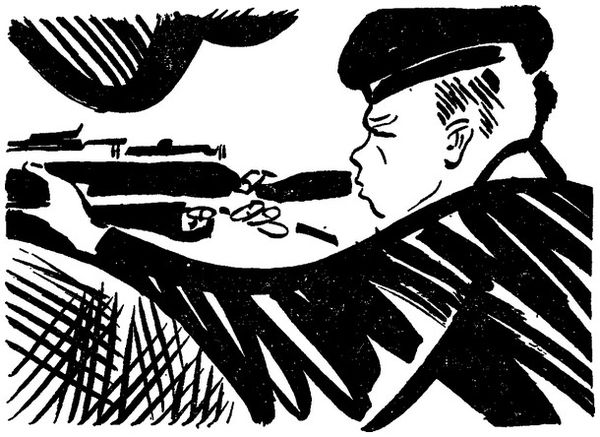

Как сумеют наши сюда подойти, если склад на бугре, кусты кругом вырублены, к проволоке консервные банки понацеплены: чуть тронь - забрякает, подаст тревогу сигнализация.

Часовой - над головой плоский штык, песок хрустит под башмаками - похаживает. Смена скоро, на ночь выставляется усиленный караул.

Я себя уговариваю, что мне охота посмотреть, как наши взорвут склад, но это неправда. Провались он, склад, сквозь землю, не охну. Я за тятю переживаю. Он будет жизнью рисковать, а я зыбку с Васюткой качай? Так не по-семейному.

"Товар", "приказчики"… Эх, отец! Догадываюсь, с каким "товаром" из-за фронта ходят "приказчики".

Это место у нас в Раменье называли Веселухами.

Здесь на троицу - зеленые святки - ставили раньше качели. Девушек, ребят собиралось со всей округи: гуляла молодежь, хороводы водила.

В придорожный бурьян я забралась ползком. Лежу, не пошевельнусь. Слушаю, как исподволь стихает село. Смотрю, как из лощины натекает рыхлый туман. Зябнется. Мыши пищат в траве.

Запоздалого гуляку мы с часовым услышали, наверно, одновременно.

Волокся пьяный, в пляс пускался:

Бывали дни веселые,

По двадцать ден не ел!

Его возило из стороны в сторону, и бережно, как мать свое дитя, прижимал он к груди четверть с самогоном.

- Золотой человек - кума. Уж и был у кумы праздничек: на столе-то как взошло красно солнышко, так и не закатилося!

Бывали дни веселые…

Шла старуха, платок повязан шалашиком. На обочину от пьяного свернула бабка и плюнула:

- Ой, горло несытное, залил пустые шары. Чему радуешься, охвостье ты каманское!

Ай да бабуся, правильно рассудила. Небось и верно, этот пьянчужка возле каманов отирается. Прочим сельчанам разве от безделья пировать, если жатва, озимый сев и в извоз ходи, повинности исполняй?

Пьянее вина, с ног до головы в грязи вывозился - в лужу его опрокинуло, не иначе… Да что б ему было захлебнуться, ноги бы переломать!

Гуляка, шатаясь, вытаращился на часового:

- Петро, ты? Как сюда попал, Петро? Думаешь, в шляпе, то я тебя не признаю?

Напрасно часовой лязгал затвором винтовки: пьяный, приняв его за собутыльника, полез целоваться:

- Петро, тебя уважаю. Ты - человек самостоятельный. Я самостоятельный и ты, боле никто, хоть всю землю обойди.

Из складской землянки-блиндажа высыпали солдаты. Улюлюкали и свистели.

- Петро, - орал пьяный, - я ить по одной половице пройду!

Это была пытка: в пьяном я узнала отца.

Возит его, качает из стороны в сторону… Пьянее вина, едва на ногах держится! Шапку где-то обронил, рубаха, штаны в грязи. Что мама бы сказала, если бы ты в избу таким чучелом заявился? Не узнала бы, и все.

Часовой рассвирепел. Отнял у отца бутыль с самогоном, замахнулся прикладом.

- Тятя! - я выскочила из бурьяна. - Уходи, тятя!

Куда его занесло… Арестуют! Убьют на месте!

Улюлюкали, хохотали солдаты у блиндажа.

Я вцепилась в отцовскую рубаху. Он вырвался - ли-в грязи, волосы всклокочены - пляшет на дороге:

Бывали дни веселые.

По двадцать ден не ел!

Мне почудилось, как с бугра в лощину скатились две-три тени.

- Тятя, идем, - тянула я. - Тятя!

Послушался все-таки. Спустились мы кое-как с угора. Туман в лощине. Белый и сырой. Окунулись в него, как в молоко.

- Как ты здесь очутилась? - отец перестал шататься. - Ужо дома задам я тебе нахлобучку. Развольничалась!

"Дома?" Тятя, где дом у нас, укажи. Может, это и есть наш дом - ночь да туман, вместо стен чапыжник колючий, небо за кровельку тесовую?

Мы свернули с дороги и сквозь кусты, осоку-резун напрямик побежали к ручью. После дождей ручей разлился, затопив топкие берега.

- За мной! Круче шагай! - отец силой стащил меня в воду. От холода дыхание занялось.

Перебрели ручей по пояс в воде и побежали лесом. Не пьян отец… Ну, ни на столечко! Притворялся перед часовым, нарочно в грязи вывозился… Не тятя ведь - сват он теперь, да и ты не Федосья, а Чернавушка!

Я ждала взрыва, и все-таки он раздался неожиданно. Сперва земля пошатнулась под ногами. Вздрогнув и пошатнувшись, земля словно бы треснула: вырвался огонь, столбом слепящего пламени метнувшись в небо, высветив траву, омуты ручья до дна самого. И тогда уж потряс все: и землю, и небо, и воду, и деревья - сокрушительный, тяжелый гром.

На липах в Раменье не осталось ни листика - тугой горячей волной смело их прочь. Рассказывали: колокольня пошатнулась, оборвался колокол и глубоко ушел в землю. Гудел он, гудел набатно и в земле, лишь припади к ней ухом…

Глава XI

Двинские полки

Дни напролет одно и то же: "Эй, юнга, куда провалился, Осип зовет! "Походя спишь, марш грузить дрова!" Эй да эй, передохнуть некогда. Я повару Осипу чищу картошку. Мою кубрики, таскаю увесистые поленья к кочегарке, в салон штабным подаю чай. И туда - я, и сюда - я. Рвусь на части, все равно не поспеваю. И то швабру утоплю за бортом, то впопыхах поскользнусь на палубе - стаканы с подноса вдребезги.

Шипела, ворочала сверкающий стальной вал машина. Гнались и, как ни рьяно бухал буксир колесами, обгоняли нас облака - легкие, пушисто растрепанные или сменявшие их низкие, с провисшими днищами тучи, откуда кропил дождь по палубе, по чехлам орудий. Бурая, мутная вода, опрокинув в себя берега, колыхала в заливах-полоях отражение береговых отвесных круч, яркий багрянец осин и желтое полымя березников.

В Раменье сейчас овины топят!

У меня с лета ольховые дрова заготовлены. И березовые подходящие, чад от них только деготный, липучий. Еловые дрова всего хуже: сильно искрят, гумно спалить недолго.

Разведешь в овине огонь и айда за репой в огород. Есть ли что на свете слаще репы, испеченной в овинной каменке? Принес с гряд репы. Теплинка разгорелась, дух хлебный пошел от просыхающих снопов… Во-во, про него говорится: Русью пахнет! Темно в овине - глаз коли. Ребятишек набилось к огню, ждут, когда репа упреет, и боязно им потемок, и, чтобы пуще страху нагнать, станешь им бывальщины рассказывать. Про то, как бабке Сидоровне русалка в Талице померещилась: ну-ка кромешница, звала Сидориху плясать! Или о том, как Овдокшу раз леший в заполье блудил: трезвый был Овдокша, рюмочкой и оскоромился на Выселках! Из года в год одни и те же рассказы, но не наскучат они, бывало, ребятишкам. А над овином звезды мигают. Сычи гуменные поухивают…

Носом резал колесник двинские полой, плицы взбивали пену, за кормой расстилая высокие валы.

Бушлат на мне флотский, ботинки с обмотками. И я смывал с бушлата кровь, дыру штопал, прорванную осколком… Чего уж, бои! Убивают, чего уж! Сегодня - ты, завтра - я. Может, и наоборот. Все может быть.

Деревня впереди объявилась.

Машут от изб платки и картузы.

- Коля! - протяжно дозывался повар Осип. - Где мама, Коля?

- Лен дергает, - летел от изб к колеснику детский голосок. - Чего ей говорить-то?

- Жив, мол, здоров и кланяюсь. Малининых известите: Антон Семенович ранен. В Котлас увезли, в лазарет.

В крученых струях быстрины мелькает желтый лист, будто золотая рыбка расплескалась. Чего тебе, Федька, надо, попроси. Ну да, у нее, у золотой.

Чего вот попросить?