Глава одиннадцатая Иван Шуйский

Ливонская война (1558-1583) начиналась для России удачно. В январе 1558 года русские войска перешли ливонскую границу, весной того же года была взята Нарва, летом – Дерпт [Юрьев, Тарту). Ливонские рыцари терпели поражение за поражением. В одиночку воевать против Российского государства им оказалось не под силу. В 1559 году Ливонский орден перешел под "патронат" польского короля Сигизмунда II Августа, остров Эзель был захвачен датчанами, а рыцари Северной Эстонии присягнули на верность шведскому королю. Теперь в Прибалтике России противостоял целый союз сильных европейских держав: Польша и Литва, Швеция, Дания. В начале шестидесятых годов главным противником стали Литва и Польша, объединившиеся в единое государство – Речь Посполитую.

Но и в этой сложной обстановке военное счастье сопутствовало России. Царь Иван Грозный перенес военные действия на территорию Великого княжества Литовского, и 15 февраля 1563 года после трехнедельной осады пал Полоцк. Но затем главные силы русского войска были отвлечены на юг и юго-восток, на борьбу с Крымским ханством и Турцией, попытавшимися в 1569 году захватить Астрахань, Только блестящая победа в Молодинской битве над крымским ханом Девлет-Гиреем позволила возобновить наступление в Прибалтике.

Русские войска взяли острова Эзель, Даго, Моон, города Гапсаль, Пернов, Гельмет и другие, несколько раз угрожали Ревелю. К 1577 году почти вся Прибалтика, за исключением Ревеля и еще нескольких городов, была завоевана русскими воеводами. В 1577 году пятитысячное русское войско с крупными пушками осаждало Ревель, летом того же года Иван Грозный ходил с войском в "польскую" (Южную) Ливонию. Один за другим сдавались города и рыцарские замки: Мариенгаузен, Люцен, Режица, Динабург, Вепден…

Казалось, в войне наступает, наконец, перелом.

Но успех не удалось закрепить. Страна была истощена войной, внутренняя обстановка оказалась очень напряженной. Именно в это время у Ивана Грозного появился опасный и умелый противник – новый король Речи Посполитой Стефан Баторий, один из видных полководцев Европы. При избрании на престол он поклялся польскому дворянству вернуть все земли, завоеванные Россией в Литве и Ливонии, и деятельно готовился к реваншу. Королевское войско было перестроено по западно-европейскому образцу, вместо шляхетского ополчения создана регулярная кавалерия, значительно усилена пехота. Стефан Баторий нанимал солдат из всех стран Европы, в его войске были даже шотландские солдаты. Главную силу короля – более половины всего войска – составили наемные немецкие и венгерские полки, превосходно вооруженные, опытные и жестокие профессиональные воины. Стефан Баторий располагал мощной осадной артиллерией и готовился к наступательным боям.

Первый свой поход в 1579 году Стефан Баторий направил на Полоцк с тем, чтобы отрезать русские войска, сражавшиеся в Прибалтике. Пятнадцатитысячная королевская армия подступила к городу, который защищали не более шести тысяч русских воинов. После трехнедельной упорной обороны Полоцк пал. Возможно, именно под впечатлением героического сопротивления Полоцка Стефан Баторий и сказал императорским послам: "Московит не такой противник, которого можно было бы недооценивать…"

Второй поход был предпринят осенью 1580 года. Королевская армия осадила Великие Луки. И снова на стороне Стефана Батория было подавляющее численное превосходство: тридцатипятитысячная армия с сильной артиллерией против гарнизона в шесть-семь тысяч. Защитники города сражались до последней возможности, а когда королевские солдаты ворвались за городские стены, взорвали все пороховые погреба, оставив врагу одни развалины. Это был еще один урок королю. Он надеялся на внутренние противоречия в России, на недовольство политикой Ивана Грозного, но просчитался. Иноземцы с удивлением писали о русских: "Должно заметить, что народ не только не возбуждал против него (царя Ивана Грозного) никаких возмущений, но даже высказывал во время войны невероятную твердость при защите и охранении крепостей, а перебежчиков было вообще мало". Неудивительно, что к своему третьему походу – на Псков – Стефан Баторий готовился особенно тщательно.

Для похода на Псков была собрана огромная армия около ста тысяч человек: сорок тысяч шляхетской конницы и приблизительно шестьдесят тысяч иностранцев-наемников, в числе которых были венгры, французы, немцы, шотландцы, австрийцы, датчане, шведы, румыны. Русский книжник, современник событий, образно назвал подготовку короля к псковскому походу "собиранием многих орд".

Такие грандиозные приготовления вполне объяснимы: Псков был ключевым пунктом всей обороны северо-западной границы России, он прикрывал дорогу на Новгород, давний объект захватнических устремлений Литвы. Стефан Баторий, решив взять Псков во что бы то ни стало, допускал даже неудачу первого штурма и возможность длительной осады. Секретарь походной королевской канцелярии ксендз Станислав Пиотровский 29 июля в своем "Дневнике последнего похода Стефана Батория на Россию" писал: "Происходило тайное совещание с литовскими сенаторами: обсуждали, в которую сторону обратиться, и решили, что на Псков. На Новгород небезопасно, потому что тогда пришлось бы оставить в тылу Псков и несколько других крепостей. Если московский князь после нашего прихода под Псков не согласится на мирные условия, то мы будем добывать Псков силою; если же не возьмем города, то намерены обложить его и останемся зимовать перед ним".

В личном письме королевский секретарь более откровенен и передает те настроения, которые, вероятно, царили в польском войске перед походом на Псков. 3 августа он пишет: "Итак, мы едем под Псков. Боже, будь милостив и веди нас сам, чтобы наши труды не были напрасны. Во Пскове 3500 княжеских стрельцов, 4000 конницы, а городского населения и боярских детей, поселенных в этой области, 12 000 способных к защите; там есть также стены, но говорят, что уже старые. Мы везем 20 осадных орудий, а недалеко 14 000 пехоты. Мы надеемся, что явится посольство насчет мира. Дай бог этого. Я не думаю о псковской прибыли, дал бы бог вернуться в целости домой. Здесь уже осень и такие холода, какие у нас бывают около св. Варфоломея. Уже близка зима. Итак, веселья не будет…"

Укрепления Пскова

Численность псковского гарнизона королевский секретарь назвал почти точно – по данным военных историков, в Пскове насчитывалось не более двенадцати-пятнадцати тысяч стрельцов, дворян и вооруженных горожан. Стены были не только старые, но и сложенные из мягкого камня-известняка, не способного выдержать удары тяжелых осадных орудий, а частью даже деревянные. Что же так беспокоило ксендза Пиотровского, почему он уповал на "мир" и молил бога, чтобы тот помог им "вернуться в целости домой"? Ответ может быть только один: пугали ксендза известная стойкость и мужество защитников Пскова, слава верного стража земли Русской, с глубокой Древности связанная с этим пограничным городом.

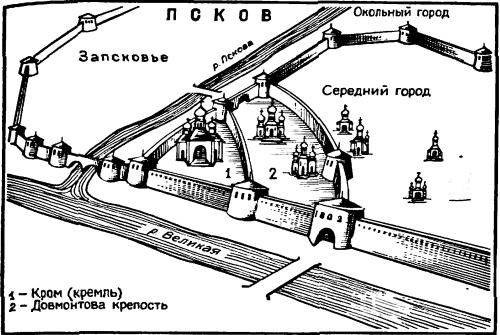

Веками создавалась эта русская крепость на правом, высоком берегу реки Великой, при впадении в нее реки Псковы, превратившаяся в конце концов в целую систему оборонительных сооружений. Неприятель, штурмующий Псков, должен был преодолеть четыре мощные оборонительные линии: каменные крепостные стены Большого города, Среднего города, Довмонтова города и, наконец, кремль – Кром, как его называли псковичи. Деревянная стена тянулась только вдоль реки Великой, но здесь путь к городу преграждала водная преграда и береговые кручи: Довмонтов город возвышался над уровнем реки на десять метров, а Кром – на семнадцать метров. Стена Большого города (именно здесь разворачивались главные события обороны Пскова) простиралась на десять километров, имела тридцать семь башен и сорок восемь ворот. Башни были многоярусными, с удобными переходами на стены и подземными ходами, позволяющими маневрировать силами.

"Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж! Помоги нам, боже, с ним справиться!" – восклицал ксендз Пиотровский, впервые увидевший Псков.