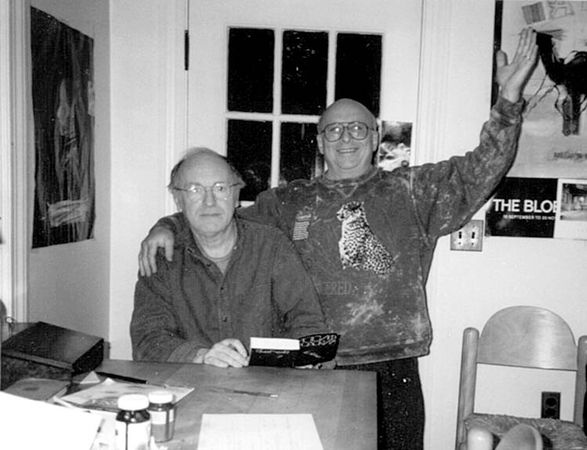

Юз Алешковский в гостях у Иосифа Бродского (фото Ирины

Алешковской)

Собрания сочинений, почти по определению, рассчитаны на будущее, и для того будущего, на пороге которого русская литература сегодня оказалась, она не очень хорошо подготовлена. Утверждающая или критикующая те или иные нравственные или общественные идеалы, она вполне может оказаться для будущего читателя – с его атомизированным мироощущением – представляющей интерес более антикварно-ностальгический, чем насущный. Как способ бегства от реальности, она, безусловно, сможет сослужить свою традиционную службу, но бегство от реальности – всегда явление временное. Значительной доле вышедшего из-под русского пера в этом столетии суждена, скорей всего, участь произведений Дюма-отца или Жюля Верна: если литература девятнадцатого века содержит для современного писателя какой-то урок, то он прежде всего в том, что ее истины легко усваиваются человеком нашего времени уже в четырнадцатилетнем возрасте.

К этому следует добавить еще и то, что двадцатый век оказался весьма плодовит и как прозаик, и как издатель. Количество написанного и опубликованного только во второй половине нашего столетия с лихвой перекрывает все предшествующее, вместе взятое с момента возникновения книгопечатания. Будущий читатель, таким образом, сталкивается с выбором, неограниченность которого не имеет прецедента в человеческой истории и содержит элемент бессмысленности. Литература на сегодняшний день превратилась в явление демографическое: провидение, видимо, старается сохранить традиционную пропорцию между числом писателей и читательской массой.

Нетрудно представить поэтому, что автор выходящего в свет нового художественного произведения может покачать головой и процитировать Зощенко.

3

Но если автор данного трехтомника это и сделает, то только по причине любви к великому иронисту. У соловья мест общего пользования с дроздом мест заключения действительно немало общего, но прежде всего – заливистость пения. Как и Зощенко, автор данного собрания работает с голоса; и в этом не столько даже принципиальное отличие произведений, собранных в находящемся перед нами трехтомнике, сколько его пропуск в обозримое будущее. Голос, подобно отпечаткам пальцев, всегда уникален. И если будущее действительно за атомизированным сознанием, то беспрецедентной по своей интенсивности арии человеческой автономии, звучащей на страницах сочинений Юза Алешковского, сужден зал с лучшей акустикой и более наполненный, чем нынешний.

![]()

4

Применительно к данному автору музыкальная терминология, пожалуй, более уместна, нежели литературоведческая. Начать с того, что проза Алешковского – не совсем проза и жанровые определения (роман, повесть, рассказ) приложимы к ней лишь частично. Повествовательная манера Алешковского принципиально вокальна, ибо берет свое начало не столько в сюжете, сколько в речевой каденции повествующего. Сюжет в произведениях Алешковского оказывается порождением и заложником каденции рассказчика, а не наоборот, как это практиковалось в художественной литературе на протяжении ее – у нас двухсотлетней – истории. Каденция, опять-таки, всегда уникальна и детерминирована сугубо личным тембром голоса рассказчика, будучи окрашена, разумеется, его непосредственными обстоятельствами, в частности – его реальной или предполагаемой аудиторией.

На протяжении большей части своей литературной карьеры Алешковский имел дело преимущественно с последней. В подобных обстоятельствах рассказчик неизбежно испытывает сильное искушение приспособить свою дикцию к некой усредненной нормативной литературной лексике, облагороженной длительным ее употреблением. Трудно сказать, что удержало Алешковского от этого соблазна: трезвость его воображения или подлинность его дара. Любое объяснение в данном случае покажется излишне комплиментарным. Скорее всего, за избранной им стилистической манерой стоит просто-напросто представление данного автора о его аудитории как о сборище себе подобных.

![]()

5

Если это так, то это лестно для аудитории, и она должна бы поблагодарить рухнувшую ныне общественную систему за столь демократическую интуицию нашего автора. Ибо в произведениях Алешковского расстояние, отделяющее автора от героя и их обоих – от читателя, сведено до минимума. Это объясняется прежде всего тем, что – за малыми исключениями – сочинения Алешковского представляют собой, по существу, драматические монологи. Говоря точнее – части единого драматического монолога, в который сливается вся творческая деятельность данного автора. При таком раскладе опять-таки неизбежно возникает элемент отождествления – в первую очередь для самого писателя – автора с его героями, а у Алешковского рассказчик, как правило, главное действующее лицо. Не менее неизбежен и элемент отождествления читателя с героем-рассказчиком.

Подобное отождествление происходит вообще всякий раз, когда читатель сталкивается с местоимениями "я", и монолог – идеальная почва для такого столкновения. Если от "я" героя читатель еще может худо-бедно отстраниться, то с авторским "я" отношения у него несколько сложнее, ибо отождествление с ним для читателя имеет еще и свою лестную сторону. Но, в довершение всего, герой Алешковского – или сам автор, – как правило, обращается к читателю на "ты". И это интимно-унизительное местоимение творит под пером нашего автора с читателем чудеса, быстро добираясь до его низменной природы и за счет этого полностью завладевая его вниманием.

Читатель, грубо говоря, чувствует, что имеет дело с собеседником менее достойным, чем он сам. Движимый любопытством и чувством снисходительности, он соглашается выслушать такого собеседника охотней, чем себе равного или более достойного.

6

Речь есть, в конечном счете, семантически атомизированная форма пения. Пение, в конечном счете, есть монолог. Монолог, в конечном счете, всегда исповедь. Разнообразные формально, произведения Алешковского принадлежат, выражаясь технически, прежде всего к жанру исповеди. Механизм исповеди, как известно, приводится в движение раскаянием, сознанием греховности, чувством вины за содеянное, угрозой наказания или пыткой. При этом адресатом исповеди является, по определению, существо высшее или, по крайней мере, более нравственное, нежели исповедующийся. Если первое будит в читателе любопытство, второе порождает ощущение превосходства и опять-таки момент отождествления с адресатом. Преимущество исповеди как литературного жанра состоит именно в превращении читателя в жертву, свидетеля и – главное – судью одновременно. Повествования Алешковского замечательны, однако, тем, что их автор совершает следующий логический шаг, добавляя к вышеозначенной комбинации стилистику, восходящую к тюремным нарам. Ибо герой-рассказчик в произведениях Алешковского – всегда бывшая или потенциальная жертва уголовного кодекса, излагающая историю своей жизни именно языком зоны и кодекса, говоря точнее, "тискающая роман".

Ключевое для понимания Алешковского выражение "тискать роман", заслуживает, надо полагать, отдельного комментария – особенно если иметь в виду читателя будущего. Коротко говоря, "тискать" восходит здесь к пренебрежительной самоиронии профессионального литератора, привычного к появлению его художественных произведений в печати и могущего позволить себе роскошь ложной скромности, основанной на безусловном чувстве превосходства над окружающими. "Роман", в свою очередь, указывает благодаря смещенному ударению на безосновательность этого превосходства и на предстоящую модификацию или заведомую скомпрометированность некогда благородного жанра. Как и "собрание сочинений", выражение "тискать роман" предполагает сильный элемент вымысла – если не простой лжи – в предстоящем повествовании. В конечном счете, за словосочетанием этим кроется, надо полагать, идея романа с продолжением, выходящего серийно в издании типа "Огонька" или "Роман-Газеты". Описывает оно, как мы знаем, одну из форм устного творчества, распространенную в местах заключения.

Жертва уголовного кодекса "тискает роман" по соображениям сугубо практическим: ради увеличения пайки, улучшения бытовых условий, снискания расположения окружающих или просто чтобы убить время. Из всех перечисленных последнее соображение – наиболее практическое и, при благоприятных обстоятельствах, "тисканье" романа осуществляется изо дня в день, что равносильно сериализации. Материалом повествования оказывается все что угодно. Чаще всего это пересказ заграничного фильма, неизвестного аудитории рассказчика, или действительно романа – предпочтительно из иностранной жизни. Основная канва оригинала, как правило, сохраняется, но на нее нанизываются детали и отступления в соответствии с изобретательностью рассказчика и вкусами публики. Рассказчик является хозяином положения. Требования, предъявляемые ему публикой, те же, что и в нормальной литературе, – остросюжетность и сентиментальная напыщенность.

7