Ст 0 (до 0,23 % углерода), Ст 1 (0,07–0,12 %), Ст 2 (0,09–0,15 %) и Ст 3 (0,14–0,22 %) не закаливаются, хорошо свариваются и применяются в виде различных прутков, полос, листов и проволоки. Из них получаются различные кованые, гнутые и чеканные изделия.

Ст 4 (0,18–0,27 % углерода) используется для изготовления заклепок, болтов, труб, уголков, швеллеров и т. п. Она тверже, слабо закаливается, но достаточно хорошо сваривается. Чеканить по ней трудно, однако при должном нагреве ее можно использовать для ковки. Одно из основных ее достоинств в наше время – широкая распространенность и доступность.

Из Ст 5 (содержание углерода 0,28–0,37 %) изготавливаются в основном крупные детали. Она слабо закаливается и хорошо варится.

Ст 6 (0,38–0,50 % углерода) хорошо закаливается, но из-за большой твердости редко употребляется для ручной ковки и других художественных работ.

Заводские заготовки с указанием марки стали на клейме встречаются не так уж часто. Обычно в дело идут какие-то старые, пришедшие в негодность, случайно найденные и т. п. изделия и детали. В этом случае определять сорт стали придется самостоятельно.

Один из самых простых способов определения сорта стали – с помощью зубила. Нужно взять заготовку или деталь, марку стали которой нужно определить, зажать в тисках и попробовать снять зубилом стружку. Если стружка снимается легко, получается длинной и завивается в спираль, то сталь низкоуглеродистая. Чем тверже сталь, тем более короткой и ломкой будет стружка. Инструментальную сталь стругать зубилом почти невозможно.

Малоуглеродистую сталь (Ст 0 – Ст 3) можно определить при закалке. Следует надпилить сталь напильником. После этого нагреть заготовку докрасна и быстро охладить в воде. Если закалки не произошло, пилить будет так же легко, если сталь выше Ст 4 – закалка затруднит надпиливание.

Один из наиболее распространенных способов определения марки стали – по искре от точильного (наждачного) круга. С помощью специальных таблиц можно определить марку довольно точно, но будет достаточно и приблизительного определения пригодности заготовки для намеченного дела.

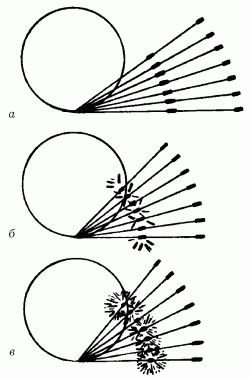

Надо взять деталь, прижать ее к вращающемуся на большой скорости кругу и наблюдать за искрами (рис. 14).

Рис. 14. Определение сорта стали по искре: а – низкоуглеродистая; б – среднеуглеродистая; в – высокоуглеродистая.

Поделочная сталь образует длинный и светлый пучок, искры прямые, с несколькими утолщениями светлого и темно-красного цвета (рис. 14, а). Среднеуглеродистая сталь даст светлый и короткий пучок искр, распадающихся звездочками после первого утолщения (рис. 14, б). Если искры красноватые, их сноп короткий и широкий, почти сразу же разлетающийся множеством звездочек (такую картину видел каждый, кто затачивал нож или другой инструмент), то деталь из высокоуглеродистой стали (рис. 14, в).

Если необходимо обработать небольшую заготовку из твердой стали, то ее можно несколько размягчить, отпустить. Для этого надо раскалить заготовку добела с помощью газовой горелки или паяльной лампы и дать ей постепенно остыть при комнатной температуре. При необходимости (если заготовка не стала достаточно мягкой) эту операцию можно повторить еще один раз.

В некоторых случаях не обязательно определять марку стали. При занятиях чеканкой, выпиливанием или гравировкой можно просто попробовать заготовку инструментом. Если она поддается, то ее можно пускать в дело. Лучше запомнить, какие изделия изготавливаются из нужной для работы марки, и использовать их в качестве заготовок.

Для чеканки вполне подойдут листы кровельного железа, автомобильная жесть и даже консервные банки. Главное – металл должен быть чистым, без ржавчины, пробоин и трещин. Иногда даже незначительная на первый взгляд царапина способна ослабить заготовку, и при работе с ней материал либо изменит форму не так, как планировалось, либо вообще прорвется в слабом месте. Поделка, на которую до этого было затрачено немало времени и сил, будет безнадежно испорчена.

При гравировании или выпиливании по металлу требования могут быть не такими высокими, но трещин, пробоин и раковин от ржавчины необходимо избегать и в этом случае. При полировке поверхности изделия их обычно не удается зачистить или замаскировать.

Медь и сплавы

Довольно часто домашние слесари отдают предпочтение меди (удельный вес 9,0 г/см), поскольку ее мягкость и пластичность позволяют добиваться точности и высокого качества при изготовлении всевозможных деталей и изделий.

Чистая (красная) медь – прекрасный материал для различных поделок. Она подходит для ковки (в том числе холодной), чеканки, по ней можно легко гравировать и из нее выпиливать. Ее существенный недостаток – относительная дороговизна, а достать какие-либо бросовые изделия или детали для переработки довольно трудно из-за прокатившейся по России (и не только) волны массовой скупки цветных металлов. При работе с медью необходимо учитывать несколько особенностей этого металла.

Обработка меди резанием затруднена из-за ее пластичности и вязкости. Если необходимо вырезать из медного листа фигуру определенной формы (особенно со сложным контуром или небольших размеров), то лучше воспользоваться дрелью, ножовкой по металлу или напильником. Для тонких листов подойдет лобзик. Зубило или ножницы по металлу сомнут лист и загнут края, восстановить их будет трудно.

При длительной ударной обработке (чеканке, ковке) медь может потерять пластичность и начать трескаться. Для восстановления пластичности необходимо обжечь деталь при температуре 200–300 °C, но не выше; при 400–600 °C металл станет хрупким. Для обжига небольших деталей в домашних условиях вполне подойдет духовка газовой плиты со средним огнем.

Следует учитывать, что первоначальный яркий блеск меди вскоре потускнеет, несмотря на полировку. На воздухе изделия из медных пластинок окисляются и приобретают темно-красный цвет. В таком состоянии медь очень устойчива к коррозии, а во влажном воздухе со временем покроется зеленоватым налетом – патиной. С помощью различных химических веществ можно придать меди синий, зеленый и даже черный цвет. При желании сохранить изделие ярко-красным необходимо покрыть его прозрачным (бесцветным) лаком.

Медь является великолепным проводником электрического тока, а медный провод широко используется в работах, связанных с электротехникой.

Широко распространена латунь – сплав меди с цинком золотисто-желтого цвета. Иногда в него добавляется еще и алюминий. Благодаря содержанию цинка латунь прочнее и меньше окисляется, но обладает не столь высокой пластичностью. Ее марки характеризуются различным процентным содержанием меди (например, Л68 – 68 %, Л70 – 70 % и т. д.).

Латунь, в отличие от бронзы, относится к разряду дешевых материалов. Наряду с мягкостью и пластичностью, латунь практически не подвержена коррозии. В слесарных работах на дому чаще всего используется листовая латунь и латунная проволока.

Для поделочных работ рекомендуется использовать сплавы с высоким содержанием меди. Латунь прочнее и тверже меди, ее можно использовать для ажурной чеканки, выпиливания, гравировки, но не для ковки или чеканки с высоким рельефом, потому что могут образоваться трещины. Чтобы этого не произошло при создании плоского рельефа или длительном хранении изделия, надо обжечь латунь при температуре 200–300 °C.

Бронза (сплав меди с другими металлами) – материал не из дешевых, поэтому используется она в основном в декоративных целях. Ее качества зависят от составляющих сплава. Так, алюминиевые бронзы отличаются высокой износоустойчивостью, оловянные – пластичностью, бериллиевые – прочностью. Бронзовые изделия тверже медных (некоторые специальные марки бронзы по прочности превосходят сталь), поддаются ковке и пригодны для литья. Однако бронза дороже и дефицитнее меди, не выпускается в виде тонких листов, поэтому работать с ней в домашних условиях удается редко, только если выплавлять ее самостоятельно.

Благодаря своим декоративным качествам медь (и ее сплавы – латунь, бронза) используется для изготовления предметов украшения, мебельной фурнитуры.

Алюминий

Большое распространение в домашних слесарных мастерских получил алюминий (удельный вес 2,7 г/см) и большинство его сплавов. О таких свойствах алюминия, как мягкость, легкость, довольно хорошая устойчивость к коррозии (благодаря тонкой серой защитной пленке, которая образуется на поверхности алюминия под воздействием влажного воздуха), знают, пожалуй, не только слесари, но даже домашние хозяйки. Алюминий очень легко поддается обработке в домашних условиях. Но есть и у него свои минусы – его трудно красить и еще труднее паять. А его способность противостоять коррозии снижается многократно, если он входит в соприкосновение во влажной среде с другими металлами, имеющими больший удельный вес, – бронзой, медью, сталью и пр.

Этот металл сейчас настолько распространен в быту, что его перестали воспринимать как поделочный. А между тем еще сто лет назад он ценился наряду с драгоценными, были даже попытки изготавливать из него ювелирные изделия, но, увы, они темнели от пота. Быстрое окисление алюминия не позволяет придать изделиям из него серебряный блеск, но тем не менее он вполне пригоден для самых различных поделок.