Затворная рама и затвор 7,62-мм автомата Судаева АС-44 (вид сверху).

7.62-мм автомат Судаева АС-44. Опытный образец 1944 г.

И здесь хотелось бы подробнее остановиться на образце конструкции Шпагина, получившем обозначение промежуточный автомат Г.С. Шпагина образца 1944 г.-. Этот автомат позволил советским конструкторам-оружейникам получить определенный, пусть и негативный, опыт создания автоматического оружия под новый патрон. Г.С. Шпагин создал опытный образец, в конструкции которого для работы автоматики использовал хорошо зарекомендовававший себя в пистолетах-пулеметах принцип отдачи свободного затвора. Однако он потерпел неудачу из-за того, что узлы и механизмы оружия не соответствовали значительно большой мощности промежуточного патрона. Автомат Шпагина имел общую массу 5,5 кг. при массе затвора 1,2 кг, что в несколько раз превышало все допустимые пределы для этого вида оружия, поскольку при стрельбе, особенно непрерывными очередями, его сотрясала сильнейшая вибрация, которая сводила практически к нулю все достоинства нового патрона. Наряду с этим автомат Шпагина отличался большой нестабильностью работы по скоростям отката затвора. Поэтому в связи с негативными результатами, полученными при испытаниях автомата Шпагина, отечественные конструкторы в дальнейших работах над подобным оружием использовали только автоматику, работавшую но принципу отвода пороховых газов из канала ствола с прочным запиранием.

7,62-мм автомат КБ-2 конструкторов Е.К. Александровича, А.А. Каштанова. Опытный образец 1944 г.

7,62-мм автомат Шпагина (вид справа). Опытный образец 1944 г.

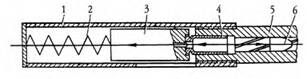

Схема работы оружия со свободным затвором:

1 - ствольная коробка; 2 - возвратная пружина; 3 - затвор; 4 - гильза; 5 - ствол; 6 - пуля.

Неполная разборка 7,62-мм автомата Шпагина. Опытный образец 1944 г.

Фрагмент ствольной коробки автомата Шпагина с надписью.

Приемник магазина 7.62-мм автомата Булкина.

7.62-мм автомат Булкина. Опытный образец 1944 г.

Автомат Булкина работал по принципу отвода пороховых газов из канала ствола. Особенностью этой конструкции стала рациональная схема короткого узла запирания, которое осуществлялось поворотом затвора на три боевых упора. Затворная рама, воздействуя на скосы затвора, осуществляла его поворот и запирание канала ствола. Это не только позволило успешно решить проблему поперечного разрыва гильз, но и найти путь к разгрузке ствольной коробки, что в свою очередь решало вопрос о переводе изготовления этой, одной из наиболее ответственных деталей автомата, со станочной обработки на фрезерных станках на более прогрессивную штамповку из стального листа. Рукоятка перезаряжания размешалась с левой стороны прилива газовой трубки. Непривычным для отечественного оружия стало крепление секторного магазина сверху ствольной коробки, в связи с этим прицельное приспособление было смешено влево.

Летние испытания стали настоящей битвой на выживаемость сильнейшего. Автомат Шпагина сошел с конкурса после 315 выстрелов, затем не выдержали испытаний автоматы конструкторского бюро Дегтярева, Токарева, Коровина и др. Лишь автомат Судаева АС-44, продемонстрировавший достаточно высокую надежность действия в различных условиях работы, живучесть и работоспособность, успешно преодолевал сложную программу испытаний. Творческая мысль и талант А.И. Судаева позволили ему в сжатые сроки доработать свою конструкцию и представить на летние испытания наиболее приемлемый вариант нового оружия.

К особенностям автомата Судаева относилась продуманная, рациональная конструкция подвижного узла автоматики, при котором затворная рама, закрытая крышкой, располагалась сверху на фрезерованной ствольной коробке, а снизу к ней был подвешен затвор, перемещающийся по внутренним направляющим самой коробки. Возвратно-боевая пружина также находилась в ствольной коробке. Крышка ствольной коробки шарнирно соединялась с самой коробкой и сзади фиксировалась выступом подвижного основания возвратного механизма. Рычажная планка перекрывала щель для рукоятки перезаряжания в крышке ствольной коробке. Подобная конструкция позволила существенно уменьшить чувствительность подвижного узла автоматики к грязи и ныли, скапливающимся внутри ствольной коробки.

Горловина с подавателем стального магазина к 7,62-мм автомату Судаева АС-44.

А.И. Судаев.

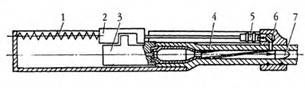

Схема работ ы оружия с отводом пороховых газов:

1 - возвратная пружина; 2 - затворная рама; 3 - затвор; 4 - ствол; 5 - поршень; 6 - газовый регулятор; 7 - пуля.

Прицел секторный, рассчитанный на дальность до 800 м. Сверху к корпусу стального отъемного магазина секторного типа с шахматным расположением 30 патронов были приварены две щеки, служившие для упрочения его верхней части и для правильной установки магазина в ствольную коробку. На переднем торце верхней части магазина имелся зацеп, а на задней - упор для крепления магазина в ствольной коробке. Корпус магазина снизу имел закраины для присоединения крышки, а на его задней стенке было просверлено отверстие, против которого при полностью снаряженном магазине располагался нижний патрон.

Автомат Судаева в большей степени, чем оружие других конструкторов, удовлетворял предъявляемым требованиям, и в первую очередь но надежности работы. Этого удалось добиться как выбором рациональной схемы автоматики, так и за счет усовершенствования запирания перекосом затвора, что достигалось наиболее оптимальным соотношением масс затвора и затворной рамы. На полигонных испытаниях АС-44 показал наилучшие результаты по наименьшему числу поломок и задержек при стрельбе, а также по кучности. Осенью того же года конкурсная комиссия в своем заключении признала перспективность конструкции автомата Судаева. В частности, на основании результатов испытаний последнего варианта автомата Судаева образца 1944 г. было зафиксировано, что "необходимо автомат конструкции Судаева, как обеспечивающий вполне надежную работу автоматики в нормальных и различных условиях эксплуатации, а также живучесть деталей в пределах тактико-технических требований, подвергнуть широким войсковым испытаниям, изготовив для этой цели серию автоматов". Опытная партия 7,62-мм автоматов Судаева (АС-44) образца 1944 г. была изготовлена весной 1945 г. Тульским оружейным заводом. Поисковые испытания автомата Судаева АС-44 состоялись летом 1945 г. в Московском, Ленинградском, Среднеазиатском и Закавказском военных округах, а также в группе советских оккупационных войск в Германии и на Высших офицерских курсах - Выстрел-. АС-44 вполне удовлетворял предъявляемым требованиям по кучности стрельбы с упора (с сошки). Являясь практически равноценным ручному пулемету ДП на дальностях стрельбы до 600 м, он намного превосходил по эффективности стрельбы на средних дальностях штатные пистолеты-пулеметы. В то же время его показатели при ведении стрел!›бы одиночными выстрелами были гораздо хуже, чем у магазинной винтовки образца 1891/30 гг. Комиссия признала, что автомат АС-44 успешно выдержал программу войсковых испытаний, но предложила конструктору улучшить маневренные качества своего оружия и, в первую очередь, уменьшить его массу (5,35 кг - с магазином без патронов и 5,9 - со снаряженным магазином), которая была явно избыточна для пехотинцев. В заключении по войсковым испытаниям комиссия отмечала, что "…автомат под патрон образца 1943 г. может занять соответствующее ему место в системе стрелкового вооружения в армии и заменить штатные пистолеты-пулеметы (ППД-40, ППШ-41, ППС-43) при условии, что он не будет уступать им по маневренным качествам и кучности автоматической стрельбы".