В нашем переживании до сих пор происходит наклеивание этикеток на каждое появляющееся восприятие. Мы не слишком изощренно пользуемся прежде всего двумя этикетками: "мое" и "не мое". Все запихивается в два ящика, и вечное колебание восприятия между полюсами "мое - не мое" создает впечатление, что якобы существует хозяин, то есть мое "я", обладающее тем, что мое, и отделенное от того, что не мое. Наверное, вы догадались, насколько силен навык определения "мое - не мое", ведь я даже сказал, что тем желанным хозяином является мое "я". Вроде бы ничего порочного, и звучит абсолютно логично, что мое "я" - мое. Но давайте на мгновение задумаемся, так ли это логично. Именно в этот момент можно заметить, как необоснованно окончательно это могучее чувство и насколько бесплодными должны быть попытки его отыскать. Я сделал вывод, что "я" является обладателем моих мыслей, моих чувств, моего сознания. Поскольку эти переживания определены как мои, их обладатель обязан существовать. Если, двигаясь далее по этому пути, мы говорим о моем "я", должен существовать и обладатель моего "я". И это уже странно, не правда ли? Ведь на "я" все должно закончиться, но вдруг за последним "я" объявилось очередное "я". То есть, существует некое "я" нашего "я" - сокращенно "яя"? Видите, насколько силен навык приклеивания этикеток, с самого начала ведущий к представлению о "я", являющемся обладателем воспринимаемых мною переживаний, а потом приведший меня прямо к "яя" как к обладателю моего "я"? Так можно бесконечно отыскивать "яя" высшего порядка, потому что более высокое "я" будет более моим, чем предыдущее, а значит, еще больше будет казаться мной. Следовательно, "я", наше любимое "я", - это только неправомочный вывод из ментальной привычки, которая может подтвердить лишь, насколько она сильна.

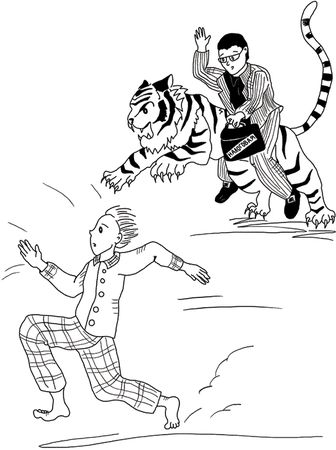

Наше "я" - не будем больше скрывать - это лишь зациклившаяся привычка ума, переживающего в конечном итоге внеличностные вещи; она заключается в упорном впихивании их в один из двух ящиков - с надписью "мое" (очевидно, это более важный ящик, так как мой) и "не мое" (этот ящик менее важен, потому что в нем складируются элементы, которые должны бы были находиться в первом ящике, например, красивая подружка приятеля, квартира родителей и т. п.). Эту сильную привычку буддийская философия определяет как привязанность. Непросветленный ум липнет к любому переживанию, которое в нем появляется, - хватается за него и классифицирует как мое или не мое. Такой вариант функционирования ведет к иллюзорному восприятию реальности и самого себя в виде пары противоположностей, на стыке которых разыгрывается вся драма жизни. Но из факта двойственности нашего переживания реальности не следует, что два полюса этого дуализма являются чем-то реальным. В снах ситуация выглядит похожей - там тоже есть делинквент, переживающий некую отличную от него реальность, но в момент пробуждения ситуацию уже невозможно принимать всерьез. До пробуждения дела во сне выглядят важными и реальными: за нами гонится тигр или налоговый инспектор, или даже налоговый инспектор верхом на тигре, а мы, конечно же, должны убегать. Проснувшись, мы понимаем: преследующий нас тигр или инспектор на самом деле не существуют и исчезают в ту же секунду, как только мы открываем глаза. Убегающий от них правонарушитель иллюзорен, как и угроза ему. Не было никого, кто убегал от тигра, хотя все, казалось бы, подтверждает его существование, и потому бедняга так устал. Следовательно, "я" придумано для переживания; оно снится, как мы снились сами себе во сне. В этом сне повседневного опыта мы постоянно чего-то добиваемся и хотим чего-то избежать, несмотря на то, что оба устремления не имеют никакого смысла, являясь лишь приснившимися устремлениями приснившейся личности в приснившемся мире. Эта буддийская метафора сна говорит о нереальности и пустотности мира, а также о нереальности того, кто пытается свить в нем безопасное гнездышко. Нет ничего более замечательного, как стать зреловылупляющейся птицей (не знаю, уместно ли здесь вторжение в жаргон орнитологов) либо попросту пробудиться ото сна, как говаривал Будда.

Сон, в котором появляется разделение на объект (окружающий меня мир) и субъект (я сам, окружаемый миром), может разыграться лишь благодаря воспринимающему сознанию. Сознание, вопреки привычке, не является моим личным сознанием, будь оно личным, в нем появилась бы идея, будто оно мое. Тогда становится возможным переживание, разыгрывающееся в поляризации: "я" и все остальное. В рамках такого разделения появляется мысль о сознании как о моей собственности. Вначале должно быть сознание, чтобы мысль о "я" вообще могла появиться. В сознании что-то переживается, и в рамках сознания появляется разделение на то, что я переживаю и переживающего, как во сне появлялся тигр и тот, кто от него убегал. Сознание, видевшее сон, только позволяло переживанию появиться в такой форме; само оно не убегало от тигра. Беглец, которому казалось, что он в опасности, и гонящийся за ним тигр были в одном и том же охватывающем их сознании. Сознание же совсем не личностно, и когда мы обнаруживаем его за "нашими" мыслями и чувствами, только несносная привычка к привязанности велит нам думать о нем как о чьей-то собственности, приказывает наклеить этикетку "мое". Этикетка снова предполагает, что есть нечто большее, чем сознание, и это нечто непременно должно быть нашим "я". Именно из-за того, что "я" является лишь выдуманной производной от привычки, следует, что, глядя вглубь себя, мы не сможем найти "я". Вместо него мы найдем нечто намного большее - но не будем опережать события, отраженные в главе о вневременном сознании.

Мнимое "я" напоминает образы с портретов Арчимбольдо, еще раз приведу их в качестве примера. Помните лица, которые при близком рассмотрении оказываются композицией из овощей? Если смотреть издалека, видно лицо, по мере приближения оказывается, что это только сумма овощей. Это вовсе не нос, а морковка, не щеки, а две луковицы, не глаза, а горошины. В лице в конечном итоге нет лица - лицо лишено лица, или пусто, хотя издали выглядит лицом. С нашим эго точно так же: это только конгломерат из большого количества атомов, нескольких мыслей, пары чувств и ряда привычек, удерживающих эту солянку вместе. Однако мы все время смотрим на эго с большого расстояния. Морковка кажется носом, которого нет, цветная капуста мнится мозгом, а буйно цветущий горох принимается за богатую духовную жизнь, поддержанную луковицей впечатлительности. Мы привязываемся к этой зелени, из которой пытаемся скроить себя самих для собственного употребления. Однако это эгоистическое вегетарианство заранее обречено на провал: в конечном итоге овощи имеют срок годности и рано или поздно начнут подгнивать; к тому же некоторые из них и без того противны, особенно цветная капуста и шпинат, вкус которых, вопреки распространенному мнению, не может извинить даже то, что они полезны для здоровья.

Склонность к коллекционированию овощей в нас сильна - мы старательно выбираем их на рынке, считая, что овощи улучшают здоровье. Но в описываемом нами случае они не полезны для психики. Коллекционирование, в результате которого появляется наше "я", состоит из многих факторов, объединенных привычкой к привязанности, и в долгосрочной перспективе оказывается невыгодным, что не заметно сразу, потому что склонность переплачивать - обязательное условие коллекционерства.

Если же у нас уже есть "я", выпестованное за долгие годы, мы заботливо привносим его в очередные события жизни. Каждая ситуация становится проверкой на выносливость "я", постоянно доказывающего, что оно ковкое и тягучее. Мы беспрестанно набиваем себе ментальную шишку, связанную, например, с тем, что "я не заслуживаю такого отношения к себе", "я имею право требовать…", "а как еще я должен себя вести, если они все…", и так далее. Во всех этих ситуациях мы несем издержки, прямо пропорциональные степени отвердевания эго, вставленного нами в ситуацию. Чем более определенное представление о себе мы имеем, тем жестче конфронтация эго и реальности, не подозревающей о первостепенной роли "я" - первостепенной только с нашей точки зрения. Отсюда чувство необходимости войны с миром, который, как обычно, против нас. Если большинство встреч в жизни проходит под горячо исповедуемым обеими сторонами девизом "мое эго лучше твоего", ежедневная борьба, как правило, неизбежна.