Рассмотрим подробнее материал углубления содержания курса. Гегель объясняет гимназистам замысел философской энциклопедии: "В обычной энциклопедии науки описываются эмпирически, в том виде, в каком они существуют. В ней они должны быть представлены полностью и, кроме того, приведены в такой порядок, когда все сходное и попадающее под одни и те же определения становится рядом соответственно аналогичному родству. Философская же энциклопедия есть наука, раскрывающая необходимую, определенную понятием взаимосвязь и философское происхождение основных понятий и принципов наук" (указ. соч. С. 148). Философская энциклопедия, таким образом, является "изложением всеобщего содержания философии, ибо все, что в науках основано на разуме, зависит от философии" (указ. соч. С. 149).

Подбор основных частей энциклопедии обоснован Гегелем так: логика есть наука о чистом понятии и абстрактной идее; природа и дух составляют реальность идеи, первая – как внешнее наличное бытие, второй – как "знающий себя". Другими словами, логическое есть вечно простая сущность в себе самом; природа есть эта же сущность как отчужденная; дух же есть возвращение этой сущности в себя из своего отчуждения.

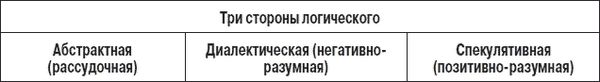

Гегель приобщает учащихся к этим трем сторонам логического. Рассудочность не идет дальше понятий в их твердой определенности и различии. Диалектичность показывает эти понятия в их переходе, в их превращении друг в друга. Спекулятивность или разумность, схватывает единство понятий в их противоположности или же позитивное – в его разложении и переходе.

Наиболее важным разделом энциклопедии Гегеля является наука о духе.

Если антропология и феноменология изучались в среднем классе, то в старшем классе основное внимание уделяется психологии. Что есть для Гегеля психология и в чем он видит значимость ее изучения? Гегель пишет: "Интеллект начинает с внешнего мира как со своего условия, а не как со своего принципа; принципом для него является, собственно говоря, он сам. Он, во-первых, непосредственен в качестве чувства, содержание коего он, во-вторых, возвышает внутри себя до представления, а, в-третьих, в качестве мышления очищает это содержание от случайности до необходимости и от особенности до всеобщности его определений" (указ. соч. С. 182).

В старшем классе Гегель особое внимание уделяет формированию навыков разумного рассуждения. Читаем у Гегеля: "Судить о чем-нибудь значит соотнести некоторый единичный предмет с понятием. Суждение, собственно говоря, определяет единичный предмет всеобщим образом, т. е. подводит его под всеобщее" (указ. соч. С. 193). Ученики Гегеля проходят три ступени суждения. Первая ступень: всеобщее, под которое подводится единичный предмет, само является здесь лишь одним из качеств этого предмета. Вторая ступень: рефлектирование. Рефлектирование есть выход за пределы единичного определения, его сравнение с другими и соединение их в одно определенное определение. Всеобщее здесь составляет внутреннюю природу и сущность предмета. Эта всеобщность не является просто общностью, а представляет собой всеобщность, присущую этому предмету, как таковому, наряду с присущими ему определениями особенности и единичности. Третья ступень: в строгом смысле слова судить о каком-либо предмете. Это значит сравнить его природу – его истинную всеобщность с его единичностью, с характером его наличного бытия; сравнить то, что он есть, с тем, чем он должен быть.

Гегель дает этой интеллектуальной работе следующую характеристику: "В этих суждениях скрывается та диалектика, что нечто дурное, нечто не соответствующее своему понятию, вместе стем и соответствует ему. Плохой дом обладает наличным бытием, который не соответствует понятию дома. Но если бы он только не соответствовал понятию дома, он не был бы домом. Нужно, чтобы понятие могло быть познано еще в наличном бытии. Так, если о каком-нибудь поступке судят, что он дурной, то у его неразумия есть еще сторона соответствия с разумом и т. д." (указ. соч. С. 194).

Гегель особо отмечает значимость диалектического мышления. Согласно Гегелю разум называется негативным или диалектическим, так как он показывает переход всякого рассудочного определения бытия в противоположное. Обычно это диалектическое проявляется таким образом, что об одном S утверждается два противоположных P. Более чистая диалектика состоит в том, что относительно какого-нибудь рассудочного определения-предиката показывается, как в нем самом оно столь же есть и противоположность себя самого, что он, следовательно, упраздняет себя внутри себя.

Определения "практического духа" Гегель давал гимназистам через понятия "свободная воля", "деятельность", "поступок", "деяние", "намерение", "вина". Практический дух, в трактовке Гегеля, не только имеет идеи, он есть сама живая идея. Практический дух – это дух, самопроизвольно определяющий себя и сообщающий своим определениям внешнюю реальность. От Я, которое превращается в предметы, в объективность лишь теоретически, идеально, следует отличать Я, которое делает это практически, реально. "Определение духа, – пишет Гегель, – это есть его законы. Но они не являются его внешними, природными детерминантами; его единственное определение, в котором и содержатся все остальные, – это его свобода. Она служит и формой, и содержанием его закона. Последнее может быть правовым, моральным или политическим" (указ. соч. С. 198).

Завершается курс философской пропедевтики в старшем классе рассмотрением "духа в его чистом выражении", т. е. философским обоснованием искусства, религии и науки.

2. Философская пропедевтика в российском образовательном пространстве

2.1. Философская пропедевтика в дореволюционной России

Что касается философского образования в дореволюционной России, то оно нередко встречало сопротивление со стороны консервативных сил – властей, церкви. Разное отношение к философии сказалось и на ее преподавании, как в духовных учебных заведениях, так и в светских. Например, в учебный план гимназии по уставу 1871 г. входил предмет "Краткое основание логики". Но преподавание логики и ее интерпретация нередко противоречили духу и букве этой науки и были нацелены не столько на развитие способности к рассуждению, сколько на воспитание послушных и безропотных подданных (см.: Шубинский В. С. Философское образование в средней школе: Диалектико-материалистический подход. М., 1991. С. 12). В то же время в конце XIX века в гимназиях практиковались темы сочинений философского и психологического характера (см.: Педагогический сборник. СПб., 1899. С. 85).

В России на протяжении XIX века в духовных семинариях было обязательным преподавание истории философии, тогда как в гимназиях до конца XIX века ограничивались в основном курсом логики. В стенах духовных академий в середине XIX века сложилась философская традиция, в рамках которой было предложено решение проблемы связи философии и педагогики, не имеющее аналогов в тогдашней европейской науке. Российские богословы были убеждены в том, что вера и разум представляют собой разные способности души, данные человеку для познания божественной истины. Находить аксиоматику мировоззрения личности предполагалось только в христианском вероучении. Именно религия провозглашалась источником нравственных идеалов и учителем человечества. В задачу же философии входил поиск интеллектуальных оправданий догматов веры, "собирание" разрозненных эмпирических фактов в целостное христианское миросозерцание.

Сравнивая в связи с этим положение в русской гимназии с положением во французской, в которой давно были представлены и части философской доктрины, и очерк истории мышления, русский писатель П. Боборыкин отмечал, что гимназистам в течение восьмилетнего и более гимназического учения вне уроков закона божия о каких-либо устоях того, что называется миросозерцанием, никто не говорит (см.: Боборыкин П. Философия в гимназиях. СПб., 1899. С. 30). В конце концов, в программе философской пропедевтики все-таки оказались психология и логика, а также этика и эстетика (см.: Программа философской пропедевтики для мужских гимназий. Б.М. и Г.). При этом в логике наряду со сведениями о составе науки и средствах получения истины, не исключалось знакомство учеников с историческим материалом и философской терминологией. Анализируя такой состав философской пропедевтики, следует учитывать, что психология расценивалась в данном составе как "философская доктрина", с которой все начинается, которая, как писал П. Боборыкин, "дает всему основу и грунт".