О предмете эмпирической психологии в гимназии Гегель рассуждает следующим образом: "Представления об ощущениях органов чувств, о воображении, памяти и других свойствах души, правда, сами по себе являются уже настолько чем-то привычным, что ограниченное ими представление легко бы сделалось тривиальным и педантичным. Но, с одной стороны, если подобные недостатки встречались бы в гимназиях, то без них скорее обходился бы университет. С другой стороны, можно было бы ограничиться введением в логику, где во всяком случае пришлось бы предпослать упоминание об иных, отличных от мышления, как такового, способностях духа. О внешних ощущениях, образах и представлениях, о связях, так называемой ассоциации последних, далее, о природе языков и главным образом о различии между представлениями, мыслями и понятиями можно было бы приводить много интересного и полезного материала, тем более что вышеупомянутый предмет стал бы более непосредственным введением в логическое, если бы даже была отмечена и доля мышления в созерцании и т. п." (указ. соч. С. 570).

Начальные основы логики Гегель рассматривает в качестве главного предмета изучения. Преподавание должно распространяться на учение о понятии, суждении и умозаключении и их видах, а затем на учение об определении, подразделении, доказательстве и научном методе. Гегель пишет: "В учение о понятии уже и теперь обычно включаются определения, которые ближе к области, относимой к онтологии; часть последней принято излагать и в форме законов мышления. Было бы целесообразно непосредственно вслед за этим познакомиться с кантовскими категориями, причем, опустив последующую кантовскую метафизику (однако упомянув антиномии), мы смогли бы открыть еще одну, по меньшей мере негативную и формальную, перспективу на разум и идеи" (там же). По мысли Гегеля, данный учебный материал не превышает возможности восприятия гимназистов.

Собственно метафизику Гегель выводит из программы гимназии за исключением, взятого из философского учения Х. Вольфа "доказательства о существовании Бога". По этому поводу Гегель отмечает: "Преподавание в гимназии не сможет само по себе обойти связь учения о Боге с мыслями о конечности и случайности вещей в мире, об их целесообразных отношениях и т. д., а для непредвзятого человеческого ума такая связь будет во все времена убедительной, какие бы возражения против этого не приводила критическая философия. Эти так называемые доказательства не содержат ничего, кроме подробного разбора самого содержания, которое само по себе встречается в гимназическом преподавании. Правда, они нуждаются в дальнейшем исправлении со стороны спекулятивной философии, чтобы действительно отвечать тому, что содержится в движении наивного человеческого ума. Для более зрелого спекулятивного рассмотрения это предварительное знакомство с формальным движением имело бы свой непосредственный интерес" (указ. соч. С. 572).

И, наконец, что касается морали, то Гегель считает, что подобным же образом можно было бы на занятиях в гимназии приводить "правильные и определенные" понятия о природе воли и свободы, права и обязанности. В старших классах, по мысли Гегеля, это было бы тем более полезно, что преподавание морали будет связано с преподаванием религии, которое, как известно, проводилось тогда во всех классах, т. е. от 8 до 10 лет.

Во введении "Философской пропедевтики" Гегель четко определяет предмет изучения. Этим предметом является "человеческая воля", и притом в плане "отношения индивидуальной воли ко всеобщей". Что же такое воля? Это практическое действие духа, т. е. дух, по мысли Гегеля, "самопроизвольно вносит в свою неопределенность какое-нибудь определение" или заменяет имеющееся определение на другое. Отношение нашего Я к какому-нибудь предмету, безразлично внешнему ли внутреннему, – это сознание.

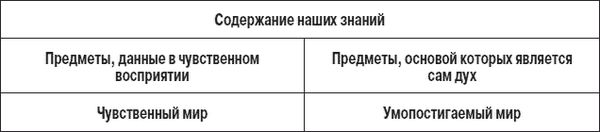

В соответствии с этим Гегель делит сознание на теоретическое и практическое. Теоретическое сознание – это пассивное взаимоотношение Я с предметом ("в этом случае имеющиеся во мне определенные представления проявляются оттого, что непосредственно наличные предметы производят на меня какое-то впечатление"), т. е. всегда его содержанием является некоторое уже данное, наличное содержание (чувственный мир) или сущее как таковое (умопостигаемый мир).

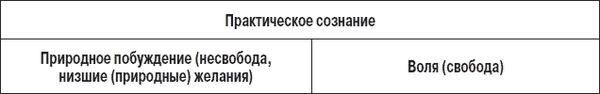

Практическое сознание – это активное взаимоотношение Я с предметом, т. е. делается для предмета внешне существующим и тут же оно определяет вещи, является причиной их изменений.

Свободная воля проявляет себя в рефлексии. "Рефлектируя, – пишет Гегель, – человек сравнивает такое побуждение не только со средствами его удовлетворения, но и средства эти, а также и сами побуждения как друг с другом, так и с целями своего существования. Когда же рефлексия окончена, он либо придается удовлетворению побуждения, либо останавливает удовлетворение и отказывается от него" (Гегель. Философская пропедевтика // Работы разных лет: В 2 т. М., 1971. Т. 2. С. 9). Воля, как высшая способность желания, есть, с одной стороны, чистая неопределенность, но, в то же время, переход к какой-то определенности. "Абстрактная свобода воли и заключается в указанной неопределенности, или, и лучше сказать, равенстве Я самому себе…" (там же).

Свобода воли, и это Гегель неоднократно подчеркивает, естественно, сопряжена с ответственностью. В чем же она заключается? Вина ложится на волю, если, с одной стороны, определение воли является моим собственным ("я хочу") или, с другой стороны, воля знает определения поступков ("я знаю, что будет"). Как реализует себя воля? Конечно же в действии, деянии. Но не всякое действие мы называем поступком. К поступку же относится только то из деяния, что входит в намерение, то что было в сознании.

Проявление свободной воли, по Гегелю, есть проявление всеобщей воли, так как сам человек есть, прежде всего, всеобщее, родовое существо, то есть свободная воля не связана с определенностью и единичностью отдельного человека. Если же проявление нашей воли связывается с какой-либо внешней формой, а не с ее всеобщей сущностью и содержанием, то данная воля превращается в произвол. Истинно и абсолютно свободной воля может быть только исходя из своего содержания, своего всеобщего принципа. Данный принцип, по Гегелю, реализует и определяет себя в учении о праве, долге и религии.

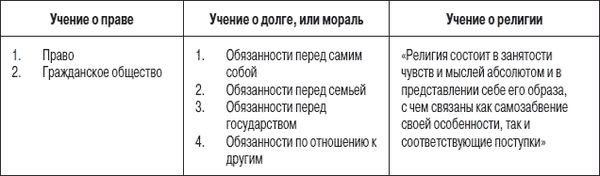

Философская пропедевтика в младшем классе гимназии представляла собой "Учение о праве, долге и религии". Содержательная сторона курса была следующей:

Формируя представление о праве, Гегель отмечал, что характерная особенность права заключается в том, что следует исполнять только всеобщую волю, невзирая на намерение или убеждение единичного человека, и вообще человек является предметом права только как свободное существо. "Право заключается в том, – пишет Гегель, – чтобы с каждым в отдельности другой считался и обращался как со свободным существом, ибо лишь тогда свободная воля имеет в другом человеке самое себя в качестве предмета и содержания" (указ. соч. С. 36). Что касается понятия права для гражданского общества, то это, прежде всего, сила, располагаемая властью и независимая от побуждений единичности.

Рассуждения о долге Гегель начинал с применения этого понятия к правовым отношениям. Правовые обязанности Гегель определяет как совершенные обязанности, моральные же – как несовершенные, ибо первые вообще должны исполняться и характеризуются внешней необходимостью, моральные же основываются на субъективной воле. Однако определение это точно также можно было бы и перевернуть, ибо правовой долг, как таковой, предполагает только внешнюю необходимость, при которой надлежащий образ мыслей может отсутствовать, иначе говоря, я могу при этом даже иметь дурные намерения. Напротив, с точки зрения морали нужно и то и другое: и надлежащий по своему содержанию поступок, и субъективное по форме умонастроение.

Право, рассуждает Гегель, оставляет умонастроению полную свободу. Моральность же преимущественно касается умонастроения и требует, чтобы поступок совершался из уважения к долгу. Следовательно, и соответствующий праву образ действий морален, ибо побудительной причиной последнего является уважение к праву.

Гегель раскрывает гимназистам "метафизику морали". Человек, взятый в плане его собственного наличного бытия, как его рассматривает мораль, стремится к согласованию внешнего со своими внутренними определениями, к удовольствию и благоденствию. Разум же снимает ту неопределенность, которой приятное чувство характеризуется по отношению к предметам, очищает содержание побуждений от всего субъективного и случайного и знакомит в отношении содержания со всеобщим и существенным желаемого, а в отношении формы и умонастроения – с объективным, иначе говоря, с действованием ради самой вещи.