Ответ на этот вопрос кроется, по мнению автора в той феноменальной (юридической) силе тех немногочисленных норм, заимствованных из авторитетных источников Священного Писания, исторически смешавшихся с представлениями об образе жизни русичей (жителей древней Руси) до такой степени, что для их соблюдения, не взирая на низкий экономический уровень общественного развития и существования общины, не требовалось русским людям записывать такие нормы отдельно и не вызывалась по этой причине необходимость их письменной фиксации для всенародного обозрения и напоминания. Вывод об этом можно сделать по следующим основаниям.

Появляющиеся в древние времена на Руси письменные источники, известные как Летописи, в которых излагаются сказания, повести, легенды, поэтические предания о различных исторических лицах и событиях, происходящих на Руси с библейских времен до XII века, не относятся, по сути, именно к юридическим (правовым) документам. Но при этом именно в них шло указание на применение дарованных людям таких человеческих возможностей, как трудолюбие, смирение, жизнелюбие, внимательность, верность, храбрость, честность и чуткость и тому подобные неправовые характеристики, посредством которых осуществлялось регулирование поведения граждан в повседневных экономических и общественных отношениях в русском обществе.

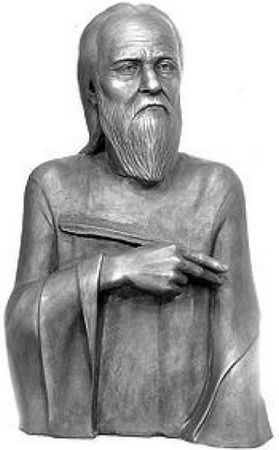

К основным таким историческим Летописям ученые относят "Повесть временных лет", называемую как "Первоначальная летопись", являвшаяся наиболее ранним из дошедших до современности древнерусских летописных сводов, автором которого по историческим данным был монах Нестор, известный древнерусский летописец, агиограф конца XI – начала XII вв. В ней он рассказывал о событиях, связанных с жизнью и деяниями русских правителей, набегами половцев, о поступках людей в повседневной жизни и проявлении ими своих способностей.

Нестор

Летописец

Середина XI века – начало XII века

В летописях не приводятся сведения о правовых исследованиях и разработках норм права в древнем русском обществе, и не сообщается о каких-либо предпосылках необходимости для этого. Возможно, этому в те времена не придавалось особого значения, и было не нужным таким вещам уделять отдельного внимания. Всё это даёт основание предполагать, что регулирование поведения людей и отношений между ними в русской общине происходило естественным образом. Причем, не смотря на то, что на Руси в тот период имелись зачатки системы письма (о чем сейчас точно известно, что давало возможность, в случае необходимости, письменной фиксации), письменность не использовалась, по мнению автора, в целях отражения характеристик, которыми фактически регулировались отношения и которым следовали люди в обыденной жизни.

О существовании письменности в древней Руси подтверждается таким историческим документом, как сказанием черноризца Храбра "О письменах", относящееся к концу IX – начала X веков, свидетельствующем о том, что во времена язычества славяне применяли некоторые примитивные знаки, а после принятия ими христианства в практику вошло использование латинских и греческих букв, неизвестных ранее славянской речи, созданных византийскими миссионерами Константином (Кириллом) и его братом Мефодием, жившими в период 815–885 гг.

Исторически сложившаяся близость норм, на основе и посредством которых протекало житие на Руси, с нормами, сложившимися в христианских источниках – Священном Писании, по силе побуждения следовать тому или иному правилу поведения и регулирования общественных отношений, послужило, по убеждению автора, основной предпосылкой к тому, что Русь в IX–X веках приняла христианство.

В качестве катализатора, который подтолкнул Русь к указанному историческому событию, по мнению ученого историка Токарева С.А., выступили обстоятельства, связанны с тем, что "древние славяне никогда не были объединены ни политически, ни экономически, и едва ли они могли иметь общих богов, общие культуры. Очевидно, что у каждого племени были свои предметы почитания, и даже у каждого рода свои. Но конечно многое было одинаково или сходно у разных племен. В связи с этим число богов древних славян было велико, и каждый из богов относился к той или иной стороне быта славян – например Перун – бог грозы, Велес (Говядо) – бог скотоводства, Даждьбог и Хорс – солнечные боги".

Другим ученым Аничковым Е.В. делается вывод о том, что вследствие значительного количества богов, а также разобщенности религиозных ценностей и верований "особо убого было язычество Руси, жалки её боги, грубы культ и нравы".

Из-за "религиозной чехарды", происходящей на протяжении первого тысячелетия в укладе русской общины, более развитые и организованнее в экономическом плане и государственном устройстве того времени державы, такие как Византия, Германия, воспринимали языческую Русь как варварскую страну, поскольку в то время в идеологии славян господствовала чисто русская, собственная, несвойственная и не соответствующая иным укладам и образам житейского бытия примитивная религиозная форма представлений отношений в обществе.

Ольга

Княгиня Киева

ок. 890 – 11 июля 969 гг.

Это, несомненно, понимали князья, которые правили на Руси, в том числе и княгиня Ольга, одна из первых на Руси в 957 году принявших христианство, которое официально ввел в 988 году Владимир I в качестве новой единой государственной религии, без сомнений, совершенней, по их убеждению, существовавшей на Руси "хаотичной" религиозности.

Несмотря на то, что распространение и укоренение христианства в России проходило длительное время, на протяжении нескольких веков, вплоть до XVI–XVII веков, в период, связанный с крещением князя Владимира I и Руси, указанные обстоятельства сыграли значительную роль в истории нашего государства.

В частности, под воздействием христианских начал, которыми руководствовались князья в управлении Русью, были объединены все земли славян в составе Киевской Руси, и этим была решена одна из важнейших задач того времени: обеспечение защиты русских земель от набегов многочисленных печенежских племен и других врагов Руси. Стремление перейти к христианским нормам поведения дало толчок к развитию международных отношений Руси, вследствие чего был заключен брак между Владимиром I и греческой царицей Анной, после завоевания русскими в 988 году Херсона, где князь Владимир I принял крещение.