На этом месте я позволю себе остановиться. Но не потому, что это всё, что я открыл по вопросу четырёх уровней человеческой жизнедеятельности. А оттого, что последующие мои открытия были связаны с другими теоретическими моделями, о которых я расскажу далее.

1.4. Реальности, которые мы выбираем

Для любой волнующей человека проблемы всегда можно найти решение - простое, достижимое и ошибочное.

X. Менкем

Итак, к этому моменту я уже твёрдо уверовал в то, что жизнь человека можно (и нужно!) разбить на четыре уровня. Однако во всей моей теоретической модели (куда более сложной, нежели вышеописанная), не хватало главного: объяснения того, как и почему эти уровни определяют и знаменуют скачки в витальности человека? Ответ я нашёл - и даже ну очень скоро. В концепции четырёх реальностей Мак-Винни, с глубоким энтузиазмом изложенной П. Янгом .

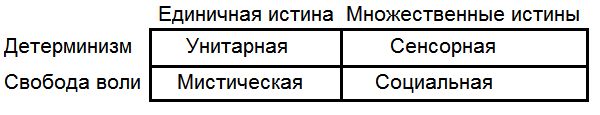

Так вот, упомянутый Мак-Винни, анализируя проблему ментальностей человека (экзистенциальных реальностей, в каковых оный проживает), пришёл к выводу, что наилучшим для их - ментальностей - подразделения выступают две оси, условно поделённые пополам. Первая - единичность или множественность в части принимаемых истин (либо она одна, либо их ну очень много). И вторая - строгого детерминизма или же свободы воли (т. е. либо я жёстко определён в своих, либо обладаю свободой воли). Что в результате порождает четыре реальности (ментальности), подозрительно смахивающие на юнговскую "четвертицу".

Для не слишком сведущих поясню, что изначально концепция четырёх ментальностей создавалась именно как способ описания основных параметров субъективного бытия человека в данном более или менее объективном мире. Основополагающими в этой концепции явились ориентации человека либо на правила/истины (унитарная реальность в терминологии авторов), либо на факты и доказательства (реальность сенсорная), либо на чувства и ценности (социальная реальность), либо на идеи и творчество (реальность мифическая или, у нас, мистическая).

Вышеприведённая схема может, кстати, служить и своеобразным тестом для выявления того, в какой именно реальности живёт конкретный индивидуум. Для этого иногда достаточно просто спросить его, какие понятия из приведённых в клетках таблицы - правила/истины; факты/доказательства; чувства/ценности или идеи/творчество, так сказать, наиболее близки ему по духу. И не поверить и перепроверить, просто прислушиваясь к речи и наблюдая за манерой поведения. Ибо для представителей унитарной реальности, например, характерны такие высказывания, как "Мы должны следовать правилам", "Только так и никак иначе мы не можем добиться цели" или даже "Кто не с нами, тот против нас, и ему здесь не место". "Жители" сенсорной реальности куда как более сдержанны в выражениях и предпочитают сентенции типа "Этому должно быть логическое объяснение", "Всегда можно найти несколько способов" и "Так будет логичней". "Последователи" социальной реальности просто обожают говорить о том, что "Мы должны принимать во внимание другие (чужие) мнения; "Что об этом скажут или будут думать люди", а также "Главное - общее благо" ("Счастье всем, и чтоб никто не ушел обиженным"). Ну а обитатели мифической реальности предпочитают "словоблудничать", говоря "Давайтека посмотрим, что с этим можно сделать", "Было бы здорово, если бы…" и "Это напоминает мне одну историю…".

При этом "унитарщики" не терпят инакомыслия, добиваются своего во что бы то ни стало и предпочитают стиль давления и запугивания. "Сенсорики" предпочитают отстраненность и невовлечённость в ситуацию и стараются не руководствоваться ничем, кроме логики. "Социалы" постоянно "читают" (в энэлперском смысле) чужие мысли, строя предположения, касающиеся отношений, взаимоотношений и реакций других (и с другими), но при том, иногда почти сладострастно предвкушая очередное унижение, обвинение или угрозу. Ну а "мистики", проявляя экспансивность, оригинальность и порой ненужный сарказм, относятся ко всему как к игре и вообще могут легко увлечься второстепенным, "растекшись мыслью по древу".

В стрессе и конфликте представители унитарной реальности обычно занимают позицию Обвинителя, сенсорной - Компьютера, социальной - Жертвы, а унитарной - Уравновешивателя или Флюгера. Ну а в рамках организаций (организационной культуры) "унитарщики" являются ярыми представителями так называемой культуры Зевса (каковой, по образному выражению, "мечет молнии, когда гневается, и сыплет золотом, когда соблазняет"), точками сборки которой выступают власть и кнут, а ресурсами - информация и харизма. "Сенсорики" относятся к культуре Аполлона, в которой главной является роль, а принципами - позиции и процедуры. "Социалы" обычно строят культуру Дионисия, "собираемую" вокруг экзистенциализма и личности по весьма спорному принципу, согласно которому организация существует лишь для того, чтобы служить и помогать людям внутри неё. Ну а "мистики" являются приверженцами культуры Афины, где обобщённой точкой сборки выступает задача, а базовыми ресурсами и принципами - опыт, талант и креативность.

Во избежание кривотолков, сразу же сообщу: я, безусловно и безоговорочно, согласен с Мак-Винни и Янгом, так сказать, в целом. Однако в частности меня серьезно смутили противоречия, которыми изобилует их концепция четырёх ментальностей. Например, я никак не мог взять в толк (да и сейчас не могу), почему унитарная реальность тождественна у этих авторов мыслительному типу по Юнгу, а сенсорная - ощущающему. Мало того, что это противоречит последовательности "квартеричности" великого Карла Густава (ощущающий, мыслительный, чувствующий, интуитивный), данные авторы (в лице П. Янга) противоречат сами себе! Например, когда утверждают, что в унитарной реальности лидер настаивает "если ты не с нами, ты против нас, и тебе здесь нет места", а в сенсорной реальности учёный (учёный!) думает "так будет логично" (т. е. описывают нечто противоположное тому, что говорили ранее, но уже в куда большем соответствии с Юнгом).

Поэтому правильнее было бы называть эти ментальности сенсорной, логической, эмоциональной и интуитивной. Но, как говорится, "кто первым встал, того и тапки" и потому далее я буду использовать именно классические номинализации Мак-Винни и Янга - но в своей, несколько иной, чем у этих авторов интерпретации.

Естественно, что всё, что мне оставалось после этого - так это просто сложить два и два и получить вполне логичные выводы. Во-первых, о довольно точном совпадении реальностей высокоуважаемого У. Мак-Винни и уровней жизни некоего С. Ковалёва. При котором, однако, эти самые реальности рассматриваются не как однопорядковые, но именно в плане последовательного продвижения по ним от этапа к этапу.