Так родилось серьезное противоречие, которому мы по большому счету и обязаны появлением человека, поскольку, как мы помним, только противоречие рождает новую, доселе не виданную реальность: с одной стороны, стремление убеждать, а с другой – невозможность этого, при кажущейся естественности и достижимости такого результата. Обезьяна знает, как достать банан с помощью палки, но никогда не посоветует воспользоваться этим способом своему менее сообразительному сородичу, а вот совершенно незнакомый человек в общественном транспорте готов насоветовать своему случайному попутчику все, что угодно, по любому вопросу и с абсолютной уверенностью в своей правоте.

Феномен доказательства действительно весьма забавный: "докажи им, что ты не дурак". И мы занимаемся этим от рождения и до смерти, причем с завидным усердием, давая почву индивидуальной психологии Альфреда Адлера. Но забавность нашего доказательства вовсе не в контексте и не в содержании, а заключается она в том, что хоть мы и знаем из нелегкого опыта, что наше убеждение не имеет силы убеждения, мы никогда не расстаемся с надеждой кого-нибудь когда-нибудь да убедить. Вот оно, загадочное и противоречивое чудо природы – человек, сотканное из тенденции учить и убеждать, но ограниченное в этой возможности себе подобным. Существо, строящее целые системы вероятности по причине множественности, объемности своего причинно-следственного знания (а оно действительно велико), но не способное ничего изменить в обязательности этого перехода причины в следствие.

Человек лишился адекватности и в данной конкретной ситуации, исполненной целокупной гомогенной и полипотентной возможности, приносит ее в жертву адаптивности. Мы осмысливаем вперед огромные временные промежутки и уже сейчас поступаем не так, как следовало бы в этих конкретных условиях (здесь и сейчас), то есть не адекватно, а адаптивно, полагая, что если мы сейчас поступим так-то и так-то, то в будущем все произойдет так-то и так-то, как бы нам того хотелось или, как нам кажется, произойдет. Более того, осмысление всех вероятностей будущего в буквальном смысле слова парализует нас в настоящем.

Так, невротик, например, полагает, что есть вероятность того, что когда-нибудь в метро ему станет дурно (а такая вероятность для всех нас, кто пользуется этим видом транспорта, имеет место), и поэтому в нем не ездит. Но почему-то совершенно спокойно путешествует в автомобиле, хотя, по статистике, количество дорожно-транспортных происшествий с летальными исходами для их участников несомненно выше, чем "жертв" метрополитена. И не надо думать, что это свойство только невротичного человека – это наше с вами свойство, у невротика оно лишь более выражено и выглядит нелепым, да и это последнее утверждение о нелепости весьма относительно, поскольку приводимые им доказательства идеальны с позиции логических построений.

Так роковым образом пересеклись социальность (зачатки которой свойственны и животному миру) и язык, они потенциировали мышление, создав как собственно технические (языковые), так и целевые (социальность) механизмы ассоциирования. А ассоциирование – это фундамент человеческого мышления; таковым обычно считают логику, но логика и является системой ассоциирования, что наиболее красочно демонстрирует силлогизм – нечто соединяется и делается объединяющее заключение. Причем подобным образом мыслит не только формальный логик, а и ребенок, который полагает, что, если ему покупают игрушку, значит, его любят, и наоборот, – таков основной механизм мышления. И процесс идет…

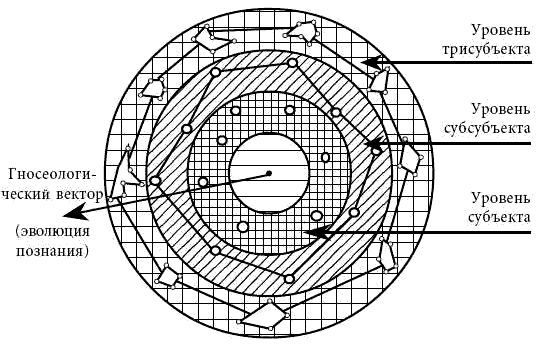

Итак, наконец, вырисовываются неповторимые особенности человека как познающего: он не только полагается на самого себя (как это делает субсубъект), но всегда готов взять "на себя" еще кого-то благодаря потрясающей убежденности и уверенности в себе. Объединение всех этих особенностей дает нам возможность выделить трисубъекта. Он воин по своей сути, воин, насаждающий свой идеальный мир (самый, может быть, яркий пример тому – история религий)…

Итак, третий уровень (этап) эволюции познания характеризуется появлением трисубъекта, который готов к тому, чтобы убеждать, и который создал целую систему вероятности, породив тем самым на свет феномены прогнозирования, адаптивности, априорности мышления, объяснения, неубедительного доказательства, выбора и… идеальное. Последнее – это то достижение, за которое можно заплатить высокую цену, даже согласиться на "неубедительность доказательства". Ну и, кроме того, этим феноменам мы обязаны существованием человека.

Возможно, кого-то заинтересовало, что же будет четвертым уровнем эволюции познания. Прежде всего доказательство должно обрести силу пробуждения мысли, со-мыслия, четвертый уровень нуждается в естественном и целостном единстве, а только непринужденное со-мыслие сможет привести к единению разрозненного, столь необходимому для любого четвертого этапа. Нам скоро придется отказываться от доказательства в обычном для нас его понимании – "стенка на стенку", "несовпадение научных взглядов", но это пойдет нам на пользу. На четвертом этапе своего развития познание должно стать несодержательным.

Рис. 26. "Человек Познающий"

Глава вторая. Новая методология в онтологии

Онтологическая структура

Онтология, или, как ее еще раньше называли, "первая философия", сведенная, в конце концов, к метафизике, – это один из тех самых философских монстров, пути к которому неизвестны и вопросы которого не разрешимы. Она, подобно сказочному чудовищу, поймавшему доброго рыцаря, безжалостно выпытывает у него ответы на свои "чудовищные" загадки, но в отличие от сказки эта ситуация не предполагает с необходимостью happy end. Но, несмотря на всю сложность этой темы, человек как зачарованный бродит вокруг да около поставленной задачи, не в силах ни решить, ни отказаться от нее. Пример тому – марксизм, который уже и отказался, но вновь вернулся в лоно онтологии, наивно помышляя создать учение об "общих законах бытия", некий "универсальный принцип" на материалистическом субстрате. В чем такая притягательность онтологии – науки о сущем?

В философии есть два больших вопроса, но это и не "первичность", и не "цельность", и не что-либо иное, это вопросы о человеке и о сущем. Эта заветная пара настолько взаимоувязана, настолько слита воедино, что подчас невозможно определиться, с чего начать, распутывая этот гордиев узел. И человек, и, видимо, само сущее проецируют себя: сущее создает бесчисленные проекции себя в себе самом, а человек создает свои проекции – большей частью проецирует себя во внешний мир, а внешний – во внутренний. Разобраться в том, где что, не представляется возможным. Решиться на это – значит обречь себя на вечное блуждание в потемках. Почему?

Потому что при таком раскладе нет той заветной точки обзора, которая бы основала системность.

Нет поэтому ничего странного в пессимистичности оттенков хайдеггеровского мировоззрения и, например, измышлений Г. Башляра, когда один говорит о "данности" бытия (чем подразумевает наличие кого-то, кто "дал"), другой о "со общности" бытия духу (где также незримо присутствует сообщающий). Но ведь и сам человек – частица сущего, кроме того, ведь так любят говорить о "самоволии" человека, хотя в такой ситуации правильнее было бы говорить не о "данности" или "со общности" бытия, а о "взятости" его человеком, который, будучи по своей сути активным деятелем, всегда берет нечто у сущего. Философия имеет маленький генетический (возможно, приобретенный) дефект – она двоична, и если ее гносеологическая система сломалась на диаде "объекта" и "субъекта", то мировоззренческая – на диаде сущего и человека.

Психософия решает вопрос о начале онтологических помышлений, безоговорочно отдавая приоритет человеку, и, заручившись таким образом системностью, она видит и сущее так, что от этого кроме всего прочего есть и толк. Наш мир дает нам лучшее понимание самого человека, мир есть для нас, другого мира мы не знаем; но если где-то и есть иное, то можно с большой долей уверенности говорить о том, что оно и там будет устроено принципиально таким же образом, – только то, что у нас оказывается овеществлением, там, у них, будет называться иначе. А нас интересует именно "устройство", поскольку от второго вопроса – о "данности", "со общности" и проч. – мы заведомо отказались.

Сущее для нас построено с учетом нас, а правильнее было бы говорить, используя фундаментальный принцип одноименной теории, – в отношении с нами. Да, человек входит в отношение с этим загадочным "нечто", лежащим вне его, и тут рождается третье (принцип третьего). Недаром слов, которыми мы награждаем сущее, множество: сущее, бытие, реальность, действительность и проч. Все это не что иное, как результаты отношений и "третьи", рожденные в отношении с человеком. Поясним эту мысль на примере шахмат.

Мы всегда входим в отношение с чем-то определенным, назовем это "сферой", а не сразу с вещью, иначе та вряд ли нам о чем-либо сказала бы, а если и начинаем с вещи, то судорожно ищем, к чему же она относится, и пока не найдем – не успокоимся. Вспомните, как вы мучаетесь, найдя непонятную маленькую детальку чего-то у себя в квартире: "Откуда это отвалилось?" В нашем с вами примере первичная сфера – это сфера игры, сама по себе она целостна и неисчерпаема, мы не знаем и даже чисто технически не можем знать всех игр, которые были, есть, будут или могут быть. Но она не есть что-то аморфное и неопределяемое, она отлична, например, от сферы знания или деятельности, она несет в себе некую специфичность, что при всей сходности с названными сферами все-таки отличает ее от них. Отличие это – в сущности игры, она возможностна, но уже игра, а не просто абсолютная возможность.