Итак, просто "подлежащего" (имеется в виду "субъект") для существования "отношений" и "информации" в привычном для нас виде недостаточно. Что ж, еще одна очевидная вещь: нужен некий третий, то есть такая познающая субстанция, которая могла бы в отличие от просто субъекта "опереться" хотя бы на самое себя (раз больше не на кого), саму себя сделать собственным "подлежащим", а это возможно, видимо, только в случае способности этого субъекта кс самопознанию (рефлексии), пусть даже элементарному. Но все это недостаточные критерии для того, чтобы определить – кто же все-таки этот "третий"?

Мы оказываемся случайными свидетелями уличной потасовки, подходим, спрашиваем: "Что случилось?" Пострадавший отвечает: "Он меня ударил!" Вспоминаем теперь опыт с "переживаниями" электрона – разница кажется минимальной. Такой же вопрос задаем обидчику. Он говорит: "Этот меня оскорбил!" То же самое – от электрона ни ногой. Только мы с вами, исполняя роль третейского судьи, можем с большой долей уверенности установить ("увидеть") то, чего подравшиеся пока "не видят"; мы усматриваем в происшедшем "отношении" не просто "взаимодействие", а причинно-следственную связь – "он его ударил, потому что тот его оскорбил". Пройдет какое-то время, и каждый из них окажется, конечно, далеко не самым объективным, но также "третейским" судьей, он будет "третьим", где первый – "тот", а второй – "он сам тогда". Они смогут осмыслить ситуацию, и один подумает: "Лучше б я промолчал…" – а другой: "Говорили мне – не реагируй ты на эти выходки" и т. п. Итак, установлена причинно-следственность отношений, именно эта способность есть не что иное, как критерий, по которому мы определим искомого "третьего", имя ему, полагающемуся на самого себя, он – "субсубъект".

Что ж, переходим к рассмотрению феномена субсубъекта. Произвольно выберем систему, например "организм человека". Теперь внутри выбранной нами системы возьмем для предметного рассмотрения две другие системы, непосредственно отвечающие за координацию тканевых ответов на изменение условий внешней и внутренней среды – нервную и эндокринную системы. В чем особенность их отношений, чем их отношения отличаются от отношений двух яблок в корзинке из детской задачки? По сравнению с двумя яблоками эти отношения носят очевидный причинно-следственный характер, и мы совершенно четко дифференцируем это и говорим: между нервной и эндокринной системами есть определенные отношения, а между яблоками их нет.

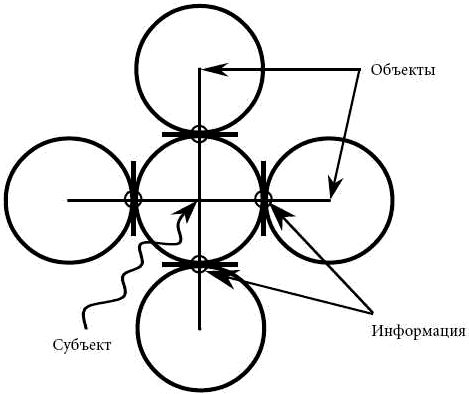

Рис. 23. Субъект и объект, причинно-следственные связи

На самом деле между яблоками также есть отношения, но они не причинно-следственны, и поэтому мы их просто не замечаем, нас неосознанно интересует только то, что нам кажется "целесообразным" (где "целесообразное" – производное уже не просто от отношения, а от причинно-следственного отношения). Целесообразность может быть алогичной, пустой и проч., но субсубъект должен ее чувствовать, в противном случае он просто не будет познавать (в привычных для него формах). Как раз тут, на уровне субсубъекта, и возникает феномен гештальта – выделение фигуры и фона. И надо всегда помнить, что всякий субсубъект по-своему строит картину мира (точнее, она у него строится), и это не продиктовано собственно фактами.

Все в природе находится в каких бы то ни было взаимоотношениях друг с другом, поскольку, грубо говоря, нет в природе того, чего нельзя было бы соотнести с чем бы то ни было иным. Если есть взаимоотношения, значит, правомерно говорить о неком взаимодействии, но последнее для субсубъекта всегда носит причинно-следственный характер. Почему мы не видим всей совокупности этих отношений и взаимодействий в действительности? Это своего рода охранительный рефлекс – если бы дело обстояло иначе, все было бы совершенно по-иному, а возможно, что и не было бы вообще.

Итак, мы "не видим" этого в действительности, потому что в действительности человек по самой природе своей видит только "логичные для него" или, иначе, "целесообразные" отношения или связи. Это естественный результат эволюции: я "вижу" только то, что имеет смысл "видеть". Именно здесь исток понятий "видимого спектра" и т. д., по этому же поводу есть и замечательное высказывание И.П. Павлова, который говорил, что, если исследователь не определился с тем, что он хочет найти, он "не увидит и фактов".

Оговоримся здесь, что процессы познания и мышления субсубъекта различны и неправомочно говорить о "целесообразности" изъятия образов из общего поля, в котором они локализуются в ментальных системах человека в процессе мышления. Этот вопрос не праздный, поскольку проясняет сложные аспекты процесса самопознания. "Иррациональное", то есть нецелесообразное мышление, сталкивается с "рациональностью", то есть с целесообразностью причинно-следственного познания. Человек, занимающийся самопознанием в одиночку, подобен ученому-путешественнику, который изучает верхушку айсберга, не предполагая наличия доброй части этой махины под водой. И именно поэтому мы говорим, что самостоятельное самопознание – вымысел, этот процесс возможен только при наличии собеседника, выводящего на свет познания (прямо или косвенно) нерациональные (нецелесообразные) структуры, сидящие в мышлении.

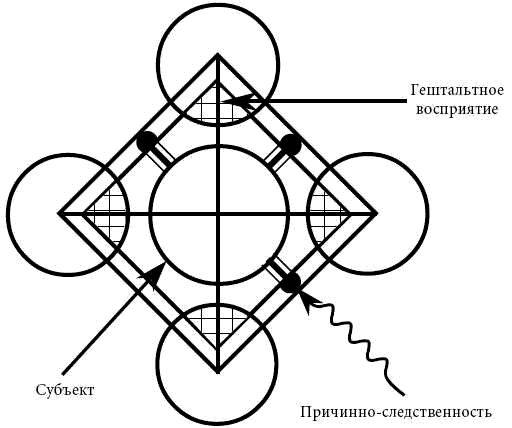

Рис. 24. Целесообразность

Таким образом, мы имеем уже несколько критериев, с помощью которых можем отличить субсубъекта: это восприятие причинно-следственности отношений (рождение закономерностей как "видимых" определяемых связей между вещами – через значение), выделение из общей массы отношений только целесообразных (гештальтное восприятие), способность к самопознанию (в самом широком смысле этого слова). Соответственно, субсубъект – это ключ, который раскрывает загадки парадоксов, появляющихся на уровне закономерностей, поясняет необъективность самопознания и частую бессмысленность кажущейся целесообразности.

Но что же такое причинно-следственность? Человек приходит домой с работы – усталый и задерганный, так его воспринимает, например, супруга. "Опять шеф вызывал или что-то с отчетом?" – говорит она ему, устанавливая таким образом причинно-следственную связь. Он соглашается, но выглядит подобным образом оттого (ему так кажется), что единственное его желание на данный момент – это, например, уйти к любовнице, и потому все, что говорит супруга в такой ситуации, его раздражает и проч. Мы приводим этот пример с целью показать условность причинно-следственных связей ("плюс-ткань"), с одной стороны, но самое главное – это то, что восприятие отношений как причинно-следственных – это не что иное, как способность к ассоциации всего и вся, и это совершенно новая особенность субсубъекта. Непосредственно имеющие место отношения теряют свою значимость и могут быть теперь с успехом подменены на ассоциированные плюс-тканевые конструкты.

Именно это, кстати, определяет многоуровневость субсубъективного познания (и это является большим эволюционным завоеванием субсубъекта), которая заключается в следующем: познавая некий элементарный набор, субсубъект знает уже фактически все на этом уровне, поскольку все остальное, как говорится, дело техники – вся дальнейшая работа направлена на то, чтобы создать набор новых элементарных составляющих будущего знания, и так дальше. Приведем пример: ребенок освоил звуки, он начинает осваивать слова, но он их уже все фактически "знает", задача теперь состоит в освоении знаков. Теперь он осваивает алфавит и уже "знает" все, что написано во всех книгах на соответствующем языке, и т. д. Этот феномен назван нами "пластность познания" и заключается в том, что за счет способности субсубъекта к ассоциированию знание элементарного набора элементов системы автоматически формирует у него знание и обо всех отношениях между ними и обо всем, что они могут создать, сочетаясь.

Но вместе с тем способность к ассоциированию несет и весьма значительные минусы, так что самое время затронуть болезненный вопрос "объективности" и "субъективности" познания. Надо сказать, что мало в языке знаков, которые бы не потеряли значение того, что они обозначают. Что значит формулировка: "то-то и то-то случилось так-то и так-то, и тому есть масса как объективных, так и субъективных причин"? Нелепость. Что значит "субъективная причина" того, что то-то и то-то случилось так-то и так-то? Ничего. Но, несмотря на это, сам говорящий может понимать, что он имеет в виду, и это чаще всего примерно следующее: в происшедшем виноваты как обстоятельства (именно их он называет "объективными" причинами), так и он сам (а это якобы "субъективные" причины, которые он почему-то не включает в понятие "обстоятельств").