В период подросткового кризиса часть детей становятся более автономными, они либо научились самоподдержке, либо нашли признание за пределами семьи, либо гнет обусловленной любви становится невыносимым. Они бунтуют и либо становятся здоровыми, перестают блокировать себя, "перерастают" многие детские болезни и очень многому могут научить своих родителей. Это подлинная экзистенциальная автономия. Но многие просто переворачивают перфокарту. Не получив любви – они добиваются ненависти. Эрик Берн прав – отрицательное признание – это тоже признание. Такие люди в сорок или пятьдесят лет обнаруживают, что прожили жизнь назло своим родителям. Это очень печальное открытие. Определение взрослого человека от Боба Резника: "Человек взрослый, когда может позволить себе что-то, даже если его мама хотела того же самого".

Но есть дети, которые "попали в десятку", ими гордятся. Их как бы любят, не важно, какой ценой это достигнуто, за счет каких жертв. Если такой человек не знал ничего другого, с ним будет "все в порядке". До тех пор, пока не наступит легендарный "экзистенциальный кризис". Когда в один прекрасный день человек обнаруживает, что живет совсем не свою жизнь, а какая она, "его жизнь" – он не знает. Когда меня учили психотерапии, мой учитель сказал мне: "Если терапия происходит адекватно – клиент рано или поздно приходит к экзистенциальному кризису".

И, наконец, есть дети, которым повезло. Их действительно любили. С ними почти не торговали признанием. Я говорю "почти", поскольку такая торговля принята в нашей культуре, это кажется естественным и потому не-заметно. Такие дети могут быть почти свободны от идеала, и значит – способными к значительной самоподдержке. Я снова говорю почти, поскольку ничто не может ограничить детскую фантазию.

Мой сын, которого я часто вспоминаю в этой книге, как-то решил, что взрослые никогда не ходят в туалет, ни по большому, ни по маленькому. По одной про-стой причине – он никогда этого не видел у взрослых. Его основным аргументом было то, что этого не показывают ни в одном фильме, ни в одной передаче по телевидению. Убедить его в обратном оказалось невозможно. Он решил начать взрослеть. И начал посещать туалет только в случае крайней необходимости. Естественно, он и не думал заботиться об этом перед сном. Ни о каком энурезе не было и речи. Ночью он начинал жутко кашлять. Его сонного усаживали на горшок. После этого кашель прекращался. Единственный выход из создавшейся ситуации – держать двери домашнего туалета открытыми. Что мы и сделали.

Я привел этот пример, чтобы показать – рядом с ребенком всегда присутствует идеал, человек, который обладает неизмеримо большими возможностями. Ребенок естественным образом стремится стать таким, но часто он стремится к невозможному. Поскольку он не видит правды. Взрослые "дер-жат свои двери закрытыми". Если они держат их закрытыми и от себя, то они болеют и обучают болеть ребенка. Ребенок видит волевого и решительного человека с больным сердцем. Он не связывает одно с другим, он становится волевым и решительным, учится "преодолевать себя", а больное сердце получает впридачу.

Пример.

Ко мне обратился больной псориазом. Через пять минут работы выяснилось, что первые ощущения, предшествующие поражению кожи, возникали в детстве в отношениях с отцом. Еще через пять минут этот пациент попросил меня перестать работать с ним, а поработать с его сыном, у которого еще нет псориаза, но отношения у них такие же, как у моего клиента с его отцом. Этот человек вполне логично предположил, что стоит ждать продолжения семейной традиции.

В этом примере я взялся за работу с сыном. Я тогда еще верил, что терапевту следует работать с детьми. Теперь я думаю по-другому. Дети намного пластичнее взрослых. Они напоминают пластилин в мешке с камнями, где камни – это взрослые члены семьи. Они в любом случае примут соответствующую форму. Если лечатся родители, – дети лечатся сами собой. Вот почему я сейчас считаю, что работать следует всегда со взрослыми.

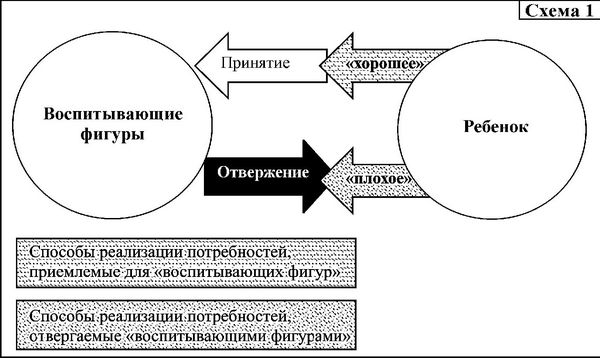

Как происходит возникновение психосоматики в результате травмирующей социализации, показано на следующих схемах.

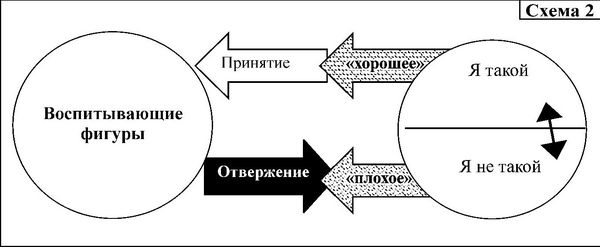

Схема отражает первый этап неадекватной социализации. Те линии поведения, которые по какой-либо причине отвергаются воспитывающими фигурами, блокируются. Однако с этими вариантами поведения связана реализация определенных потребностей. Могут блокироваться: агрессивные проявления – активность, подвижность, гнев; связанные с инстинктом самосохранения – страх, отвращение; связанные с разрядкой и восстановлением гомеостаза – плач, печаль и т. д. В принципе, отвергаться могут любые линии по-ведения (Схема 2).

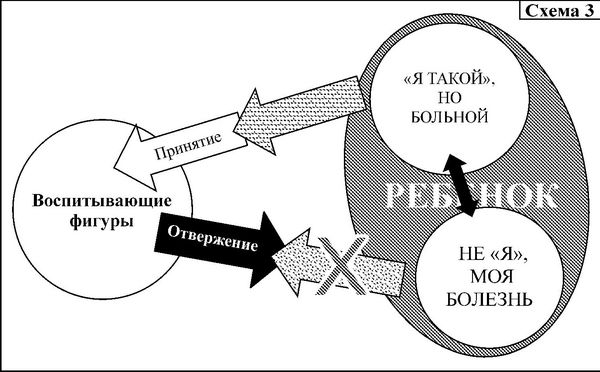

Ребенок начинает отвергать и блокировать свое "неадекватное" поведение. Если ему не удается найти принимаемые его "воспитывающими фигурами" способы реализации его потребностей, его здоровье оказывается под угрозой. Возможно, он выздоровеет в более старшем возрасте во время "подросткового бунта", или позже в результате работы над собой (Схема 3).

Процесс внутриличностной диссоциации победоносно завершен. Различные телесные проявления утрачивают ассоциативную связь с потребностями и переживаниями. И самим пациентом и окружающими они начинают восприниматься как нечто чужеродное – болезнь. Об адекватной реализации потребностей, проявлением, которым является болезнь, не может идти и речи. Парадокс в том, что болезни нет, она существует только в воображении, то, что воспринимается как симптомы – проявление блокированных потребностей.

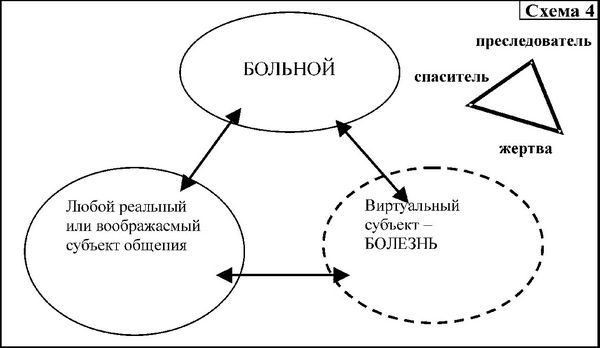

Схема, отражающая формирование драмы треугольника (Схема 4). Болезнь окончательно перестает восприниматься как нечто, связанное с потребностями больного человека. Им самим и окружающими она воспринимается как некое, чаще всего агрессивное существо – роль преследователя. Но болезнь может спасать больного от нежелательных контактов и действий – тогда она – спаситель, и наконец с болезнью борются и стараются ее "победить", в этом случае она – жертва.

2. Адекватная социализация. Есть люди, которым повезло больше. Их родители никогда не использовали экзистенциальное отвержение в качестве инструмента воспитания. Социализация осуществлялась за счет влияния на способы удовлетворения потребностей, а не на сами потребности.

Примеры.

1. Самое простое, что приходит в голову. Когда мой ребенок научился ползать, мы с женой не запрещали ему подползать к краю кровати, мы просто подложили подушку на пол. Конечно, ребенок упал. Он никак не ударился. Только испугался. Но что такое "высокий край", он понял для себя навсегда. Конечно, и в этом случае его целостность была нарушена. Это стресс. Но зато мы, как родители, могли принять, поддержать и успокоить.

2. Мне понравился пример от моего друга. Я увидел, что он не заставляет свою дочь идти садиться за стол вместе со всеми. Он предложил ребенку выбор: или идти кушать сейчас, или оставаться голодной до следующего семейного приема пищи, поскольку у него не будет времени готовить для дочери отдельно. Вот, на мой взгляд, уважительное столкновение потребностей и интересов ребенка с потребностями и интересами взрослого человека.

В большинстве случаев адекватная социализация требует больших затрат времени и сил. Зато она окупается. Простите за меркантильность. Я помню, в Москве одна из радиостанций устроила дебаты в прямом эфире на тему международного терроризма. Был одинокий голос женщины, которая предложила тратить силы и средства не на уничтожение террористов, а на образование и просвещение в странах – источниках терроризма. Еще у христианства были два пути: миссионерство и крестовые походы. Таких же два пути есть и в воспитании детей. Как-то мой друг спросил: "Как себя следует вести с детьми?". Ответ прост: "Обращайся со своими детьми так, как хотелось бы тебе, чтобы с тобой обращались в твоем детстве". Ответ относительно хорош. Люди разные.

Однако нарисуем схему.