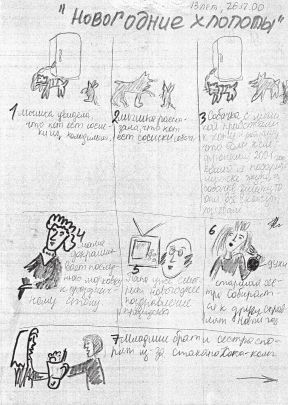

Рис. 6. Рисунки, созданные при выполнении РТС девочкой 13 лет

Умение передавать историю (творческие способности, проявленные в форме и содержании рисунка и сочинении истории) – 5 баллов (рисунок высоко оригинален, выразителен, внесены значительные изменения в стимульные образы, проявлено игровое начало, чувство юмора, ирония). Рисунок отражает характерные особенности так называемого дивергентного мышления – способность порождать новые идеи, предлагать сразу несколько вариантов решения, видеть одно и то же явление с разных сторон, видеть необычное в обычном, устанавливать парадоксальные связи между явлениями. Можно отметить также высокую активность и продуктивность девочки: она создала целую серию рисунков и повествований, активно использовала цвет.

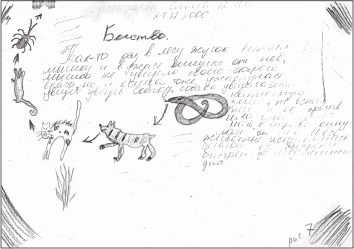

Рисунок, который называется "Бегство" (рисунок 7), сопровождается следующей историей: "Как-то раз в лесу жучок встретил мышку и в ужасе кинулся от нее, мышка же увидела своего старого врага, но и кошка тоже ужаснулась, увидев собаку, собака увидела симпатичную змею, но вспомнив, о чем ее предупреждала в свое время мать, в страхе кинулась от нее. И все животные, испугавшись, бегают все быстрее и быстрее до сегодняшнего дня".

Рис. 7. Рисунок, созданный при выполнении РТС девочкой 12 лет

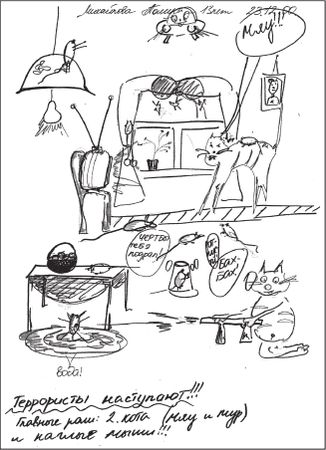

Рис. 8. Рисунок, созданный при выполнении РТС девочкой 13 лет

Умение передавать историю (творческие способности, проявленные в форме и содержании рисунка и сочинении истории) – 5 баллов (рисунок высоко оригинален, выразителен, внесены значительные изменения в стимульные образы, проявлено игровое начало, чувство юмора, содержится скрытый смысл).

Рисунок 8 называется "Террористы наступают". Автор, по-видимому, воспринимает его как сценку из мультфильма. Главные роли исполняют два кота (Мяу и Мур), они воюют с наглыми мышами.

Умение передавать историю (творческие способности, проявленные в форме и содержании рисунка и сочинении истории) – 5 баллов (рисунок высоко оригинален, выразителен, внесены значительные изменения в стимульные образы, проявлено игровое начало, чувство юмора).

Глава 7

Арт-терапевтический тренинг творческой коммуникации

При разработке тренинга творческой коммуникации понятие творческой коммуникации было использовано нами в качестве рабочего термина, позволяющего лучше очертить круг проявлений индивидуальной и групповой деятельности, характерных для некоторых вариантов арт-терапевтической работы. Мы понимаем творческую коммуникацию как особого рода деятельность, реализуемую в определенном социальном контексте (в частности, в контексте интерактивной арт-терапевтической группы). Основным содержанием творческой коммуникации выступает более свободное, чем в большинстве повседневных ситуаций, общение людей, осуществляемое посредством различных модальностей или форм творческого самовыражения и сопровождающееся получением нового опыта и его рефлексией.

К важнейшим предпосылкам, или условиям творческой коммуникации мы относим:

• использование широкого набора различных модальностей или форм творческого самовыражения, включая изобразительную деятельность, музыку, сценическую игру, литературное творчество, выразительные движения и танец (что позволяет сделать общение более динамичным, спонтанным и многосторонним, затрагивающим разные аспекты и уровни личного опыта участников);

• психологическую безопасность пространства, в котором происходит процесс творческой коммуникации и достаточный уровень взаимного доверия участников;

• наличие рефлексивной составляющей в форме таких видов деятельности участников тренинга, которые обеспечивают анализ и когнитивную интеграцию полученного опыта (рефлексивные описания и дневники самонаблюдений, групповая обратная связь и др.).

Помимо раскрытия творческого потенциала личности и формирования творческой индивидуальности (понимаемой как способность личности к осознанию и развитию своей уникальности, самостоятельным творческим актам, активной созидательной позиции в отношении к себе и миру), данный тренинг позволяет решать и некоторые иные задачи: улучшение качества общения субъекта с окружающими его людьми, приносящее ему большее удовлетворение от межличностных контактов; развитие межличностной компетентности – умения понимать и принимать окружающих и вступать сними в конструктивное взаимодействие; укрепление и осознание связи между различными аспектами психического опыта и системы отношений; укрепление "Я"; интеграция эмоциональных, познавательных и поведенческих компонентов личности; развитие спонтанности и способности экспериментировать с новыми формами опыта; развитие самостоятельности и способности к принятию ответственности за свои действия; совершенствование механизмов копинга – умения справляться со сложными жизненными ситуациями; коррекция поведенческих и эмоциональных нарушений и т. д.

В основе тренинга творческой коммуникации лежит модель групповой интерактивной арт-терапии (Копытин, 2003; Waller, 1993) с акцентом на применении мультимодальных арт-терапевтических техник. Мы убеждены в том, что успешное решение вышеперечисленных задач возможно именно в группе. Именно в группе формируются и совершенствуются те формы высокодинамичной творческой коммуникации, которые позволяют поддержать либо, наоборот, компенсировать индивидуальные проявления участников. Интерактивная арт-терапевтическая группа выступает как особая система отношений, заряженная творческой энергией. Поэтому при обосновании модели тренинга творческой коммуникации мы также используем представления системного подхода.

7.1. Программа арт-терапевтического тренинга творческой коммуникации

Структура занятий. Каждое занятие продолжается два часа и состоит из вводной части (обозначения ведущим группы темы занятия и краткого ее обсуждения с участниками, а также разминки или "разогрева"), основной части, включающей, как правило, выполнение одного упражнения с последующим обсуждением процесса работы и его результатов, и заключительной части.

Первое занятие

Вводная часть данного занятия более продолжительна, чем обычно (45 минут). Ведущий знакомит участников с целью и задачами тренинга, принципами работы группы (добровольность участия, постоянство состава, ориентация на чувства, возникающие в контексте "здесь и теперь", конфиденциальность, ответственность, активность, открытое выражение чувств). Ведущий также предлагает несколько определений творчества (креативности) и приводит примеры творческих занятий, в том числе, стремясь показать, что творческие элементы могут присутствовать в любой деятельности человека. Затем он предлагает каждому участнику кратко представить себя группе, сказать, считает ли он себя творческим человеком, какие творческие проявления ему присущи.

Упражнение "Рисование каракулей"

Задачи: снятие напряжения, ослабление излишнего сознательного контроля, который может препятствовать спонтанности и творческим проявлениям, активизация воображения, запуск внутригруппового взаимодействия.

Материалы: Бумага, восковые мелки или масляная пастель.

Продолжительность: 40–50 минут.

Ведущий предлагает участникам группы, взяв бумагу и мелок любого цвета, закрыть глаза и в течение нескольких минут (ведущий может задать определенное время, например, одну или две минуты) хаотично, стремясь не контролировать движения руки сознанием, водить мелком по бумаге. В нужный момент ведущий просит участников открыть глаза и, рассматривая полученные каракули, постараться найти в них какой-либо образ или несколько образов. Затем участники могут прорисовать эти образы, добавляя к каракулям новые детали или усиливая уже имеющиеся в каракулях элементы. При этом они могут пользоваться мелками любого цвета.

После завершения изобразительной работы происходит представление рисунков в круге с краткими авторскими комментариями (кто что увидел и почувствовал). Участники могут при этом говорить о том, какие чувства и ассоциации вызывают у них рисунки друг друга.

Ведущий может кратко прокомментировать процесс и результаты работы.

Заключительное упражнение "Танец в круге"

Задачи: Формирование групповой сплоченности, завершение занятия в форме ритуала.

Продолжительность: 20–25 минут.

Участники становятся в круг и берутся за руки. Звучит музыка (танцевальная, с этническим колоритом, предпочтительнее – в умеренном темпе или медленная) и, следуя ее ритму, участники размыкают руки и начинают спонтанно двигаться – сначала стоя на месте и используя лишь некоторые части тела (например, руки), а затем – медленно перемещаясь по кругу и задействуя по возможности все части тела. Каждый может привносить в общий танец свои элементы.

После танца, оставаясь в круге, участники кратко делятся своими впечатлениями от занятия и прощаются друг с другом.