Всемирной торговой организации ограничивает возможности введения странами-участницами протекционистских мер друг против друга, что способствует защите отечественных производителей и потребителей. Эти и другие элементы, составляющие "вторую линию обороны", также необходимо вводить или укреплять.

Переходный период в посткоммунистических странах: некоторые уроки

1 Введение

"Переходным" обычно называют период частичного или полного изменения институциональной системы страны, т. е. набора ее внутренних институтов и механизмов человеческого взаимодействия, к которым относятся, в частности, рыночная (или плановая) экономика и выборы.

Институциональная система по определению включает в себя, среди прочего, политическую и экономическую системы (подробнее об этом см.: Balcerowicz 1995b). Таким образом, можно выделить "политический" и "экономический" переход ("политические" и "экономические" преобразования). В большинстве стран Центральной и Восточной Европы, а также в большинстве постсоветских стран преобразования в обеих сферах имеют четкую направленность. Политические преобразования направлены на изменение роли и структуры государства, а также его демократизацию.

...

Я искренне благодарен совету Фонда Уинкота за приглашение выступить с Уинкотовской лекцией в 2001 году. Особо хотел бы поблагодарить председателя совета сэра Джеффри Оуэна. Текст, следующий ниже, основан на моей лекции, однако существенно дополнен за счет на сегодняшний день уже весьма значительного массива литературы по проблемам посткоммунистического переходного периода. Учитывая ограниченность объема настоящей статьи, мне пришлось подходить к этой гигантской теме весьма выборочно и сосредоточиться на ее наиболее общих и, надеюсь, фундаментальных аспектах. Моя жена, Эва Бальцерович, сделала весьма полезные замечания к первому варианту этой работы. Я благодарен также Ремигушу Наврату за помощь в составлении обзора эмпирической литературы по проблемам перехода к рыночной экономике в посткоммунистических государствах и Малгожате Клоц-Конколович за участие в редактировании текста.

Впервые: BalcerowiczL. Post-CommunistTransition: Some Lessons: Thirty-first Wincott lecture, 8 october 2001. London: The Institute of Economic Affairs, 2002.

Под экономическими преобразованиями подразумевается переход от социалистической экономики (особой разновидности нерыночной системы) к рынку, сопровождающийся увеличением доли частного сектора в народном хозяйстве. Кроме того, в переходный период при необходимости осуществляется макроэкономическая стабилизация. Если к моменту преобразований в стране наблюдается серьезный макроэкономический дисбаланс, подобная стабилизация требует, по крайней мере в долгосрочной перспективе, проведения институциональных (структурных) реформ в промышленном секторе и в сфере государственных финансов.

Посткоммунистический переходный период в Европе и постсоветских странах, несомненно, стоит в одном ряду с другими важнейшими преобразованиями новой и новейшей истории. Его начало и основные события, особенно на первом этапе, были совершенной неожиданностью. Никто не мог предугадать, что КПСС будет распущена собственным генеральным секретарем, а президенты России, Украины и Беларуси мирным путем "упразднят" СССР. Среди других сюрпризов следует назвать объединение Германии и распад Чехословакии. Все это подтверждает общий тезис о том, что радикальные изменения в истории чаще всего отличаются непредсказуемостью.

В общем и целом посткоммунистический переход, на мой взгляд, представляет собой весьма позитивный процесс. Это осознаешь, сравнив изменения в благосостоянии людей в странах, различающихся по масштабам проведенных реформ. Следует также учитывать, что отсутствие таких преобразований обернулось бы не консервацией положения, сложившегося в 1989 или 1991 году, а его неизбежным постепенным ухудшением. Самым наглядным примером в этом смысле является ситуация в Беларуси при Александре Лукашенко.

Недовольство, которое реформы вызывают в обществе, не может служить критерием оценки посткоммунистических преобразований и уж тем более поводом для их осуждения. Как я собираюсь показать в настоящей статье, даже самые успешные экономические реформы неизбежно вызывают значительное недовольство, однако половинчатость реформ или их отсутствие рано или поздно обернутся еще большим разочарованием и отчаянием в обществе. Кроме того, многие зачастую винят "реформы" в социальных проблемах, возникающих как раз из-за их отсутствия. Хорошим примером в этом отношении служит рост безработицы, порождаемый негибкостью рынка труда. Многие представители интеллигенции и простые люди ассоциируют все, что происходило после крушения коммунизма, с "переходом к рынку". Из-за подобного ошибочного взгляда ответственность за самые серьезные проблемы, вызванные блокировкой реформ, возлагается на сами реформы.

Посткоммунистические преобразования – тема огромная и многоплановая. Ее анализ в рамках настоящей работы по понятным причинам носит весьма выборочный характер. В главе 2 эти преобразования рассматриваются в сравнительно-исторической перспективе. В главе 3 дается краткое описание коммунистической институциональной системы. Главная тема главы 4-различия в экономических результатах, достигнутых посткоммунистическими государствами, а также связь этих различий со стартовыми экономическими условиями и масштабом структурных реформ. В главе 5 приводится ряд наблюдений относительно политэкономических особенностей посткоммунистического переходного периода.

2 Посткоммунистические преобразования в сравнительно-исторической перспективе

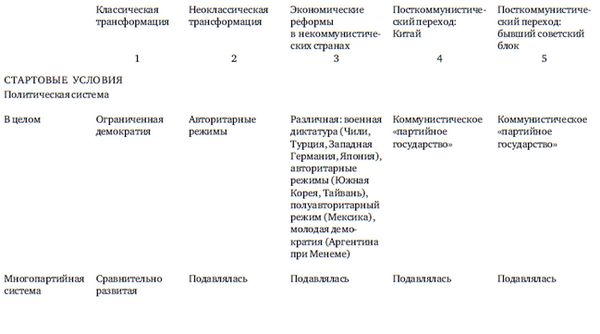

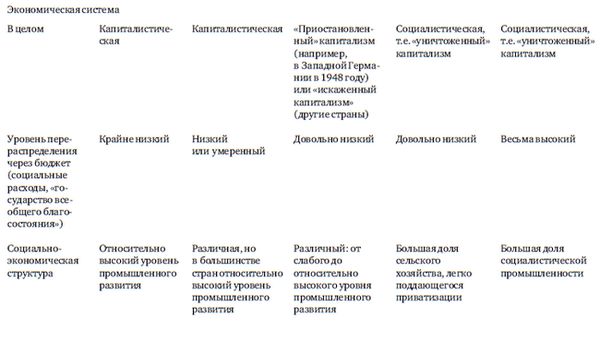

Посткоммунистический переходный период в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ имеет ряд важных специфических характеристик: это становится очевидно при его сравнении с другими аналогичными преобразованиями [20] . Речь идет о: 1) "классическом" переходе, т. е. распространении демократии в развитых капиталистических странах в 1860–1920 годах; 2) "неоклассическом" переходе – демократизации капиталистических – в основе – стран после Второй мировой войны (Германии, Италии и Японии в 1940-х годах, Испании и Португалии – в 1970-х, некоторых латиноамериканских государств – в 1970-1980-х годах, Южной Кореи и Тайваня – в 1980-х); 3) рыночных реформах в некоммунистических странах (Западной Германии и других странах Запада после Второй мировой войны, Южной Корее и Тайване в начале 1960-х, Чили в 1970-х, Турции и Мексике в 1980-х, Аргентине в 1990-х); и 4) пост-коммунистическом переходе в Азии (в Китае начиная с 1970-х и Вьетнаме начиная с конца 1980-х). Естественно, в рамках каждой из выделенных категорий, особенно первых двух, наблюдаются значительные вариации. Однако в данном случае мы оставим их без внимания и сосредоточимся на фундаментальных различиях между соответствующими категориями преобразований, а не внутри каждой из них.

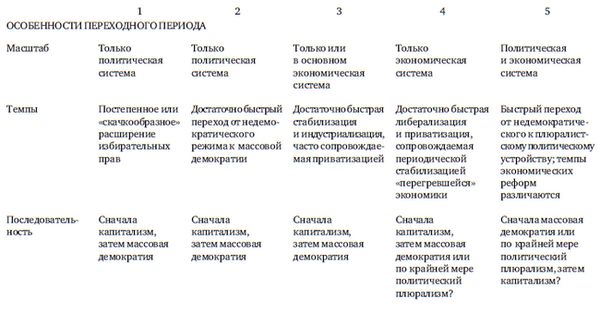

Как видно из таблицы 1, посткоммунистические преобразования в постсоветских странах имеют ряд отличительных особенностей.

Во-первых, масштаб реформ был исключительно широк. Перемены затронули как политическую, так и экономическую систему и к тому же усиливались изменениями в социальной структуре общества. Все эти внутренние изменения в соответствующих странах были вызваны и проходили в рамках распада советской империи. Большинство постсоветских государств столкнулось с дополнительными проблемами переходного периода, связанными с определением их территориальных, а также социокультурных границ и строительством институционального аппарата.

В большинстве других случаев радикальных преобразований внимание сосредоточивалось либо на политической системе (а экономическая оставалась практически без изменений), либо на экономике, не затрагивая политического режима (как правило, недемократического). Беспрецедентность масштаба перемен в странах бывшего советского блока оборачивалась, среди прочего, чрезвычайной информационной перегрузкой для политического руководства. Допускались ошибки и затяжка реформ, чему не следует удивляться, особенно если учесть, что государственный аппарат, с которым приходилось работать политическому руководству, был в основном унаследован от старого режима. Массовые кадровые перестановки стали возможны лишь в бывшей Г ДР после объединения Германии; для других посткоммунистических государств этот путь, по понятным причинам, был закрыт.

Во-вторых, хотя изменения в политической и экономической системе повсюду начались примерно в одно и то же время, говорить о синхронности преобразований в посткоммунистической Европе было бы неверно. Приватизация в условиях огосударствления экономики занимает больше времени, чем организация свободных выборов и создание политических партий хотя бы в зачаточной форме. С учетом примерно одновременного начал а политических и экономических реформ, подобное несовпадение в их темпах порождает новую последовательность событий : массовая демократия (или по крайней мере политический плюрализм, т. е. определенная степень законодательно зафиксированной соревновательности в политической жизни) формируется первой, а капитализм идет следом за ней.

Таблица 1. Основные параметры преобразований