Концептуальные структуры могут быть описаны посредством категориальных признаков пространства. Концептуальные метафоры, относящиеся к пространственным, чрезвычайно разнообразны. Они позволяют описывать проявления ума через признаки вместилища (быть в мыслях / уме), хранилища (хранить / сохранять в уме; держать в думках кого прост.), тайника (таить в уме / мыслях), контейнера (заронить в ум / разум мысль).

Ментальные концепты объективируются при помощи признаков времени (вечные мысли / идеи).

Схема 19

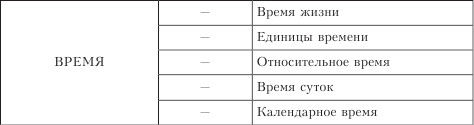

Темпоральный код, который используется для описания концептов внутреннего мира, можно объединить в несколько групп. Первую группу формируют признаки времени жизни (вечные думы), вторую – признаки единиц времени (мгновенная мысль; минутное размышление; дни / месяцы / годы умственной работы; И, не тронув автомата даже, прочёл тот мысль эту секундную, смертной пеленой зашлись глаза, заходил кадык… Кондратьев. Сашка), третью – признаки относительного времени (минувшие / прошлые / новые мысли; сиюминутные мысли), четвёртую – признаки времени суток (на уме светло / темно; заря ума / мысли; сумрачные мысли), пятую – календарное время (весенние / осенние думы) и т. д.

Схема 20

Духовный код культуры проявляет систему ценностей народа, этические нормы, оценку (хорошая / плохая мысль; правильная / неправильная мысль; полезные / вредные мысли). Ценностные признаки выражают понятие значимости ментальных проявлений (оценить ум по достоинству; ценить чей ум / чью идею; дать высокую оценку мысли / идеи кого; недооценить / переоценить чью мысль / идею). Эти признаки репрезентируются посредством разных типов признаков – собственно оценки (оценить чей ум / чьи мысли / идеи) и признаков эквивалентов стоимости – денег и драгоценностей (драгоценный ум; ценные мысли / идеи; обесценить чьи мысли / идеи; золотая мысль; грани ума).

Духовный код культуры прослеживается в группе эстетических признаков: изящество (изящество мысли), красота (красота ума; красивая мысль), гармония (гармония ума), тонкость (тонкость мыслей; В заключение его царское величество дипломатично выразило весьма тонкую мысль… Булгаков. Багровый остров). Этот код дополняется признаками украшений (жемчужина мысли; огранить чью мысль; блеск ума).

Схема 21

Указанные признаки могут использоваться для описания не только концептов внутреннего мира, но и мира внешнего. Так, человек, тело и различные соматические явления предстают в языке через такие же концептуальные метафоры (вещественный код - кристально-чистый / стальной / железный человек; пищевой код - поедом ест кто кого; пережевывать прост. "повторять одно и то же"; растительный код: плод "ребёнок внутри утробы", стихийный код: не человек, а огонь / вихрь / ураган; толпа затопила помещение / растекалась по площади; зооморфный код: лететь на свидание; супруги "те, кто идёт по дороге жизни в одной упряжке"; крыльями взметнулись руки; крылья носа; предметный код: кукловод; манипулировать людьми и т. д.).

Концепт – это способный быть означенным в языке образ, представление о мире или его фрагменте. Создание тех или иных образов и представлений имеет свои законы. Соотнесение различных явлений создаёт ассоциативные ряды, которые группируются и конструируют концепт. Концептуальная структура представляет собой развитие человеческого опыта по разным путям освоения мира:

1) дуальность мышления представлена в виде нескольких антиномий:

а) "живое – неживое", где к "живому" в русской языковой картине мира относятся растения, животные, человек, Бог; к неживому относятся стихии, вещества, продукты, предметы;

б) "человеческое – нечеловеческое";

в) "природное (натуральное) – созданное (Богом / человеком)";

г) "ценное – неценное";

д) "контролируемое – неконтролируемое";

е) "внутреннее – внешнее";

2) системное познание мира, где каждый элемент системы обозначает определенный участок человеческого опыта, осознанный и сохраненный в виде устойчивых компонентов сознания, которые, закрепляясь за соответствующими языковыми знаками, переносят эту часть опыта в другие области познаваемого;

3) консервативность структур знания, сохранивших архаичные классификации мира в виде устойчивых выражений, буквальное значение которых не осознаваемо современными носителями языка (например, тело человека - прах от праха (библейская метафора) – есть почва для посева доброго и дурного; метонимически концепты телесных составляющих переносят этот признак в свои структуры: посеять мысль в уме; заронить зерно мысли в сознание / ум).

Вопросы и задания

1. В чем заключается содержание терминов культура?

2. Дайте определение термина код культуры.

3. Назовите основные коды культуры. В чем заключается содержание системы кодов и субкодов культуры?

4. В чем состоит процесс категоризации?

5. Объясните, что такое изоморфизм культурных кодов.

6. Что такое донорская и реципиентная зоны метафорического переноса? Приведите примеры.

7. Приведите примеры концептуализации фрагментов мира посредством признаков неживой природы.

8. Приведите примеры концептуализации фрагментов мира посредством признаков живой природы.

Основная литература

1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. – М.: Наука, 1988.

2. Гура А.В. Символика животных в славянских народных традициях. – М.: Индрик, 1997.

3. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: Перемена, 2002.

4. Камалова А.А. Семантические типы предикатов состояния в системном и функциональном аспектах. – Архангельск: Поморский гос. ун-т, 1998.

5. Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека. – СПб.: Филол. фак-т СПбГУ, 2000 (Серия "Филология и культура").

6. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. – М.: ЧеРо, 2003.

7. Кошарная С.А. Миф и язык: опыт лингвокультурологической реконструкции русской мифологической картины мира. – Белгород, 2002.

8. Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца XX века / под ред. Ю.С. Степанова. – М.: Российский гос. ун-т, 1995. – С. 149–238.

9. Лагута О.Н. Метафорология: теоретические аспекты. – Новосибирск: НГУ, 2003. – Ч. I.; Ч. II.

10. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон // Теория метафоры / под ред. Н.Д. Арутюновой, М.А. Журинской. – М.: Прогресс, 1990. – С. 387–416.

11. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Academia, 2001.

12. Пименова М.В. Особенности репрезентации концепта чувство в русской языковой картине мира // Мир человека и мир языка: коллективная монография. – Кемерово: Графика, 2003. – С. 58-120 (Серия "Концептуальные исследования". Вып. 2).

13. Пименова М.В. Коды культуры и принципы концептуализации мира // Studia linguistica cognitive. Вып. 1. Язык и познание: Методологические проблемы и перспективы. – М.: Гнозис, 2006. – С. 172–187.

14. Пименова М.В. "Ландшафт" русской души // Грани русистики: филологические этюды: сб. статей, посвященный 70-летию проф. В.В. Колесова. – СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2006. – С. 121–128.

15. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Языки русской культуры, 1996.

16. Фрумкина Р.М. Психолингвистика. – М.: Academia, 2001.

17. Ченки А. Семантика в когнитивной лингвистике // Фундаментальные направления современной американской лингвистики. – М.: МГУ, 1997. – С. 340–369.

18. Чудинов А.П. Национальная ментальность и соответствующие ей метафорические модели // Ethnohermeneutik und Antropologie / Hrsg. von E.A. Pimenov, M.V. Pimenova. – Landau: Verlag Empirische Pädagogik, 2004. – S. 19–30 (Reihe "Ethnohermeneutik und Ethnorhetorik". Band 10).

19. Шенделева Е.А. Ролевая организация образной лексики и фразеологии // Фразеология в контексте культуры. – М., 1999. – С. 74–79.

20. Cassirer E. Die Philosophie der Symbolischen Formen / E. Cassirer. – Berlin, 1923–1929. – Bd. 1–3.

21. Lakoff G. The Contemporary Theory of Metaphor // Metaphor and Thought / Ortony A. (ed.). – Cambridge, 1993.