В пособиях для журналистов большое внимание обычно уделяется употреблению объектно-пассивной модификации. Автор текста должен отдавать себе отчет в том, ставит ли он в центр повествования объект действия или передает его динамику. "Конечно, если преступник был задержан нарядом милиции или был осужден, это вполне уместно в отношении преступника, на которого пало справедливое возмездие. Но наряд милиции задержал преступника по горячим следам или суд присяжных осудил преступника на максимальный срок – гораздо больше говорят о милиции и о суде, которые хорошо выполнили свою работу. Другой пример – фразы был оправдан судом присяжных и суд присяжных оправдал. Эти фразы не идентичны в смысловом отношении и говорят про разные аспекты события в зависимости от контекста" [Самарцев 2009: 460].

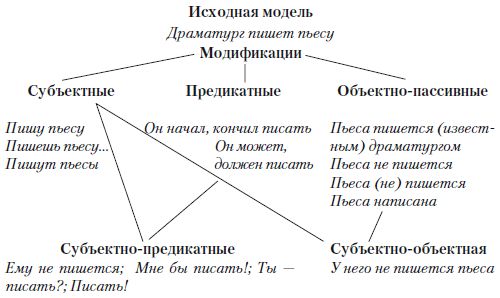

Впрочем, "про разные аспекты события" говорят и другие приведенные модификации исходной лично-глагольной модели, возможные в русском языке и, соответственно, имеющиеся в распоряжении у автора. Правда, не все они одинаково уместны в публицистическом тексте. Например, объектно-пассивная модификация несет на себе печать официально-делового стиля, с его стремлением к "устранению активного субъекта", субъектные модификации типа Пишу пьесу, Пишешь пьесу или субъектно-предикатные типа Ему не пишется, Мне бы писать! характерны для разговорной речи, их употребление придает тексту "живость", переходящую в фамильярность. Таким образом, языковые единицы могут иметь различную стилистическую окраску, дифференцироваться по функциональным стилям.

6.3. Понятие функционального стиля

Фрагмент словаря

В.Я. Мурот. Функциональный стиль

"функциональный стиль (Ф. с) – разновидность литературного языка, в которой язык выступает в той или иной социально значимой сфере общественно-речевой практики людей и особенности которой обусловлены особенностями общения в данной сфере. Наличие Ф.с. связывают также с различием функций, выполняемых языком. Ф.с. – категория социальная и историческая, зависящая от исторически изменяющихся социально-культурных условий использования языка. Системы Ф.с. различны в различных языках и в разные эпохи существования одного языка.

Ф.с. реализуется в устной и письменной формах и имеет особенности в лексике, фразеологии, словообразовании, морфологии, синтаксисе, фонетике, в использовании эмоционально-оценочных и экспрессивно-образных средств, в наличии своей системы клишированных средств. Различен в Ф.с. удельный вес стилистически нейтральных средств выражения.

Существует регулярная воспроизводимость, предсказуемость употребления определенных языковых явлений для каждого Ф.с." [Мурот 1990: 567].

В соответствии с определением, приведенным в монографии "Функциональные типы русской речи", функциональные стили – это "исторически сложившиеся в данное время в данном языковом коллективе разновидности единого литературного языка, представляющие собой относительно замкнутые системы языковых средств, регулярно функционирующие в различных сферах общественной деятельности" [Кожин, Крылова, Одинцов 1982: 69].

Фрагмент книги

Т.В. Матвеева. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий

"функциональная стилистика имеет целью выявить типовые разновидности литературного языка в соответствии с типовыми разновидностями экстралингвистических факторов в их комплексе. При этом для функционально-стилевого подхода характерно абстрагирование от текста как отдельного структурно-содержательного единства, как речевого произведения. Группа или все множество существующих однотипных текстов условно принимается за один текст, что вполне правомерно, так как стилистов интересует языковое отражение совокупности экстралингвистических условий в целом. Этот совокупный текст, "текст целой речи", связанный с определенной сферой деятельности, интерпретируется в аспекте уровневой концепции языка или со стороны отражения типовой экстралингвистической ситуации в целом. Термина "текст" специалисты по функциональной стилистике нередко избегают, например: "Понятие стиля есть результат абстрагирующего обобщения на базе речевых данностей, отбираемых по принципиальному сходству на основе опыта и интуиции" (курсив мой. – Т. М.)" [Матвеева 1990: 5–6].

Фрагмент книги

А.Н. Кожин, О.А. Крылова, В.В. Одинцов. Функциональные типы русской речи

"Не подлежит сомнению истина, что литературный язык – феномен функционально-речевой дифференциации, что это – совокупность стилистически отмеченных типов русской речи. Более того, стилевая дифференциация литературного языка – следствие функционально-речевой дифференциации средств общения на разных этапах истории общества. Взаимодействие литературно-книжной речи с речью народно-разговорной определяло контуры стилей и характер их соотношения на каждом этапе развития национального языка, поэтому стили языка следует рассматривать как явление, исторически обусловленное и исторически изменчивое" [Кожин, Крылова, Одинцов 1982:218].

Итак, литературный язык предстает как совокупность текстов (т. е. материальных фиксаций дискурсов), реализующих пять основных функциональных стилей (в настоящее время говорят также о формировании религиозного стиля – при этом имеется в виду не освященный традицией текст молитвы, а относительно свободное речевое общение священника и прихожан; см., например, [Крысин 1996; Шмелев 1999]). Публицистический стиль – один среди прочих, существующий наряду с прочими. Необходимо подчеркнуть, что понятия литературный язык и язык художественной литературы – не одно и то же. "Литературный язык охватывает <…> и языковые реализации в области публицистики, науки, государственного управления, а также язык устных выступлений и определенный тип разговорной речи (устная форма Л.я.)" [Гухман 1990: 271].

Напомним, что литературным языком признается лишь часть национального языка; в национальный язык входят также территориальные диалекты, жаргоны (социальные диалекты) и просторечие – язык необразованного городского населения. В отечественной лингвистике сложилась и иная традиция классификации литературного языка. В частности, К.Ф. Седов, наследуя эту традицию, указывает на существование двух видов литературного языка: кодифицированного литературного языка, которому свойственна дифференциация на функциональные стили, и разговорной речи, для которой членение на функциональные стили не значимо.

Фрагмент книги

К.Ф. Седов. Дискурс и личность: эволюция коммуникативной компетенции

"Для разговорной речи гораздо важнее дифференциация на речевые жанры, отражающие типические ситуации социально значимого взаимодействия членов социума. <…> Жанры речи присутствуют в сознании языковой личности в виде фреймов, влияющих на процесс разворачивания мысли в слово. При этом формирование дискурса уже на стадии внутреннего планирования использует модель порождения речи, которая соответствует конкретной ситуации общения и которая диктуется жанровым фреймом. Дискурсивное мышление, обслуживающее задачи создания многообразных речевых произведений, имеет принципиально жанровый характер" [Седов 2004: 59, 70].

Дифференциация литературного языка влияет на построение любого дискурса. Так, автору публицистического текста часто советуют писать "простым языком", "как если бы он обращался к конкретному человеку, у которого есть собственное имя и собственное лицо и который автору хорошо знаком" [Самарцев 2009: 392]. Однако "простота языка" публицистического текста и "знакомство" его автора и его адресата – это не то же самое, что "простота" разговорной речи и знакомство друг с другом участников неофициальной коммуникации, в которой используется разговорная речь. Продемонстрируем это на примере эксперимента. Студентам отделения журналистики было предложено создать текст в публицистическом стиле о событии, отраженном в разговорном повествовании (разговорном нарративе). Приведем этот первичный "устный текст" из книги И.Н. Борисовой "Русский разговорный диалог: структура и динамика", представляющий собой фрагмент обширного застольного полилога (И., О., Г. и В. в гостях у А. и Н.; Н. и Г. давно знакомы, учились вместе; О. и А. – компаньоны по бизнесу, дружат семьями).

И. – А Наталья тут как-то тоже шуганула//