Всего за 49.9 руб. Купить полную версию

Читатель поймет, что не существует сакрального искусства, не зависимого от того или иного аспекта метафизики. По своей природе метафизическая наука беспредельна, подобно своему предмету, который бесконечен, – так что невозможно будет определить все взаимоотношения, которые связывают воедино различные метафизические доктрины. Поэтому лучше всего будет отослать читателя к другим книгам, представляющим, так сказать, известные предпосылки, на которых основана эта работа. Книги, о которых идет речь, открывают доступ к сущности традиционных учений Востока и средневекового Запада, написанные языком, который может понять современный европеец. В этой связи прежде всего следует назвать работы Рене Генона, Фритьофа Шуона и Ананды Кумарасвами. Кроме того, труды, рассматривающие сакральное искусство отдельных традиций: книгу Стеллы Крамриш об индуистском храме, исследования Дайсэцу Тейтаро Судзуки о дзэн-буддизме и книгу Юджина Херригеля (Бундаку Хакуши) о рыцарском искусстве стрельбы из лука в дзэне. Другие работы будут упомянуты в соответствующем месте, по мере необходимости будут процитированы традиционные источники.

Глава I

Генезис индуистского храма

I

Среди оседлых народов сакральное искусство – это, по преимуществу, сооружение святилища, в котором Божественный Дух, незримо присутствующий во Вселенной, будет "обитать" непосредственно и как бы "лично". По религиозным представлениям, святилище всегда расположено в центре мира, именно это и делает его святилищем, sacratum’ом, в подлинном смысле слова: в таком месте человек защищен от неопределенности пространства и времени, поскольку Бог является человеку "здесь" и "сейчас". Это находит выражение в плане храма; выделение основных направлений координирует пространство по отношению к его центру. Такой план является синтезом мира: все то, что существует во Вселенной в непрерывном движении, сакральная архитектура переносит в постоянную форму. В космосе время превалирует над пространством; в конструкции храма время как бы преобразуется в пространство: великие ритмы видимого космоса, символизирующие основные аспекты бытия, разобщенные и рассеянные в результате становления, вновь собираются и закрепляются в геометрии здания. Таким образом, благодаря своей упорядоченной и неизменной форме храм представляет завершение мира, его вневременный аспект или конечное состояние, где все предметы покоятся в равновесии, предшествующем их растворению в безраздельном единстве Бытия. Святилище служит прообразом конечного преображения мира – преображения, символизируемого в христианстве Небесным Иерусалимом, – и только поэтому оно исполнено Божественного Покоя Шехина – на иврите, шанти – на санскрите).

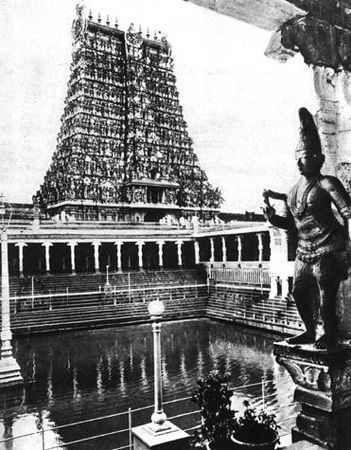

Рис. 1. Храм в Мадураи

Подобным же образом Божественный Покой нисходит в душу, все способности или все содержание которой – аналогично свойствам и предметам в мире – покоятся в равновесии, простом и глубоком, сравнимом в своем качественном единстве с гармоничной формой святилища.

Сооружение святилища, как и сотворение души, имеет также и жертвенный аспект. Силы души должны удалиться от мира, если душа призвана стать вместилищем Благодати, и подобно этому материалы для строительства храма должны быть полностью изъяты из использования в миру и пожертвованы Божеству. Мы увидим, что эта жертва необходима как возмещение за изначальную божественную жертву". Во всяком жертвоприношении жертвуемая субстанция подвергается качественному преобразованию, в том смысле, что ее существование уподобляется божественному образцу. Это не менее очевидно в создании святилища; хорошо известный пример тому – возведение Соломоном храма в Иерусалиме в соответствии с планом, открытым Давиду.

Образ завершения мира символизируется прямоугольной формой храма, в противопоставление круглой форме мира, управляемого космическим движением. В то время как сферичность неба неопределенна и не доступна никакому измерению, прямоугольная или кубическая форма священного здания выражает определенный и неизменный закон. Вот почему всю сакральную архитектуру, к какой бы традиции она ни относилась, можно рассматривать как развитие основной темы превращения круга в квадрат. В возникновении индуистского храма развитие этой темы, со всем богатством ее метафизического и духовного содержания, прослеживается особенно ясно.