Всего за 69.9 руб. Купить полную версию

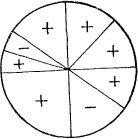

Ну вот, а дальше надо выбирать. Делается это так: берете в руки энциклопедию или какой-нибудь достаточно подробный справочник типа популярного у нас "Страны мира" и внимательно ищете там сведения об интересующем вас языке. Затем напротив каждого сектора нашей диаграммы ставите знак +, если данный признак есть, и знак −, если им можно пренебречь, и потом складываете те проценты, против которых стоит плюс. Представим себе для большей наглядности какой-нибудь реальный случай. Вот, к примеру, мой знакомый, учащийся строительного техникума. Съездив на экскурсию в Таллинн, он заинтересовался эстонским языком и вернулся в Ленинград с самоучителем. Перед тем как сесть за занятия, он спросил меня, насколько значим этот язык в современном мире. Вместо ответа я предложил ему построить диаграмму. Вот как мы рассуждали.

Если начинать с левого нижнего угла, то Эстония – самая маленькая из союзных республик. Однако в рамках так называемой уральской семьи языков у эстонского есть много родственников, с которыми – например, финским и карельским – взаимопонимание не встречает сложностей. С учетом этого ставим здесь плюс.

Что касается торгово-промышленного статуса, то при близости Эстонии к Ленинграду у нас наладились деловые связи. Обычны поездки специалистов, обмен опытом. Другими словами, знание эстонского языка тут тоже нелишне. В общем, смело ставим два плюса.

Переходим к культуре. Она в Эстонии достаточно высока. Вспомним хотя бы о театре "Ванемуйне" в Тарту или о таллиннском старом городе. И все это в пределах 6–8 часов езды на автобусе. Так что и здесь плюс.

Что же касается трудности языка, то при всем добром отношении к эстонскому нужно поставить минус. Дело в том, что если для русского языка большинство языков прибалтийских народов – родственники: скажем, польский – близкий, латышский и литовский – подальше, а шведский – дальний родственник, то эстонский представляет совершенно другую структуру, и, к сожалению, изучение его требует от носителя русского языка большого труда… Ну а политический вес определен тем, что эстонский – язык союзной республики, со всеми вытекающими отсюда последствиями (ставим плюс).

Остается нижний правый угол. Научный статус языка в целом ряде отраслей весьма высок, и строительство традиционно в них входит – снова плюс. Что же касается распространения, то родственники эстонского языка – коми, удмуртский, марийский и другие – занимают очень компактную, небольшую территорию: они не так разбросаны, как, скажем, тюркские языки. Ставим минус.

Теперь можно сделать вывод. На плюсы у нас пришлось 79% – то есть в пользу того, что за язык стоит приняться, говорят 4/5 учтенных нами мотивов.

Мой знакомый поблагодарил меня и ушел, а я задумался, в какой мере такая "точность" отражает истинное положение дел. Конечно, у каждого свой вкус. Однако, думая о том, не взяться ли за какой-нибудь язык, полиглоты в самых общих чертах рассуждают примерно так же. Может быть, что-то из их опыта в этом направлении вам пригодится – подумайте. Во всяком случае необходимо избегать односторонности, будете вы пользоваться диаграммами или нет. Когда вы слышите: "Меня интересует немецкий, но только для работы", или "По вечерам я собираюсь учить французский, но исключительно для собственного удовольствия", или еще что-нибудь в этом роде, можете не сомневаться – у говорящего очень мало шансов овладеть языком. Надежда на то, что язык станет легче от того, что вы отбросите все его роли, кроме одной, – иллюзия.

Точно так же, как нельзя выучить язык, используя какой-то один прием, одну способность, так и не забыть его, не растратить вложенных в его освоение усилий в нашей хлопотливой жизни можно, лишь прибегая к его помощи в самых разных ситуациях. Как известно, с очень ограниченными способностями можно добиться блестящего результата, если точно рассчитать силы. Так же и с языком. Нужно продуманно выбрать его, так, чтобы он возникал на вашем жизненном пути постоянно. Вот и вся премудрость.

Если же вам что-то осталось неясным, советую перечитать подробную биографию А.С. Пушкина. Мало кто владел так, как он, умением учить языки легко, с вдохновением, одним словом – по-пушкински! Не будем повторять, сколько книг на многих языках было в библиотеке поэта – вы наверняка не раз читали об этом. Как и о том, что французский был для Александра Сергеевича практически родным языком. А сколько прекрасных строк навеяно Пушкину певучей речью его кишиневских знакомых? Трудно сказать, зато о его методах учебы они охотно поведают: "Подав… гостю стул, Пушкин принимался забрасывать его разного рода вопросами на молдавском языке… Некоторые фразы, которые чаще всего надобно было употреблять и которые ему особенно не давались, он записывал прямо на стенах, чтобы они были всегда на виду". А вот английский в начале прошлого века был распространен в общем меньше французского. И кстати, по этой причине считался вдвое труднее. Зато теперь, когда французский в целом ряде сфер сдал свои позиции, сложнее стал уже он. Ничего удивительного: тот язык, который постоянно "лезет в уши", обычно и расценивается как более простой. Впрочем, мы отвлеклись. Так вот, английский был реже слышен, и Пушкин взялся за него сравнительно поздно.

Современник вспоминает: "Я заподозрил его знание языка и решил подвергнуть его экспертизе. Для этого, на другой день, я зазвал к себе его родственника Захара Чернышева, знавшего английский язык как свой родной, и, предупредив его, в чем было дело, позвал к себе и Пушкина с Шекспиром. Он охотно принялся переводить нам его. Чернышев при первых же словах… расхохотался: "Ты скажи прежде, на каком языке читаешь?" Расхохотался в свою очередь и Пушкин, объяснив, что он выучился по-английски самоучкой, а потому читает английскую грамоту, как латинскую". Прервем цитату и, не тратя слов на сожаления о том, как это у гения были друзья, которые могли над ним подтрунивать, зададимся вопросом: кто же из них лучше знал английский язык?

В школярском смысле слова ответ ясен, и он не в пользу поэта. Но в более глубоком, общечеловеческом смысле?

Что в имени тебе моем?

Оно умрет, как шум печальный

Волны, плеснувшей в берег дальный,

Как звук ночной в лесу глухом.

Помимо того что это прекрасная русская поэзия, это еще очень тонкая перекличка с известным вопросом шекспировского Ромео. А вот написанное в том же 1830 году: "Суровый Дант не презирал сонета…", где отправной точкой для полета фантазии Пушкина стала строка английского поэта Вордсворта. А помните это:

Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю,

И в разъяренном океане,

Средь грозных волн и бурной тьмы…

Ну конечно, это строки из "Пира во время чумы", а в подзаголовке там стоит: "Из вильсоновой трагедии" – и следует ее название по-английски. А сколько нитей, восходящих к байроническим стихам, вплетено в ткань "Евгения Онегина"!

Как естественно и мощно были подхвачены слова и чувства английских бардов потоком вдохновения русского поэта, какое новое развитие получили заложенные в них ассоциации в мире нашей культуры… Так знал ли Пушкин английский? Да, и не хуже, чем любой собеседник. Поэтому нас не удивит подтверждающее нашу мысль завершение рассказа мемуариста: "Но дело в том, что Чернышев нашел перевод его совершенно правильным и понимание языка безукоризненным". Вот это верно. Кстати, заметим, недостаток в чтении Пушкина не был существенным с чисто лингвистической точки зрения. Дело в том, что английское написание изобилует трудностями не просто так, а потому что оно воспроизводит старинное произношение. То есть если в наши дни слово time читается "тайм", а слово cause – "кооз", то было время, когда они читались как "тиме" и "каузе". Следовательно, читая по буквам, поэт как бы придерживался старинного произношения, еще не вполне забывшегося во времена Шекспира…

Прервавшись ради поучительной истории, трудно удержаться и дальше. Тем более что сюда так и просится похожее происшествие, случившееся с одним одесским маляром в начале века. Было ему под 20 лет, когда он явственно ощутил интерес к языку. Случайно нашему герою попалось в руки пособие по английскому. Но вот беда – начало, в котором излагались запутанные правила чтения – как мы уже знаем, камень преткновения, – как раз и было оторвано. Нисколько не смутившись, молодой человек бодро взялся за язык, также руководствуясь мудрым правилом: читать как бог на душу положит. Кстати, и здесь нашелся очевидец, сохранивший для истории методику полиглота: "Делал он это без отрыва от малярного производства – весь пол был исписан английскими словами!"

А потом было много всего – и работа в газете "Одесские новости", и любимые детворой стихи про Крокодила и Муху-Цокотуху, и мантия почетного доктора одного из старинных английских университетов. Конечно, вы уже догадались, что речь идет о Корнее Чуковском. Помешали ему трудности в начале учебы или, может быть, он не уловил духа языка? Но вернемся к Пушкину.

Все-таки и в нашей области есть чему у него поучиться – прежде всего этой постоянной готовности искать и находить в родной речи оттенки и обороты, точно совпадающие со строем самого далекого на первый взгляд языка. Впрочем, здесь помимо простой талантливости, вероятно, отразилось и присущее русскому национальному характеру умение найти общий язык с самым непохожим народом. Оно выработалось после нелегкого исторического пути, а русский язык бережно сохранил в себе все краски, которыми он обогатился от этих контактов, – они и сейчас готовы заиграть под рукой мастера слова.