Всего за 139 руб. Купить полную версию

"Куда ты везешь меня?" – спросил он твердым голосом. Не было ответа. Тут, при свете луны, седок захотел всмотреться в жестяной билет извозчика на санях и, к удивлению, заметил, что на этом билете не было означено, как положено, ни части, ни квартала, но крупными цифрами странной формы и отлива написан был нумер 666, число Апокалипсиса, как он позднее припомнил.

Укрепившись в подозрении, что угодил в руки недобрые, наш юноша еще громче возопил прежний вопрос: "Куда ты везешь меня, ирод?" – и, не получив отзыва, со всего размаха ударил своей тростью по спине кучера.

Но каков был его ужас, когда удар палки произвел гробовой звон костей о кости, когда мнимый извозчик, оборотив голову, показал ему лицо мертвого остова, и когда безглазый череп тот, страшно оскалив челюсти, клацнул невнятным глухим голосом: "Потише, молодой человек, ты не со своим братом связался".

И лошадь извозчика тоже мертвенно оборотилась конским черепом.

Несчастный Павел только имел силу сотворить знамение креста, от которого давно его руки отвыкли. Тут санки опрокинулись, раздался дикий хохот, пронесся метельный вихорь. Сани, лошадь, ямщик – все мигом сравнялось с пустыней, и Павел остался один как перст за петербургской заставою, по пояс в снегу, еле живой от страха.

VI

Тит Космократов:

На другой день юноша лежал изнеможенный на кровати в своей комнате. Подле него стоял добрый престарелый дядька и, одной рукой держа вялую руку господина, часто отворачивался, чтобы стереть другой рукой слезу, украдкой навернувшуюся на подслеповатую зеницу его.

Павел не помнил, как на другой день оказался без чувств на кровати в своей комнате. Подле него стоял преданный дядька Лаврентий и утирал слезу.

– Эх, барин, барин, – говорил он, – не бывает добра от ночной гульбы. Слава Богу, что матушка ваша велела мне тотчас воротиться к сыну. Кто бы вас отыскал кроме верного старика…

Павел не слышал его. Он то дикими глазами оглядывал потолок, упирал взгляд в угол, страшился двери. То вскакивал как сумасшедший, звал то графиню Настасью, то Веру, потом опять кидался лицом на подушки. "Бедный Павел Иванович, – вздыхал слуга, – Господь его милуй, он, верно, лишился ума". И улучив минуту, когда барин забылся, побежал за эскулапом.

Лекарь покачал головою, увидев больного, который не узнавал окружения, и принялся щупать лихорадочный пульс. Наружные признаки противоречили один другому, все подавало повод думать, что причина недуга крылась в душе, а не в теле. Ноги были холодны как у покойника, зато голова пылала. Больной ничего не мог вспомнить о том, что случилось вчера, душа его, казалось, была истерзана каким-то ужасным предчувствием. Эскулап сказал, что при разнице признаков, медицина бессильна, Лаврентий возражал лекарю ассигнацией и наливкой. Согласившись с аргументами верного дядьки, врач решил дожидаться конца.

К вечеру состояние больного стало отчаянным: он метался, плакал, ломал себе руки, бредил Верой, манил в объятья графиню, звал на помощь к кому и кого, Бог весть. А то хватал шапку, рвался в дверь ехать на Васильевский остров, и соединенные силы дворовых людей едва могли удержать его прыть. Сей ужасный кризис продолжался и за полночь, как вдруг крик петушка, долетевший из кухни, которого сердечный повар вынул из корзины и решил срочно пустить под нож на бульон для хозяина, дал поворот болезни.

Павел услышал крик петуха, перестал скрежетать зубами, успокоился – тень тучкой сдуло с лица, ему стало легче, он заснул мертвым сном. Эскулап пощупал руку больного, пульс бился ровно, кризис пошел на спад. Дядька истово перекрестил лоб, врач, зевая, застегнул саквояж.

Уже на третье утро Павел встал бодро с постели, впервые с аппетитом покушал, чувствуя прилив сил в молодом организме. Тут ему сказали, что в прихожей дожидается стряпуха из домика на Васильевском. Сердце не предвещало ничего доброго. Он быстро вышел. Служанка плакала навзрыд.

– Так! Еще несчастье! – воскликнул Павел, подходя к Пелагее.

– Барыня вдова приказала долго жить, – проговорила кухарка, – а барышне Вере, Бог весть, много ли еще осталось.

– Как? Что? – окаменел Павел.

– Не теряйте слов, молодой барин: барышне нужна помощь. Я прибрела пешком. Коли у вас доброе сердце, едемте к ней сию же минуту. Вера в доме священника Андреевой церкви.

– Как у священника? Зачем?

– Дом наш сгорел. Бога ради, одевайтесь, барин. Все после узнаете.

Не стану описывать чувства нашего Павла, он спешно закутался, и взял извозчика – скакать на Васильевский остров!

VII

Тит Космократов:

Когда он в последний раз видел Веру и мать ее, вдова уже давно страдала болезнию, которая при ее преклонных летах оставляла не много надежды на исцеление. Слишком бедная, чтобы звать врача, она пользовалась единственно советами Варфоломея, который кроме других сведений, хвалился некоторым знакомством с медициною.

Когда Павел последний раз видел Веру, мать ее не давала надежды на исцеление. Слишком бедная чтобы позвать лекаря, вдова пользовалась единственно советами жениха, который выхвалился знанием медицины. Близость могилы придавала нашему целителю сил, словно Варфоломей черпал подмогу у смерти: он успевал утешать Веру, ходить за больною, помогать служанке, бегать за лекарствами, которые приносил иногда с такой скоростью, что Вера только диву давалась: где он отыскал так близко аптеку?

Но вот, что еще удивительней, лекарства Варфоломея постоянно придавали веселости умирающей. Чем сильней она угасала, тем крепче верила, что смерть отступила, что она вдруг молода. Чем ближе подходила ко гробу, тем неотлучнее все ее помыслы были прикованы к житейскому. Она видела свое выздоровление. Рассуждала о том, как ее славные дети Варфоломей и Вера пойдут под венец и начнут жить да поживать благополучной судьбой. Боялась – не будет ли домик тесен для будущего семейства, удастся ли отыскать другой, попросторней и ближе к городу и прочая, и прочая.

Глаза были затянуты пеленой близкой кончины, а вдова, позвав молодых к постели, с нелепой улыбкой увещевала дочь: "Не стыдись, моя Вера, поцелуйся с женихом своим. Я боюсь ослепнуть, и тогда уж не выйдет посмотреть ваше счастье".

Между тем рука смерти все более тяготела над огарком догорающей жизни: зрение и память старухи час от часу тупели. Только Варфоломей не подавал признаков горести. Может быть, самые хлопоты, беспрерывная беготня, суета эскулапа помогали ему рассеяться. Вера тревожилась вдвойне: о болезни матери и о собственном будущем.

"Я согрешила перед Богом, – думала наша девица, – Не знаю, почему почла Варфоломея за лукавого человека. Но он гораздо лучше Павла. Посмотри, как он старается о матушке, сам не молод, а себя не щадит, стало быть, мой жених не злой человек".

Вдруг туман, окутавший мысли, рассеивался.

"Он крутого нрава, – говорила она себе, – когда чего не хочет, и скажешь ему: "Варфоломей, Бога ради, сделайте то или то-то", – он весь вскипит, побледнеет, заскрежещет зубами. Но, – опять возражала Вера самой себе, – ведь сама я не ангел. У всякого свой крест и свои пороки. Я буду исправлять суженого, а он – меня".

Тут ей на ум накатывает волна новых сомнений.

"Он, кажется, богат. Честным ли средством Варфоломей добыл себе денег? Но это я выспрошу не у жениха, нет, а спрошу позже, у мужа".

Так утешала себя непорочная Вера, а старухе между тем становилось все хуже и хуже. Вера взмолилась, кротко спрашивала Варфоломея, не пора ли призвать исповедника. А тот в ответ горячился: "Хотите ускорить кончину матушки? Это лучший способ. Болезнь ее, правда, опасна, но положение далеко от отчаяния. Что ее поддерживает? Одна надежда на исцеление. А позовем попа, разом отнимем последнее упование".

Вера всегда была послушна голосу старших. Сначала – матери, а теперь резонам Варфоломея и потому робко с ним соглашалась, побеждая тайный голос души. Но в этот день, – заметьте, это было как раз на другой день после рокового ночного свидания Павла с графиней Настасьей – опасность слишком ясно поразила вещее сердце дочери. Позвав Варфоломея от одра матушки, она, трепеща, сказала ему самым доверчивым голосом:

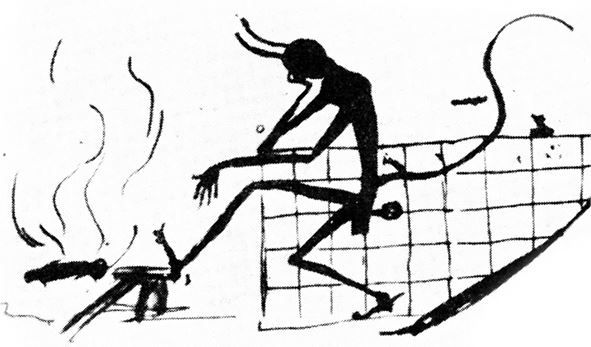

– Царем небесным заклинаю вас, – по лицу Варфоломея пошли судороги, – не оставьте матушку умереть без покаяния, – лоб жениха покрылся испариной, – не то гореть душе в геенне огненной – глаза Варфоломея вылезли из орбит, – Христом Спасителем заклинаю, – Варфоломей хрипел, казалось жених умирает, – Бог знает, доживет ли она до завтра, – Варфоломей силился что-нибудь молвить, но не мог говорить, словно рот его запечатала высшая сила.

Вера в слезах упала на стул.

Варфоломей, наконец, справился с корчами и еле-еле стал бормотать про малодушие Веры, про то, что она не верит его познаниям в медицине, про то, что всякая смерть в его власти.

– Постой, сударыня, – схватил он руку нашей девицы, словно опомнился – есть один врач, который может больше чем я. Жаль только, что он далеко, – Варфоломей стремительно потащил Веру к окну и, содрогаясь как в лихорадке, выкрикнул, кивая на зимнее небо, – там его дом! Еще не покажется луч первой звезды, как я явлюсь перед тобой с его панацеей. Обещай только не звать попа до моего возврата?

– Обещаю, обещаю, – плакала Вера.