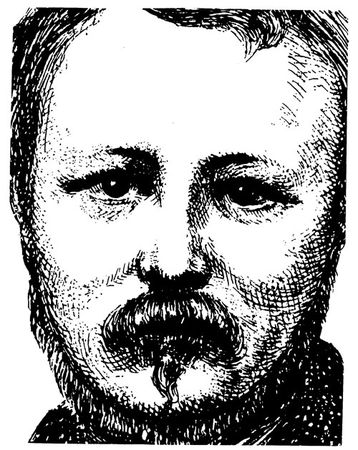

Жерар де Нерваль. Гравюра Ж.-А. Анрио. 1878

Нервалевские "малые оды", или "оделетты", напоминают возрожденческих, а иногда и средневековых лириков своими строфико-метрическими приемами, своей прелестной свежестью, мягкой грустью, порой напевным изяществом:

Пройдут, как грезы,

Здесь час и год!

Утихнут грозы,

И грусть уйдет,

Как след угрозы

С затихших вод.Впасть на мгновенье

В блаженный бред!

Лишь в нетерпенье

Страстей секрет:

Миг наслажденья –

И их уж нет!"Хор любви". Перевод И. Кузнецовой

Гораздо более сумрачные сонеты "Химер" (1854) томимы какими-то трудными философскими прозрениями. Отгадку как собственной участи на земле, так и таинств вселенной Нерваль, переводчик "Фауста" Гёте на французский язык и поклонник немецких романтиков, пробует отыскать в легенде. Отголоски мистерий Ближнего Востока (Нерваль ездил туда в продолжительное путешествие), древнегреческих мифов, христианских преданий, старинного фольклора, алхимических учений, позднейшего масонства – все это сплетено здесь в причудливо личную нервалевскую мифологию, добычу наперебой оспаривающих друг друга толкователей. Подобному сознанию, во всем склонному видеть тайнопись, мироздание чудится одушевленным в каждой своей клеточке, поющим на тысячи голосов для уха, умеющего их расслышать:

Подумай, человек! Тебе ли одному

Дарована душа? Ведь жизнь – всему начало.

Ты волей наделен, и сил в тебе немало,

Но миру все твои советы ни к чему.Узрев любую тварь, воздай ее уму:

Любой цветок душой природа увенчала,

Мистерия любви – в руде, в куске металла.

"Все в мире чувствует!" Подвластен ты всему.И стен слепых страшись, они пронзают взглядом,

Сама материя в себе глагол таит…

Ее не надо чтить кощунственным обрядом!Но дух божественный подчас в предметах скрыт;

Заслоны плотных век – перед незримым глазом,

А в глыбе каменной упрятан чистый разум."Золотые стихи". Перевод А. Ревича

Причаститься к сокровенному смыслу, а быть может, преднамеренному умыслу этого неумолчного бытийного круговорота, в котором смерть и воскрешение чередуются как залог надежды, Нерваль хотел бы через сновидчество. В вихрении грез, по его предположениям, вещает о себе впрямую, без вмешательства рассудка, сама природа, ее судьбоносные божества-зиждители. Вникнув в эту заповедную правду, душа, омраченная жизненными утратами, не раз смущенная жуткими предчувствиями и догадками о своей потерянности во вселенском хаосе, могла бы обрести согласие с собственным прошлым, настоящим и будущим, примиренно вписаться в распорядок и ход вещей. Жажда допытаться обетованной истины своих земных дорог – а ведь такая истина рано или поздно, осмысленно или неосознанно манит каждого как утешающее оправдание пережитого – и составляет притягательность "Химер", делая их доступными и для тех, кто не искушен в мистико-мифологических намеках, образующих подспудный пласт нервалевской мысли.

Вместе с тем убежденность, будто "земные происшествия могут совпадать с событиями сверхъестественными", а "сон есть другая жизнь", больше того, будто в нем-то и таится ключ к насущно данной нам яви, побудила французских символистов в конце XIX в., а потом особенно сюрреалистов XX столетия возводить к Нервалю одну из ветвей своей родословной.

Неистощимое чудо по имени Гюго

Единственный глашатай романтического движения во Франции, кого скорбническая хворь всерьез не затронула, – Виктор Гюго (1802–1885), признанный вождь этой "школы" на протяжении всей ее истории. С отрочества, когда он сразу же успел проявить себя как недюжинный мастер, и до своей патриаршей старости Гюго был наделен редким душевным здоровьем, а его роскошно поставленный basso profundo шестьдесят с лишним лет подряд органно плыл над разноголосьем всех прочих стихотворцев во Франции, заставляя с восторгом ему внимать, относительно него настраиваться, хотя бы и на другой, подчас противоположный лад.

Сам Гюго горделиво уподоблял себя божественному духу, который сеет плодоносящие семена всюду, где захочет. Огромное, с трудом обозримое, на сотни тысяч строк, наследие его и в самом деле поражает способностью Гюго-лирика с возрастом менять ипостаси, всегда оставаясь самим собой. Молодой Гюго, в 20‑е годы, был зачарован пестротой обычаев средневековой старины и восточных нравов, пылом жгучих страстей. Он слепил радугой красок, водопадом фантазии, богатством словаря, невиданной версификациониой удалью, неслыханным умением звукописать все, от лязга оружия или грохота бури до полночной тишины:

Порт сонный,

Ночной,

Плененный

Стеной;

Безмолвны,

Спят волны, –

И полный

Покой.Странный ропот

Взвился вдруг.

Ночи шепот,

Мрака звук,

Точно пенье

И моленье

Душ в кипенье

Вечных мук.

………………

Громче рокот шумный,

Смутных гулов хор.

То звонит безумно

Проклятый собор.

То толпы смятенной

Грохот непреклонный,

Что во тьме бездонной

Разбудил простор.О боже! Голос гроба!

То джинны!.. Адский вой!

Бежим скорее оба

По лестнице крутой!

Фонарь мой загасило,

И тень через перила

Метнулась и застыла

На потолке змеей.Стая джиннов! В небе мглистом

Заклубясь, на всем скаку

Тисы рвут свирепым свистом,

Кувыркаясь на суку.

Этих тварей рой летучий,

Пролетая тесной кучей,

Кажется зловещей тучей

С беглой молньей на боку.

……………………………

Вопль бездны! Вой! Исчадия могилы!

Ужасный рой, из пасти бурь вспорхнув,

Вдруг рушится на дом с безумной силой.

Все бьют крылом, вонзают в стены клюв.

Дом весь дрожит, качается и стонет,

И кажется, что вихрь его наклонит,

И оторвет, и, точно лист, погонит,

Помчит его, в свой черный смерч втянув."Джинны". Перевод Г. Шенгели

Вслед за этим, в 30–40-е годы, и для бурлящего, жизнерадостного, звонкого Гюго настала пора осенней задумчивости, умудренного созерцания жизни в пограничье трепетно блуждающих лучей и теней, в загадочной двойственности её покойных ликов и грозных бездн.

Как в дремлющих прудах среди лесной глуши,

Так видим мы порой на дне людской души

И ясную лазурь, где проплывают тучи,

Где солнца луч скользит, беспечный и летучий,

И тину черную, где мрак угрюмо спит,

Где злобных змей клубок невнятно шелестит.Перевод Е. Полонской

Вулканическая лава на какой-то срок задремала в недрах мужавшей личности.

Она снова выплеснулась наружу, на сей раз в виде меднотрубной гражданской лирики, после потрясения, испытанного Гюго в дни государственного переворота 1851 года, когда власть в стране захватил племянник Наполеона – "Наполеон Малый", как метко его пригвоздил Гюго. Встав без колебаний на защиту попранных республиканских свобод, Гюго внезапно превратился из осыпанного почестями украшения словесности и политики в изгнанника, удостоенного самой лестной из наград – запрета на сочинения, со страниц которых гневно вопияла раненая совесть непокорившейся родины.

Извечная в глазах Гюго схватка двух исполинских соперников – Добра и Зла, Света и Тьмы – обрела злободневные исторические обличья в его "Возмездиях" (1853), урагане поношений и издевок, обрушенных на головы само званых имперских властителей, клятв в несгибаемом сопротивлении произволу насильников и зажигательных призывов к повстанчеству:

Живые – борются! А живы только те,

Чье сердце предано возвышенной мечте,

Кто, цель прекрасную поставив пред собою,

К вершинам доблести идут крутой тропою

И, точно факел свой, в грядущее несут

Великую любовь или священный труд!

Таков пророк, над кем взнесен ковчег завета,

Работник, патриарх, строитель, пастырь… Это –

Все те, кто сердцем благ, все те, чьи полны дни.

И вот они – живут! Других мне жаль: они

Пьянеют скукою у времени на тризне.

Ведь самый тяжкий гнет – существовать без жизни!

Бесплодны и пусты, они влачат, рабы,

Угрюмое житье, без мысли и борьбы.

Зовут их vulgus, plebs – толпа, и сброд, и стадо;

Они ревут, свистят, ликуют, где не надо,

Зевают, топчут, бьют, бормочут "нет" и "да" –

Сплошь безыменные, безликие всегда;

И бродит этот гурт, решает, судит, правит,

Гнетет…Перевод Г. Шенгели

Надежды, питавшие Гюго в его двадцатилетнем – он вернулся на родину только в канун Парижской коммуны, в 1871 г., – сражении пером за справедливость и народное благо, он чер пал в своем философском воззрении на историю человечества как на неуклонный исход из хаоса и тьмы времен к лучезарному будущему, вопреки всем срывам и откатам вспять. Плод заимствований из различных источников, от теософских книг и монастырских хроник до просветительских учений, перетолкованных порой на мистический лад, эта святая вера послу жила Гюго мыслительной основой для легендарного эпоса – обширного свода сказаний "Легенда веков" (1859–1883). Исторически достоверная порой канва щедро расшита здесь узорами вымысла, и все овеяно дыханием чудесного, прорастает мифом, подразумевает нравственное учительство.