Ток на участке цепи прямо пропорционален напряжению на этом участке и обратно пропорционален сопротивлению того же участка. Эта зависимость известна под названием закона Ома и выражается формулой: I = U/R. Ток проходит не только по внешней части цепи, но и по внутренней. ЭДС (E) источника идет на покрытие внутренних и внешних потерь напряжения в цепи. Закон Ома для всей цепи: I = E/(R+r), где R– сопротивление внешней части цепи, r– сопротивление внутренней части цепи.

56. СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ МЕЖДУ СОБОЙ. ПЕРВЫЙ ЗАКОН КИРХГОФА

Отдельные проводники электрической цепи могут быть соединены между собой последовательно, параллельно и смешанно.

Последовательным соединением проводников называется такое соединение, когда конец первого проводника соединен с началом второго, конец второго проводника соединен с началом третьего и т. д. Общее сопротивление цепи, состоящее из нескольких последовательно соединенных проводников, равно сумме сопротивлений отдельных проводников: R = R1 + R2+ R3+ . +R||. Ток на отдельных участках последовательной цепи одинаков: I1 = I2= I3=I. Падение напряжения пропорционально сопротивлению данного участка. Общее напряжение цепи равно сумме падений напряжения на отдельных участках цепи: и = и1+ U2+ U3.

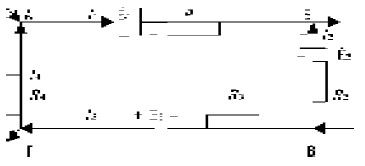

Параллельным соединением проводников называется такое сопротивление, когда начала всех проводников соединены в одну точку, а концы проводников – в другую точку. Начало цепи присоединяется к одному полюсу источника напряжения, а конец цепи – к другому полюсу.

При параллельном соединении проводников для прохождения тока имеется несколько путей. Ток, протекая к точке разветвления, растекается далее по трем сопротивлениям и равен сумме токов, уходящих от этой точки: I= I1+ I2+ I3.

Если токи, приходящие к точке разветвления, считать положительными, а уходящие – отрицательными, то для точки разветвления можно написать: ?Iк = 0 (k принимает значения от 1 до n), т. е. алгебраическая сумма токов для любой узловой точки цепи всегда равно нулю. Это соотношение, связывающее токи в любой точке разветвления цепи, называется первым законом Кирхгофа. Обычно при расчете электрических цепей направления токов в ветвях, присоединенных к какой-либо точке разветвления, неизвестны. Поэтому для возможности самой записи уравнения первого закона Кирхгофа нужно перед началом расчета цепи произвольно выбрать так называемые положительные направления токов во всех ее ветвях и обозначить их стрелками на схеме.

Пользуясь законом Ома, можно вывести формулу для подсчета общего сопротивления при параллельном соединении потребителей.

Общий ток, приходящий к точке, равен: I = U/R. Токи в каждой из ветвей имеют значения: I1 = U1 /R1; I2= U2 /R2; I3= U3 /R3.

По первому закону Кирхгофа I = I1+I2+I3 или U /R= U /R1+U /R2+U /R3.

Вынося U в правой части равенства за скобки, получим: U/R = U(1/R1 + 1 /R2+ 1/R3).

Сокращая обе части равенства на U, получим формулу подсчета общей проводимости: 1 /R=1/R1+1/r2+ 1/R3.

Таким образом, при параллельном соединении увеличивается не сопротивление, а проводимость.

При подсчете общего сопротивления разветвления оно получается всегда меньше, чем самое меньшее сопротивление, входящее в разветвление.

Если сопротивления, включенные параллельно, равны между собой, то общее сопротивление Rрав-но сопротивлению одной ветви R1, деленному на число ветвей п: R=R1/п.

Смешанным соединением проводников называется такое соединение, где имеются и последовательное, и параллельное соединения отдельных проводников.

57. ВТОРОЙ ЗАКОН КИРХГОФА. МЕТОД НАЛОЖЕНИЯ

При расчете электрических цепей часто приходится встречаться с цепями, которые образуют замкнутыеконтуры. В состав таких контуров, помимо сопротивлений, могут входить еще электродвижущие силы. Рассмотрим участок сложной электрической цепи. Задана полярность всех ЭДС.

Произвольно выбираем положительные направления токов. Обходим контур от точки А в произвольном направлении, например, по часовой стрелке. Рассмотрим участок АБ. На этом участке происходит падение потенциала (ток идет от точки с высшим потенциалом к точке с низшим потенциалом).

На участке АБ: ?А + E1 – I1R1=?Б.

На участке БВ: ?Б – E2 – I2R2 = ?В.

На участке ВГ: ?В = I3R3 + E3 = ?Г.

На участке ГА: ?Г – I4R4 = ?А.

Складывая почленно четыре приведенных уравнения, получим:

?А + E1– I1R1 + ?Б – E2 – I2R2 + ?В – I3R3 + E3 + ?Г– I4R4 – ?Б + ?В + ?Г + ?А или E1 – I1R1 – E2 – I2R2 – I3R3 + E3 – I4R4 = 0.

Перенеся произведение I-R в правую часть, получим: Ё1 – Ё2 + Ё3 = I1R1 + I2R2 + I3R3 + I4R4.

Это выражение представляет собой второй закон Кирхгофа. Формула показывает, что во всяком замкнутом контуре алгебраическая сумма электродвижущих сил равна алгебраической сумме падений напряжений.

Метод наложения применяется для расчета электрических цепей, имеющих несколько ЭДС. Сущность метода наложения состоит в том, что ток в какой-либо части цепи можно считать состоящим из ряда частичных токов, вызванных каждой отдельной ЭДС, причем остальные ЭДС принимаются равными нулю.

В задачах встречаются цепи, имеющие всего две узловые точки. Между узловыми точками может быть включено произвольнее количество ветвей. Расчет таких цепей значительно упрощается Ё, если пользоваться методом узлового напряжения.

и = (Ё1д1 + Ё2д2+ Ё3д3) /(д1 + д2+ д3+ д4).

В числителе формулы узлового напряжения представлена алгебраическая сумма произведений ЭДС ветвей. В знаменателе формулы дана сумма прово-димостей всех ветвей. Если ЭДС какой-либо ветви имеет направление, обратное тому, которое указано на схеме, то она входит в формулу для узлового напряжения со знаком минус.

Метод контурных токов применяется для расчета сложных электрических цепей, имеющих больше двух узловых токов. Сущность метода заключается в предположении, что в каждом контуре проходит свой ток. Тогда на общих участках, расположенных на границе двух соседних контуров, будет протекать ток, равный алгебраической сумме токов этих контуров.

58. ЭЛЕКТРОЛИЗ. ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЗАКОНЫ ФАРАДЕЯ

Ток, проходя по жидким проводникам, разлагает их на составные части. Поэтому жидкие проводники называют электролитами. Разложение электролитов под действием электрического тока называется электролизом. Электролиз проводят в гальванических ваннах. Гальваническая ванна представляет собой сосуд, куда налита жидкость – электролит, подвергающаяся разложению током.

В сосуд с электролитом опускают две пластины (например, угольные), которые будут являться электродами. Присоединим отрицательный полюс источника постоянного тока к одному электроду (катоду), а положительный полюс – к другому электроду (аноду) и замкнем цепь. Явление электролиза будет сопровождаться выделением вещества на электродах. При электролизе водород и металлы всегда выделяются на катоде. Отсюда следует, что происхождение тока по жидким проводникам связано с движением атомов вещества.

Нейтральная молекула вещества, попадая в растворитель, распадается (диссоциируется) на части – ионы, несущие на себе равные и противоположные электрические заряды. Это объясняется тем, что сила взаимодействия между зарядами, помещенными в среду с электрической проницаемостью е, уменьшается в е раз. Поэтому силы, связывающие молекулу вещества, находящуюся в растворителе с большой электрической проницаемостью, ослабевают и достаточно тепловых соударов молекул, чтобы они начали делиться на ионы,т. е. диссоциировать.

Наряду с диссоциацией молекул в растворе происходит обратный процесс – воссоединение ионов в нейтральные молекулы (молизация).

Кислоты диссоциируют на положительно заряженные ионы водорода и отрицательно заряженные ионы кислотного остатка. Щелочи диссоциируют на ионы металла и ионы водного остатка. Соли диссоциируют на ионы металла и ионы кислотного остатка.

Если приложить к электродам постоянное напряжение, то между электродами образуется электрическое поле. Положительно заряженные ионы будут двигаться по направлению к катоду, отрицательно заряженные ионы – к аноду. Достигая электродов, ионы нейтрализуются.

Явление электролиза с количественной и качественной стороны исследовано фарадеем. Им установлено, что количество вещества, выделяющегося при электролизе на электродах, пропорционально току и времени его прохождения, или, иначе говоря – количеству вещества, протекшего через электролит. Это первый закон фарадея.

Один и тот же ток, проходя одинаковое время через различные электролиты, выделяет на электродах различное количество вещества. Количества вещества в миллиграммах, выделяемое на электроде током в 1А в течение 1с, называется электрохимическим эквивалентом и обозначается б. Первый закон Фарадея выражается формулой: m=a/t.

Химическим эквивалентом (m) вещества называется отношение атомного веса (А) к валентности (n): m = А/n. Второй закон Фарадея показывает, от каких свойств вещества зависит величина его электрохимического эквивалента.