...

" 1. Что я могу знать?

2. Что я должен делать?

3. На что я могу надеяться? "

И Кант был абсолютно прав, утверждая, что в этих трех вопросах объединяются "все интересы моего разума (и спекулятивные и практические)" [3] .

Общекультурная функция

Общекультурную функцию философия тоже выполняла с момента своего зарождения, и если сужался предмет философии, то с общекультурной функцией философии происходило скорей всего обратное: ее роль в жизни общества непрерывно возрастала. Уже Цицерон с полным правом заявлял, что "культура духа есть философия".

Тем более это справедливо для нашего времени. Без преувеличения можно сказать, что философия является сегодня важнейшим элементом духовной культуры человечества. "Мне представляется, – писал видный физик ФРГ, лауреат Нобелевской премии, Макс Лауэ, – что все науки должны группироваться вокруг философии как их общего центра и что служение ей является их собственной целью. Так и только так можно сохранить единство научной культуры против неудержимо прогрессирующей специализации наук. Без этого единства вся культура была бы обречена на гибель".

Итак, когда мы ставим перед собой вопрос "Что мне дает философия? Что мне дает ее изучение?", нельзя сбрасывать со счетов ее общекультурную функцию. Никогда не считался культурным человек, философски необразованный и неподготовленный. Тем более это относится ко времени, в котором мы живем. С другой стороны, в порядке, так сказать, обратной связи, заметим, что по отношению человека к философии можно судить и об его общей и его профессиональной культуре. И если он, подобно фонвизинскому Митрофанушке, вопрошает "А на что мне философия?", тогда его "культурный" уровень вполне очевиден.

* * *

Рассмотрев функции социальной философии, попытаемся вернуться к аристотелевской характеристике философии как самой бесполезной и одновременно самой прекрасной науки.

Да, она бесполезна в плане узко утилитарном, прагматическом, ибо философия не может научить выпечке пирогов, плавке металла, сапожному ремеслу и т. д. Более того – она не может подменить собой ни одну из конкретных наук, решая за них их специфические проблемы. Из истории философии известно, насколько бесплодными оказались многовековые попытки рассматривать философию в качестве "науки наук", втискивающей все остальные науки в прокрустово ложе общих схем и заменяющей собой эти науки. И только обретя свои специфические функции, философия перестает быть бесполезной: она дает конкретным наукам то, что они сами синтезировать не могут – мировоззрение и методологию, общегуманистический смысл и культурологическую значимость.

Что же касается "прекрасности" философии, то она слита воедино с ее полезностью в указанном высоком смысле. Действительно, что может быть прекраснее, чем приобщение к ценностям духовным, к пониманию смысла жизни, своего места в мире, своих взаимоотношений с другими людьми?! И реализуется это прекрасное прежде всего в гуманистической и общекультурной функциях философии, всегда являющейся духовной квинтэссенцией своей эпохи.

2. Место социальной философии в системе гуманитарного и всего научного знания

Социальная философия в органическом единстве с другими компонентами философского знания выступает в качестве мировоззренческого и методологического основания всех общественных, а еще шире всех гуманитарных наук, включая психологию, лингвистику и т. д.

Доказательство выдвинутого положения начнем с анализа взаимоотношений социальной философии с социологией. Этот сюжет выбран нами для примера в силу двух обстоятельств. Во-первых, именно вокруг соотношения социальной философии (в ее традиционном тогда варианте исторического материализма) и получавшей тогда права гражданства прикладной социологии прошли бурные дискуссии в шестидесятые-семидесятые годы. Во-вторых, пример этот предельно нагляден и без особых трудностей может быть экстраполирован на другие отрасли гуманитарного, а также, мы вскоре увидим, и негуманитарного знания.

Социальная философия и социология

В упоминавшихся выше дискуссиях о соотношении социальной философии и социологии выявились три точки зрения.

1. " Социальная философия равна всей социологии ". Этот тезис о тождестве исторического материализма и социологии был явно направлен против прикладной социологии, ненужной и вредной в глазах приверженцев казарменного социализма и тоталитарных режимов: зачем еще какая-то прикладная социология, если исторический материализм (т. е. социальная философия марксизма) сам по себе способен исследовать и объяснить все общественные проблемы?

2. " Социальная философия вне социологии ". Сторонники этой точки зрения разделяли искусственным рвом социальную философию как философскую науку, как методологию от социологии как комплекса конкретных знаний об обществе. Если бы такой отрыв состоялся, социология оказалась бы во власти самого откровенного ползучего эмпиризма с его отказом от права на сколько-нибудь значительные обобщения общетеоретического порядка.

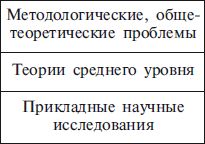

3. " Социальная философия есть верхний, методологический этаж социологии ". Такая позиция свободна от крайностей, присущих двум изложенным выше точкам зрения. Социальная философия – не вне социологии и не вся социология, а один из ее собственных слоев. Чтобы наглядней это понять, прибегнем к схеме. Любую науку можно представить в виде трехслойной структуры (рис. 2), верхний этаж которой составляет методологические и общетеоретические проблемы данной науки.

...

Рис. 2

Далее идет этаж так называемых теорий среднего уровня (специализированных теорий), конкретизирующих положений общей теории применительно к более узким объектам. В физике такими теориями среднего уровня (средними не по их качеству, а по местоположению между двумя другими "этажами") будут физика твердого тела, физика элементарных частиц и т. д., в биологии – цитология, физиология высшей нервной деятельности, молекулярная биология и т. д. Еще ниже идет прикладной этаж науки, непосредственно связывающий ее с практикой.

...

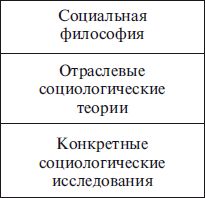

Рис. 3

Такая трехслойная структура характерна и для социологии (рис. 3). В качестве верхнего, методологического и общетеоретического этажа в данном случае выступает социальная философия, далее идут отраслевые социологические теории (социология села, промышленная социология, социология личности, социология революции и т. д.). В качестве прикладного этажа выступают конкретные социологические исследования.

Социальная философия и история

Соотношение между социальной философией и социологией представляет собой тот предельный случай, когда социальная философия занимает весь верхний этаж здания данной науки. Соотношение же между социальной философией и другими общественными науками оказывается более сложным, в чем мы убеждаемся уже на примере такой близкой к социологии науке как история.

Здесь, в границах историко-научного знания, социальная философия не является уже монопольной владелицей верхнего этажа: она делит его с еще одной научной дисциплиной – методологией истории, или, как ее часто именуют, методологией исторического познания, которая имеет своим предметом общетеоретические проблемы, встающие перед исторической наукой. И хотя грань между социально-философскими проблемами и методологическими проблемами самой исторической науки весьма условна, но все же она существует. При этом методологические проблемы истории нельзя рассматривать во всех случаях как конкретизацию соответствующих социально-философских проблем (например, исторические законы как конкретизацию законов общесоциологических), ибо в очень существенной своей части методология истории призвана заниматься и проблемами гносеологическими (проблема факта и его интерпретации, специфика восхождения к абстрактному знанию в исторической науке и т. д.).

Говоря о верхнем слое исторического знания, необходимо учитывать два обстоятельства.

1. В этот слой входит не социальная философия в целом, а лишь те ее концепции, идеи и понятия, которые в настоящее время востребуются исторической наукой в связи с ее собственным уровнем развития и решаемыми задачами. Остальное содержание социальной философии как бы составляет резерв этого слоя теории. Так, например, пока целые поколения видных отечественных исследователей Западной Европы (от И.В.Лучицкого, Н.И.Кареева, П.Г.Виноградова, М.М.Ковалевского, А.Н.Савина до Д.М.Петрушевского, ЕА.Косминского, А.И.Неусыхина, Н.П.Грацианского, С.Д.Сказкина) занимались преимущественно проблемами аграрной истории, во многом невостребованными оказывались понятия и выводы социальной философии, касающиеся психологического уровня общественного сознания. Сегодня же, когда ученики этих исследователей, углубляя исторический анализ, обратились к изучению систем ценностей и социально-культурных представлений людей той эпохи [4] , верхний слой здания исторической науки заметно обогатился. Свидетельством этого служит происходящее на наших глазах вхождение в понятийный аппарат исторических исследований понятия "менталитет", обозначающего социально-психологический облик и настрой большой социальной группы (народности, нации, класса, сословия и т. п.).