Когда мои московские друзья просят меня показать им белокаменные сокровища древней Владимир-щины, они шлют мне письма в Любец, где я живу, и я назначаю им встречу во Владимире "у Дмитриевского собора".

Это очень удобное место для таких встреч. Право, можно часами стоять и смотреть на лучший памятник зодчества эпохи Всеволода, на эти когда-то белые стены, покрытые теперь серой пылью веков.

С первого взгляда Дмитриевский собор кажется очень похожим на церковь Покрова на Нерли. Он хотя и больше, но таких же очертаний и также с одной главой.

И однако, он совсем другой, и не только потому, что на тридцать лет моложе. Никому не придет в голову называть его церковью, а только в мужском роде - собором, храмом, памятником старины.

Златокудрой царевной - Покровом на Нерли хорошо любоваться издали, чтобы глаз охватывал всю ее, от цоколя и до креста. Цветущий луг, озерко-старица и она сама - это как бы единое целое. Она просто немыслима без окружающей природы.

Между Дмитриевским собором и Успенским стоит огромное каменное здание конца XVIII века - бывшие Губернские присутственные места. Эти мрачные, похожие на сундук, так называемые "палаты" втиснулись между подлинной стариной и точно сдавили Дмитриевский собор. Нужно подойти к самому его подножию.

И тут стоит остановиться надолго, чтобы внимательно рассмотреть все камни, слагающие его стены. Каждый камень, начиная от аркатурного пояса и выше, камень особенный, непохожий на другие, и каждый в отдельности - подлинное произведение искусства.

Словно повешены на стены четыре белокаменных тяжелотканых ковра, или, лучше сказать, четыре страницы огромной белокаменной книги, написанной на неведомом языке. Каких только удивительных зверей, птиц, людей и вовсе непонятных существ не создавали скарпель и воображение мастеров: все разные заморские чудища - львы, барсы, сказочные треххвостые псы, грифоны - птицы о четырех лапах. Белок, лисиц, волков, медведей нет на этих камнях.

Аз пущу на вас звери двоеглавые, А главы у них львовые, Крыла орловые, Власы женские... - так поется в старинном духовном стихе

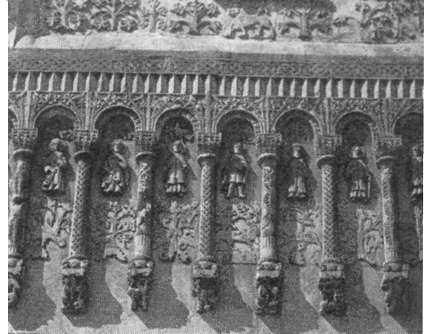

Часть страницы белокаменной книги.

Исследователи этого единственного в своем роде памятника искусства подсчитали, сколько и каких изображений поместили мастера на трех его стенах, без аркатурного пояса и без трех алтарных апсид, составляющих четвертую стену. В книге Н. Н. Воронина приводится такая таблица:

| Изображения христианского характера | 46 |

| Звери и птицы .......... | 236 |

| Грифы.........: . . . | 28 |

| Растения ............ | 234 |

| Прочие.......::.... | 22 |

| Итого: 566 изображений. | |

Выходит, что изображений христианских помещено всего лишь на 8 процентов резных камней.

Всеволод поручил строить монашески строгий и величественный Успенский собор властям церковным. Его воздвигали для народа, который нужно было держать покорным князю и священнослужителям.

А Дмитриевский собор Всеволод повелел строить для себя, для своей семьи, для своих приближенных.

Когда построили мастера Успенский и Рождественский соборы, поставили белокаменный детинец с воротами и надвратной церковью, настал день, и позвал их всех Всеволод.

- Хочу на своем дворе видеть храм, - сказал он им, - свой храм, во имя своего святого - воина мученика Дмитрия Солунского [Христианское имя Всеволода было Дмитрий. Соглано церковной легенде воин Дмитрий из греческого города Солуни принял христианство и погиб мученической смертью.]. И пусть будет он таким, какого еще на Руси не видывали.

Собор строили рядом с княжеским дворцом, внутри княжеского детинца, куда простой народ не допускался. И конечно, Всеволод ходил на строительство постоянно, может быть, каждый день. Он сам выбирал из своей богатейшей по тем временам библиотеки рукописные книги с миниатюрами [До нашего времени не дошло то слово, каким когда-то называли иллюстрации в древнерусских рукописных книгах. Поэтому, к сожалению, приходится пользоваться столь чуждым русскому языку термином "миниатюра"], вел мастеров в свои кладовые, показывал им заморские и киевские шитые ткани, чеканные медные и серебряные сосуды.

Мастера внимательно изучали изящные миниатюры в книгах, тонкие узоры на посуде и на тканях. Но у них был и свой наметанный глаз.

В детстве их деды и прадеды рассказывали им старые предания да сказки. И шли те сказки и предания с древних и древнейших, еще Перуновых и Ярилиных времен.

А еще подсмотрели мастера по лесам и лугам, как нежный вьюнок извивается своими слабыми побегами, как буйный хмель опоясывает белые стволы берез, как по болотам растут желтые и лиловые касатики (ирисы), а по полям алеют маки.

А еще с юных лет знали они, как долбить дерево. Челноки, колоды - пчелиные улья, колоды - гробы для покойников, корыта, ушаты, братины, чаши-ендовы, многие мелочи вроде солониц, ковшиков, разных ларцов выдалбливали мастера из цельного куска дерева, а потом брали самый малый и самый острый скарпель и украшали тонколистной резьбой изделия рук своих.

А еще умели те мастера вырезать по дубу хитрые узоры на князьках, наличниках, причелинах, подзорах, крылечках теремов боярских.

Как сказал им Всеволод - "хочу видеть свой храм украсноукрашенным", так и встрепенулись их сердца. Захотелось им во всю удаль русскую разгуляться скарпелями.

Нынешние ученые-исследователи, изучающие узорочье на соборе, не могут определенно сказать, какой зверь, или птица, или цветок взят из книг, какой с заморских тканей или посуды, а что пошло от деревянной резьбы, а что подслушано в старых преданиях да сказках, а что подсмотрено по суздальским лесам и болотам. С разных сторон явилось художество на четыре страницы белокаменной книги.

Исследователи дореволюционные утверждали, что зодчие собора вложили в его камни определенную религиозную идею и строили его согласно словам из псалма царя Давида: "Всякое дыхание да хвалит Господа".

Но, разглядывая бесчисленных каменных зверей и птиц, можно увидеть, как далеки эти существа от всего небесного. Не могли такие чудища никого хвалить. Они просто выстроились один за другим. Вот два лебедя переплелись длинными шеями. Вот всадники-воины скачут неведомо куда, а четырехлапые грифоны прилетели неведомо откуда, иные стоят, иные машут крыльями. А эти львы или тоже стоят, или идут; один поднял переднюю лапу, другой встал на дыбы, третий обернул голову назад: они посматривают на нас сверху то с улыбкой, то добродушно, а то оскалив зубы.

Обойдем еще раз собор и рассмотрим его внимательно. Три алтарные апсиды, составляющие восточную стену, украшены менее богато. Северная, западная и южная стены снизу доверху четырьмя выступающими вперед полуколонками делятся на три части, на три прясла, причем средние прясла шире крайних.

Все подвески арматурного пояса разные, и каждая из них подлинно художественная драгоценность.

"Соколиные когти" Дмитриевского собора.

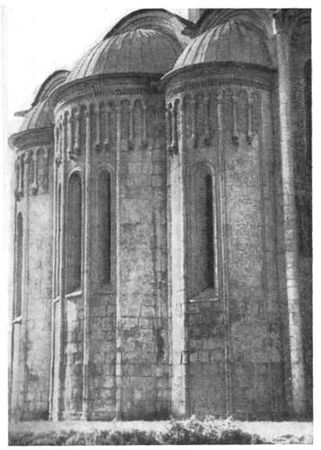

Три алтарные апсиды украшены менее богато.

Один из резных камней Дмитриевского собора. "Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?"

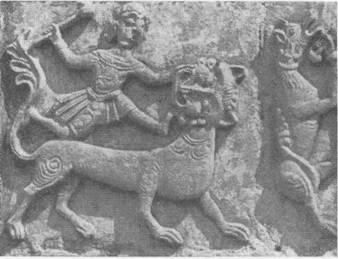

Еще резные камни Дмитриевского собора. Слева - грифон, терзающий зайца. Внизу - охотник (возможно, Геракл, убивающий льва).

Улыбающиеся львы - неусыпные стражи из Дмитриевского собора.

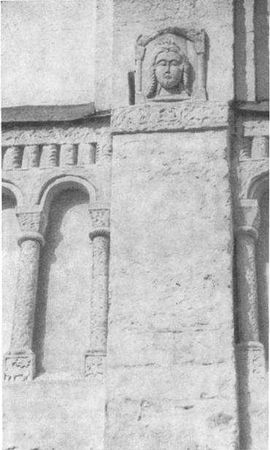

И опять резные камни Дмитриевского собора. Справа - царь Давид; он поднял руку и поет, играя на славянских гуслях. Слева - святой Никита казнит беса.

Собор Рождества богородицы в Суздале. Его нижняя часть, включая арматурный пояс, - XIII век, выше - XVI вен.

Часть аркатурного пояса собора в Суздале.

Вид собора с другой стороны. Справа - здание архиерейских палат и колокольня XVII века.