Пытаясь выяснить судьбу кладов, необходимо учитывать характер общественного устройства племен Верхнего Прикамья последних столетий I тысячелетия новой эры, живших на стадии разложения родового строя. На материалах могильников этого периода четко прослеживаются имущественные различия между умершими. Они выражены в разном характере украшений, в различиях наборов вооружения и орудии труда. Большое число могил с погребениями мужчин-воинов, снабженных боевым поясным набором и оружием, свидетельствует о появлении в среде племен Верхнего Прикамья дружинников, посвятивших свою жизнь войне. Привозное серебро ускорило неизбежное развитие социальных процессов в родовом обществе: с одной стороны - выделение и обогащение родовой аристократии, с другой - обеднение рядовых соплеменников.

В Скандинавии эпохи викингов (800-1050 годы) можно найти ряд черт, напоминающих устройство общества Верхнего Прикамья того же периода. Поэзия скальдов в Скандинавии воспевала щедрость конунгов и верность дружинников, которые служили им за розданное золото, оружие и другие ценности. Подобное пожалование налагало на дружинника обязанность соблюдать верность до самой смерти. Стремление скандинавов эпохи викингов получить в свои руки драгоценные металлы было связано с их религиозными воззрениями, уходящими в глубокую древность. Вероятно, из-за исключительных физических свойств и редкости драгоценных металлов у скандинавов сложился взгляд на золото и серебро как на такой вид богатства, в котором материализуются счастье и благополучие человека, его семьи, рода. Накопивший много золота и серебра приобретал, по их представлениям, средство сохранения и умножения счастья и удачи. Поэтому дружинники эпохи викингов стремились получить от конунгов и других знатных людей драгоценные украшения - шейные гривны, браслеты, кольца, фибулы (застежки), надеясь приобщиться таким путем к удаче и счастью своих предводителей.

Состав кладов в Прикамье отражает аналогичное эпохе викингов явление. Совместно с драгоценной привозной посудой, а чаще без нее, в Прикамье найдено несколько сот серебряных шейных гривен так называемого глазовского типа (название дано по местности, в которой они чаще всего встречались). Причем наиболее ранние экземпляры этих гривен, датированные IX веком, найдены за тысячи километров от места их изготовления (Булгар или бассейн реки Вятки) - в Швеции на острове Готланд. Очевидно, шейные гривны были популярным украшением у дружинников как Скандинавии, так и Прикамья.

Скандинавы эпохи викингов часто укрывали клады не с целью воспользоваться в будущем при жизни, а зарывали в землю или прятали в расчете воспользоваться ими в загробном мире.

Подобные взгляды на драгоценные металлы и вообще богатство были широко распространены у первобытных и "варварских" народов, сохраняясь в виде пережитков в системе языческих религиозных воззрений на природу. Существует любопытное описание отношения к кладам некоторых народов Поволжья. Землемер Милькович, написавший в конце XVIII века обстоятельный очерк по этнографии чувашей, засвидетельствовал у них представление о духе-хозяине под именем Сергаже, покровителе стад и паствы. Он же сберегал, по представлениям чувашей, все скрытые в недрах земли сокровища. Старые люди, почувствовав приближение смерти, часто не отдавали накопленные деньги детям, а тайно зарывали их в землю, "...воображая, будто возвращает он сей металл отцу и матери земли и в сохранение сберегателю земных сокровищ, в недрах оной сокрытых препоручают". Здесь налицо взгляды, надолго пережившие подобного рода воззрения средневековой Скандинавии.

У викингов был широко распространен обычай запрятывания вблизи их усадеб кладов, состоящих из мелких золотых пластинок, посвященных местным богам. Такой же обычай удалось проследить в отношении кладов из серебряной посуды, монет и шейных гривен, принадлежавших предкам коми-пермяков.

Обилие кладов в Прикамье и сходство социальной структуры общества со Скандинавией эпохи викингов, характеризующейся сильными пережитками родового строя, позволяют утверждать, что в Прикамье, как и в Скандинавии, господствовали одни взгляды на роль сокровищ из драгоценных металлов и цели их укрытия.

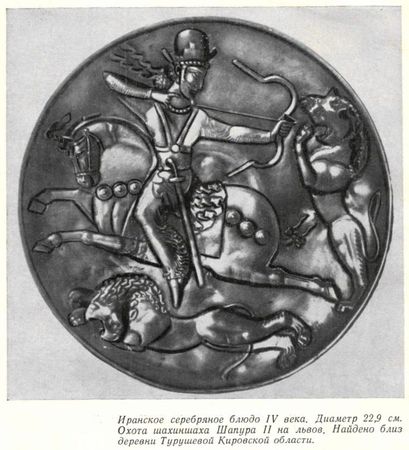

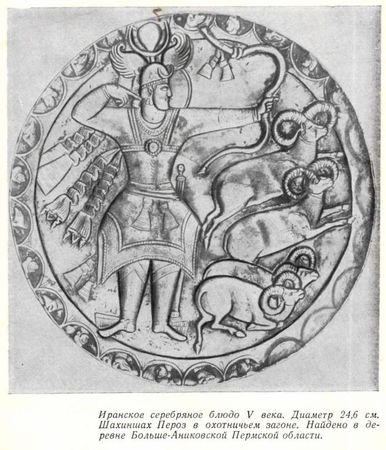

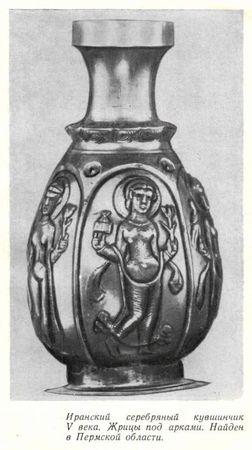

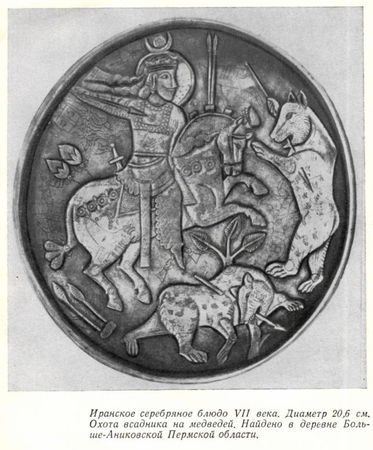

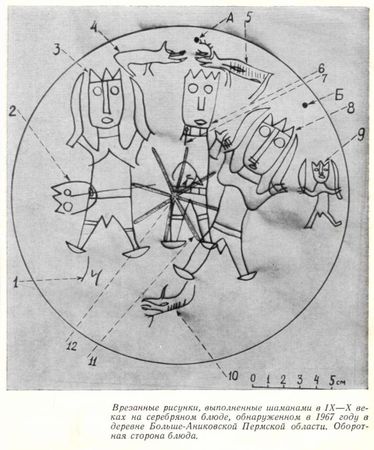

Многовековый импорт серебра в Верхнее Прикамье сыграл положительную роль в культурной жизни местного населения. Влияние сказалось в разных областях: в выработке новых типов украшений, изготовленных из серебра; в осмыслении сцен, изображенных на серебряных блюдах и приспособлении их к собственным представлениям о мироздании; в переработке привозных сюжетов, привнесении в них своих национальных черт и создании на этой основе собственных произведений искусства. Нельзя не учитывать также, что вместе с изделиями из серебра в Верхнее Прикамье поступало множество других товаров из Средней Азии, Кавказа, Хазарского каганата и Волжской Болгарии. Это прежде всего воинские поясные наборы, сабли, ткани, разнообразные женские украшения - стеклянные и каменные бусы, кольца, серьги, браслеты.

Прикамье открыло потоку восточного серебра дорогу в Древнюю Русь. По существу, все, чем прославили себя древнерусские ювелиры - колты, бармы, ажурные серьги, браслеты, шейные гривны, - было изготовлено из привозного восточного серебра.

СЛОВАРЬ МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Антропоморфный - человекоподобный.

Генеалогия - история рода, родословная.

Иконография - система канонических, установленных традицией правил изображения определенных лиц.

Итиль - древнее название реки Волги, употребляющееся арабскими географами.

Кам - название шамана, которое применялось у некоторых сибирских народов.

Камча - нагайка, плеть.

Куфическое письмо - название одного из почерков арабского письма.

Магический - колдовской, связанный с верой в возможность воздействия на объект сверхъестественным образом.

Монограмма - знак из двух или нескольких букв в виде вензеля, обозначающий сокращенное имя.

Окс - древнее название реки Аму-Дарьи.

Родановская культура - археологическая культура предков коми-пермяков, существовала в Верхнем Прикамье в IX-XV веках.

Табу - запрет, наложенный на что-либо.

Такыр - ровные, глинистые пространства в пустыне.

Тамга - клеймо, знак.

Толмач - переводчик.

Ушкуйники - дружины новгородцев, проникавшие в Приуралье в XI-XV веках на ушкуях - плоскодонных ладьях.

Фарсах - мера пути на Среднем Востоке.

Хадис - мусульманское предание.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ АВТОРА 5

ЗАМОК НА СКАЛЕ 8

КАРАВАН НА СЕВЕР 19

ГОСТИ ЛЕСНОЙ СТРАНЫ 31

ДОРОГА К МОРЮ 70

СХВАТКА 83

КОЛЛЕКЦИЯ ДРЕВНОСТЕЙ 95

ПОСЛЕСЛОВИЕ 107

СЛОВАРЬ МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 124

Примечания

1

Перевод дан по И. Ю. Крачковскому.