Скафандр

Говоря о водолазах в скафандрах, мы имеем в виду тех подводников, которые под водой производят какие-либо работы в полностью закрытых костюмах. Первое по-настоящему пригодное для работы скафандровое водолазное снаряжение было сконструировано в 1771-1776 гг. Фреминэ. Человека засовывали в бесформенный кожаный костюм, снабженный различными шарнирными сочленениями. Голова находилась в своего рода водолазном шлеме полусферической формы, жестко прикрепленном к довольно твердому защитному комбинезону. Через дополнительное устройство с прямым и обратным вентилями водолазу подавался сжатый воздух. Дальнейшее усовершенствование этой конструкции предложил К. Клингерт (1797 г.). Затем он практически испытал ее на реке Одер. Сообщение об этих испытаниях носит название "Описание водолазной машины, пригодной для использования во всех реках".

Следующий вклад был внесен Кабино. Он в 1850 г. сконструировал предшественника применяемого до сих пор ранцевого устройства и снабдил водолаза дополнительным резервуаром, в который воздух накачивался через шланг с поверхности с помощью насоса. Воздух в резервуаре находился поэтому под давлением, превышавшим давление воды. Это устройство он назвал "скафандром", именем, которое впервые применил в своей книге "Теоретическое и практическое описание конструкции скафандра"... де ла Шапелль (1775 г.) для обозначения чисто плавательного снаряжения.

Со всем этим снаряжением, по большей части изобретенным в прошлом веке, можно было погружаться на глубины от 30 до 40 м, а часто даже несколько глубже. Для того чтобы достичь больших глубин, нужно было использовать так называемые панцирные костюмы. Подобный костюм был изобретен в 1838 г. Тейлором, затем последовали в большей или меньшей степени практичные конструкции Филиппа, Лафайета и Таскера. С помощью "ганзейского" панцирного водолазного костюма добрались наконец до глубин в 160 и более метров.

Подводная лодка

Издавна человек стремился не только погрузиться под воду, но и иметь возможность перемещаться на глубине в подводной лодке той или иной конструкции.

Следы первой прародительницы современных подводных лодок мы обнаруживаем уже в 1472 г. Конечно, эта лодка, полностью построенная из дерева Роберто Валтурио, так и осталась лишь в виде теоретически разработанной конструкции.

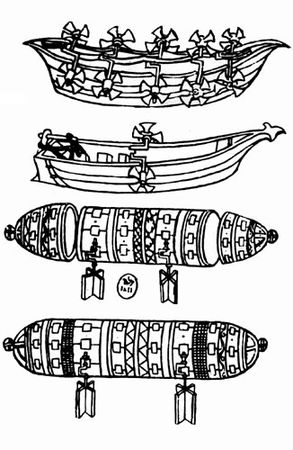

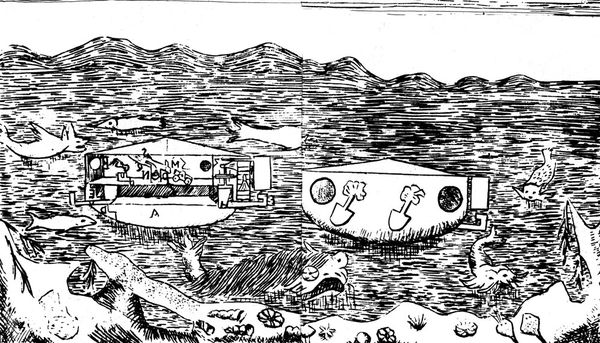

Рис. 8. Эти прародительницы подводной лодки могли двигаться как под водой, так и по се поверхности. Сигарообразный герметически закрытый корпус лодки должен был перемещаться с помощью лопастей колес или пропеллеров, приводимых в движение изнутри (по Песку)

Это сооружение, более или менее сигарообразной формы или кораблеобразной, было уже снабжено приводным двигателем, с помощью которого подводный корабль, или, как его назвали позже, подводная лодка, должен был передвигаться под водой.

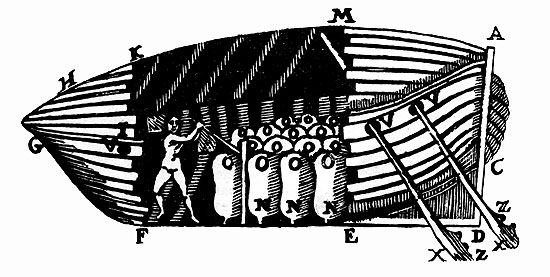

Рис. 9. Бурдюки из козьих шкур в качестве кингстонов. Две сложенные вместе 'ореховые скорлупки', построенные из дерева и снабженные рулями и веслами, представляют собой лодку. Для того чтобы она погрузилась, надо заполнить водой находящиеся в трюме козьи бурдюки. При подъеме вода из бурдюков-'кингстонов' с помощью прессов выдавливается обратно за борт (по Борелли)

Конструкция монаха отца Борелли (1679 г.) изображена в уже упоминавшемся трактате. И этот подводный корабль тоже предполагалось построить целиком из дерева. Корпус корабля походил на половинки лесного ореха, приставленные друг к другу и влагонепроницаемо уплотненные. Новым в этом типе подводной лодки было применение в качестве системы затопления корабля мешков из козьих шкур. С помощью расположенного внутри лодки рычажного пресса эти водонепроницаемые мешки можно было наполнить водой или, наоборот, выдавливать ее наружу в зависимости от того, что надо было сделать - затопить лодку или всплыть на поверхность.

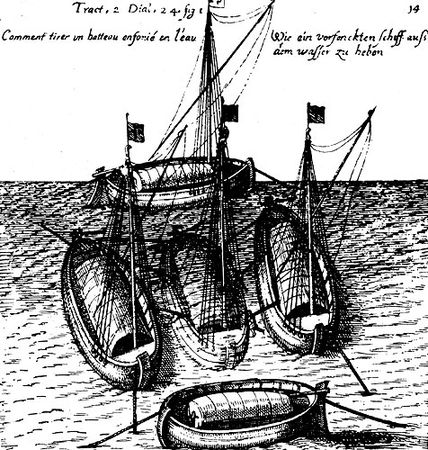

Рис. 10а. Подъем затонувших корабля и пушки. Необходимость поднимать со дна моря затонувшие во время сражений суда и орудия издавна считалась важной задачей. Подъем 'на свет божий' лежащего на грунте корабля и утонувшей пушки наглядно изображен на приводимых иллюстрациях, взятых из книги, вышедшей в начале XVII столетия (по Уффанусу)

"Черепаха" Бушнелла (1776 г.) полностью состояла из металла. Лоцман с помощью винта и поворотных рулей, управляемых руками, мог передвигать судно вперед и вверх-вниз. Кингстонные камеры находились внутри с нижней стороны постройки. Вода из камер выдавливалась с помощью ручной помпы. У этой металлической "черепахи" впервые появилось приспособление, с помощью которого во время военных действий можно было выпускать торпеды по неприятельским судам.

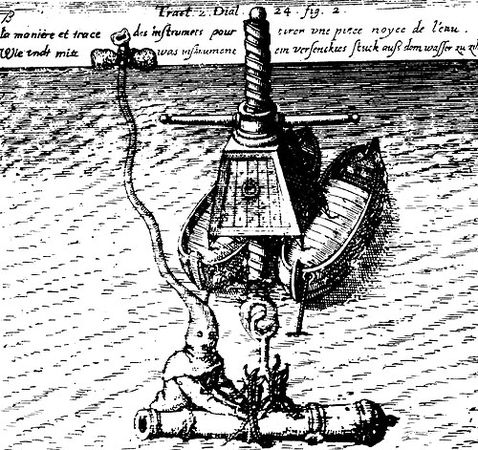

Рис. 10б. Подъем затонувших корабля и пушки. Необходимость поднимать со дна моря затонувшие во время сражений суда и орудия издавна считалась важной задачей. Подъем 'на свет божий' лежащего на грунте корабля и утонувшей пушки наглядно изображен на приводимых иллюстрациях, взятых из книги, вышедшей в начале XVII столетия (по Уффанусу)

Одним из последних связующих звеньев в цепи, ведущей к современным подводным лодкам, была конструкция Фултона (1765-1815 гг.). Свой ставший знаменитым подводный корабль он назвал "Наутилус". Строитель этой первой, по сути дела, современной подводной лодки сказал однажды фразу, ставшую крылатой: "Свобода морей принесет счастье землям".

Известно, что в 1821 г. вынашивался план освобождения Наполеона Бонапарта из его заключения на острове Святой Елены с помощью подводной лодки.

Рис. 11. Птицы в небесах и рыбы в воде издавна питали фантазию человека. Все снова и снова создавались возможные и невозможные теоретические и практические проекты проникновения человека в подводный мир и в воздушный океан. Перед вами один из вариантов подводной лодки с кингстонами и рулями, созданный около 200 лет тому назад. Лодку окружают диковинные морские жители, обитающие как над, так и под морской гладью (по Маркетти Томмази)

Во время первой мировой войны 1914-1918 гг. немцы применяли подводные лодки не только для ведения военных действий, но и для подвоза из Америки жизненно необходимых грузов в блокированные районы. Для этой цели с успехом использовались подводные лодки особой конструкции.

Во время второй мировой войны 1939-1945 гг. предприимчивые дельцы в Швейцарии додумались использовать для контрабанды через южную границу даже целый подводный поезд.

Сигарообразная лодка, закрытая со всех сторон, до такой степени набивалась копченой колбасой, что вместе с одетым в гидрокостюм сопровождающим держалась под самой поверхностью воды. Несколько раз контрабандистам удалось пересечь границу, проходя опасную зону под водой. Поскольку эти путешествия были не ежедневными, кое-кто из таможенных чиновников принял "путешественников" за призрак. Однако очень скоро спохватившись, арестовали аквалангиста, конфисковали лодку, груз, и "подводное привидение" в Луганском озере неожиданно для своих творцов прекратило существование.

Среди конструкторов подводных лодок следует отметить замечательного инженера В. Бауэра (1822-1875 гг.), создавшего несколько типов подводных лодок, а также разработавшего методы подъема затонувших кораблей.

Современное водолазное искусство

Современный уровень развития водолазного искусства позволяет человеку находиться под водой и перемещаться в любом направлении совершенно автономно, без какой-либо связи с поверхностью, в течение определенного, достаточно продолжительного времени.

Пребывание под водой, кроме подъема затонувших предметов, дает возможность заниматься исследовательской работой, археологией, фотографией, спортом, туризмом, подводной охотой.

Как уже было сказано, первым для наблюдения жизни неизведанного мира морских глубин спускался под воду Александр Македонский. В 1844 г. француз Эдуард Мильн, облаченный в резиновый костюм и водолазный шлем, погружался в море близ берегов Сицилии. Он не искал ни сокровищ затонувших кораблей, ни богатых губковых или устричных отмелей. Он хотел лишь собственными глазами увидеть то, что скрывало море от человеческого взгляда.

Сегодня для проведения подводных работ независимо от того, выполняются они в исследовательских или спортивных целях, необходимо упрощение снаряжения и введение новой водолазной техники. Только это даст возможность без большого риска и усилий довериться морю, чтобы изучать его, а также достигнуть новых спортивных результатов. Само собой разумеется, что при постановке других задач, связанных с погружением, человек должен ясно осознавать границы своих возможностей, обусловленных как его собственными физическими и психическими качествами и особенностями, так и физическими свойствами самой воды.