Орел-обезьяноед. Обезьяны - особое лакомство южноамериканских гарпий и других хохлатых тропических орлов. Это птицы особенные. Видом свирепые и страшные. Мощью когтей, силой мышц, пожалуй, превзойдут всех пернатых хищников. Они тяжелее беркутов и многих орланов, но не камчатского. Попадались полупудовые гарпии. Они таскают из деревень поросят и собак. Они душат ленивцев, обезьян, носух, агути… Их полет в гуще леса отмечают испуганные крики ревунов, капуцинов, попугаев. Отважно нападая, гарпии даже человека гонят от гнезда.

Гнездо велико, до двух метров в поперечнике, выстлано обильно зеленью - листьями и мхом. Сооружается на могучем дереве у реки или ручья. И в гигантском этом гнезде насиживают гарпии одно желтоватое яйцо.

Перья гарпий - обменная монета у жителей дикого леса. Индеец, убивший или поймавший гарпию, "получает все, что ему требуется для жизни".

За внешнее сходство с гарпией, за особые вкусы к обезьяньему мясу еще двух хищных птиц можно было бы назвать азиатскими гарпиями - филиппинского обезьяноеда и новогвинейского гарпиевидного орла. Первый, к сожалению, почти истреблен - только около ста их осталось. Международный союз зоопарков постановил не покупать больше у филиппинцев этих орлов. Может быть, такая запоздалая, впрочем, мера хоть немного поможет спасти исчезающий вид.

Филиппинское правительство тоже запретило вывозить орлов-обезьяноедов. Но пришла новая беда: на самих Филиппинах вошло в моду иметь в комнатах чучела этих статных птиц (длина их тела - почти метр!). За чучело дорого платят, так что истребление орлов-обезьяноедов продолжается. К тому же уничтожение лесов, которое на Филиппинах идет полным ходом, лишает обезьяноедов естественных мест их обитания.

Трагопаны. Сатиры, трагопаны, или рогатые фазаны, живут в горных лесах Гималаев, Ассама, Северной Бирмы и Китая. Пять видов. Малоизвестные, но очень интересные птицы. Красочные, как фазаны. У самцов на затылке мясистые рожки, на горле - слабо оперенный кожистый мешок. Когда петух токует, рожки, набухая кровью, растут на глазах и горловой мешок вздувается широким и длинным нагрудником. Петух так трясет шеей, что его "нагрудник" бьется и "летает" вокруг головы. Поднимает и опускает ритмично крылья, "фыркает и шипит", хвост широким веером царапает землю, замер артист, закрыв глаза в совершенном экстазе. Раздутые теперь в полную силу рожки и разбухший "галстук" на груди сияют бирюзой, васильками и огненно-красным.

В общем, невозможное вытворяет петух-сатир. А это лишь только "фронтальный" брачный танец - лицом к курице. Ему предшествует еще и "боковой", с церемонным шагом, бегом, прыжками и прочими трюками.

Перед началом представления много кричит петух поутру: "Вэй, ваа, оо-а-оо-ааа" или "ва-ва-ва-оа-оаа". У разных видов по-разному, но у всех последние растянутые строфы звучат как овечье блеяние.

Во внебрачный сезон трагопаны молчаливы. Негромко перекликаются самец и самка, потеряв друг друга в густом лесу. Они живут парами в вершинах леса. Там, реже на земле, клюют листья, ягоды, фрукты. На деревьях строят гнезда. Если найдут брошенные воронами, белками, хищными птицами - занимают их, постелив сверху зеленые ветки, листья и мох. Кремовых яиц - три - шесть. Птенцы на третий день уже летают с ветки на ветку. Спят на деревьях у матери под крылом.

Все трагопаны - редкие птицы, но три вида из них - рогатый, красноголовый и китайский трагопаны - близки к полному уничтожению. Правда, китайского трагопана довольно успешно разводят сейчас в Англии, в Норфолке, с тем чтобы затем выпустить, если они успешно расплодятся, в родные их леса в Юго-Восточном Китае.

Кагу. Кагу (один вид) живет на острове Новая Каледония, к востоку от Австралии. Сумеречные и ночные, голубовато-серые, величиной с цаплю птицы. Оперение, словно запыленное, обильно присыпано порошком пуховых пудрениц. Летают очень плохо. Одно яйцо высиживают оба родителя. Перед этим живописно токуют. Самец и самка, встав друг перед другом и опустив до земли крылья, расправляют широкой короной длинные хохлы на головах. Затем вертятся вокруг себя, иногда прихватив клювом кончик собственного крыла или хвоста. Опять стоят нос к носу и снова вертятся. Громкие мелодичные брачные песни исполняют дуэтом. Самец запевает: "Ва-ва-ва-вава-ва". Самка отвечает: "Вававава". Потом опять петух: "Ва-ва, вава". Эти три строфы повторяют минут десять подряд.

Кагу - вымирающие птицы. Сейчас на Новой Каледонии охота на них запрещена. Отлов и вывоз этих весьма своеобразных птиц - тоже. Учреждается национальный парк в районе Риверьер-Блю - по существу резерват для кагу. В неволе размножались эти птицы только один раз - в 1920 году в Австралии.

Мелкие животные. До сих пор речь шла о животных крупных - зверях и птицах. Но, подобно им, вымирают и многие мелкие животные других классов: земноводные, пресмыкающиеся, насекомые, моллюски…

В "Красную книгу СССР" на 1978 год занесены в списки редких и находящихся под угрозой исчезновения животных кроме птиц и зверей 8 видов амфибий и 21 вид рептилий. На 1981 год в "Красную книгу" включены более 200 видов исчезающих насекомых, моллюсков и ракообразных. Погибающие пауки еще не учтены. Но уже многое и здесь ясно: исчезают и эти весьма полезные для природы и хозяйства восьминогие. Особенно жалко черно-алого красавца эрезуса. О черном эрезусе мечтают коллекционеры; арахнологи любуются его красотой, всех он поражает - так великолепен! Головогрудь бархатная, черная, с алыми лампасами на боках. И брюшко алое, с шестью круглыми черными пятнами в белой оторочке. А ноги черные, с белыми кольцами.

Таков самец черный эрезус, самка поскромнее - однообразно бархатисто-черная.

В Англии за 90 лет, с 1816 по 1906 год, зоологи поймали только шесть самцов эрезусов и одну самку, и с тех пор никто их там больше не встречал. Может ли так быть, что все черные эрезусы погибли на Британских островах?

Но на континенте они еще живут, радуя глаз коллекционеров и украшая своим великолепием однообразие холмов и пустырей. У нас довольно нередки в степях на юге страны.

На заросшем мелким кустарником или травами, обычно южном склоне бугра, у какого-нибудь кустика, самка-эрезус роет неглубокую норку - вертикально вниз сантиметров на семь. Плотно обтягивает ее изнутри шелком. Кусок шелковой обивки удлиняет губой вверх и над землей в виде крыши или козырька. От конца его и до куста, у корней которого она поселилась, натянуты крест-накрест нити-силки.

Под крышей сидит паучиха в засаде, ждет жуков - единственную свою добычу. Когда шестиногая дичь в силках запутается, она из-под крыши выскакивает, хватает ее за ногу и, продернув сквозь перекрест силков, тащит в нору.

До августа - сентября прославленные красавцы самцы-эрезусы похожи на самок и лишь тогда, в последней линьке, получают от природы свой живописный свадебный наряд. Но, увы, в этом году он не пригодится: самки их поколения уже наглухо запечатали паутиной свои норки до следующей весны. Женихам в гвардейских мундирах ничего не остается как тоже перезимовать. А весной, в апреле - мае, едва стряхнув с себя оцепенение, спешат они к норкам под козырьками и, трепеща всем телом, ходят вокруг натянутым, порывистым парадным шагом вроде того, что принят в некоторых армиях.

В мае бархатисто-черная паучиха уже пеленает 80 желтоватых яичек шелковой тканью. В нее для камуфляжа вплетает шкурки жуков и обломки стебельков. Кокон-люлька получается длинный - девять миллиметров на три. Ночью прячет она его в норе, а днем, подвесив под крышей, греет на солнце. Дни бегут за днями. Веселый месяц май уступает место в череде дней июню - скоро паучатам пора родиться, а ей умирать. Их мать крышу дома надвязывает сверху вниз до самой земли, вход опечатывает паутиной. Дело сделано, теперь умирает. Паучата, сгрудившись у мертвого тела, породившего их, зимуют в шелковой упаковке.

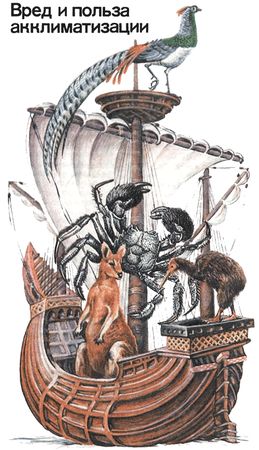

Вред и польза акклиматизации

Эпопея "Сахарный тростник"

В Вест-Индии сахарный тростник впервые увидели в 1520 году. Его привезли с собой испанские колонисты. Почти 150 лет сахарный тростник рос здесь сам по себе. Не было еще его плантаций. Они появились на Ямайке в 1660 году.

Ну и конечно, как водится, началось на этом острове уничтожение лесов, чтобы освободить место для сахарного тростника. Сжигали много деревьев и при варке сока тростника - приготовлении патоки. С тех пор тростниковый ямайский ром прославился на весь мир.

Вскоре обнаружилось, что не весь урожай сахарного тростника собирает человек - пятую часть его пожирают крысы. Их тут четыре вида, местных и завезенных из-за моря.

Увидев такую беду, плантаторы решили принять серьезные меры против крыс: объявили премию - одно пенни за каждую убитую крысу. И охота началась! Ежегодно уничтожали не менее 20 тысяч крыс, так что такой метод спасения сахарного тростника обходился очень дорого. Стали искать иные пути борьбы с крысами.

На Ямайке очень мало хищных птиц и совсем нет хищных зверей, так что природных врагов у крыс, можно сказать, и не было. Решили таких врагов привезти на Ямайку из других стран.

Первым оказался королевский удав. Когда и как он попал на остров, неизвестно. Но известно, что чернокожие рабы, обрабатывавшие плантации, очень боялись этих змей и при каждой с ними встрече убивали их своими мачете.

По этой, по другой ли причине польза от змей оказалась небольшой.