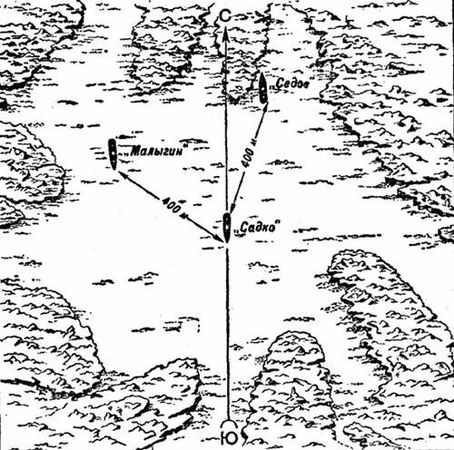

Положение судов во льду при остановке на зимовку. По зарисовке В. К. Гордеева.

На борту "Малыгина" была организована метеорологическая станция. Здесь через каждый час измеряли температуру, атмосферное давление, направление и силу ветра, осадки, видимость. Здесь же эти данные проходили предварительную научную обработку, делались обобщения, выводы.

Словно в обычном экспедиционном рейсе, через каждые 30 миль пройденного пути производились гидрологические станции. Гидрологи брали с разных горизонтов пробы воды. Гидробиологи собирали и изучали представителей подводной фауны. Геологи извлекали со дна моря пробы грунта и исследовали их. Одним словом, караван превратился в научный городок, в лабораториях которого велись важнейшие исследования, сулившие науке ряд интересных, открытий.

Интерес этот вскоре еще более повысился в связи с тем, что в море Лаптевых появился второй дрейфующий караван. Дело в том, что ледоколу "Ленин" и четырем судам, которые он вел, так и не удалось стать на надежную зимовку в Хатангском заливе. 14 ноября 1937 года сильным юго-западным ветром льды, в которых остановились эти корабли, оторвало от берега и понесло в открытое море. С этого момента уже два каравана дрейфовали одновременно в море Лаптевых: первый - из трех ледокольных пароходов - в северо-восточной части этого моря и второй - караван "Ленина" из пяти судов - в юго-западной. Теперь научные работники могли сравнивать данные этих дрейфов.

Одновременный дрейф двух караванов продолжался почти 9 месяцев, вплоть до 7 августа 1938 года, когда "Ленин" и остальные суда были выведены изо льдов ледоколом "Красин".

Мы двигались на север.

С первых же дней стало ясно, что мы дрейфуем значительно быстрее, чем "Фрам" Нансена. "Фрам" за первые 9 месяцев дрейфа продвинулся всего на 400 километров. Наш же караван лишь за один первый месяц оставил за собой в общей сложности 400 километров, приблизившись к полюсу, если считать по прямой, на 200 километров.

Утром 27 ноября наши корабли пересекли трассу "Таймыра", на котором за 24 года до нас прошел капитан 2-го ранга Борис Вилькицкий, открывший Северную Землю. Мы вступили в область "белого пятна". На столе у вахтенного теперь вместо карты лежал чистый лист бумаги, на котором мы прокладывали линию дрейфа, наносили глубины и другие навигационные данные.

28 ноября направление дрейфа неожиданно изменилось. Устойчивые юго-западные ветры увлекли нас на восток-северо-восток, в сторону от трассы "Фрама". Со скоростью полмили в час караван уходил все глубже в область неисследованного "белого пятна". У камельков шли оживленные дискуссии: куда унесут нас льды?

И только весной 1938 года изменившиеся ветры положили конец этому безудержному дрейфу на северо-восток и повели караван сначала почти на север, а потом на северо-запад.

Самой восточной точки дрейфа мы достигли 2 марта 1938 года, когда суда оказались на 78°23',7 северной широты и 153°26' восточной долготы.

Любопытно отметить, что дрейф каравана "Ленина" был почти подобен нашему дрейфу. "Ленин" также до конца, января 1938 года дрейфовал приблизительно на восток; так же как и мы, до начала апреля того же года он дрейфовал почти на север, а после этого, так же как и мы, - на северо-запад. Только одна причина могла вызвать такое совпадение дрейфов, и этой причиной в обоих районах моря Лаптевых были вторжения воздушных масс с юго-запада.

Из-за этих вторжений оба наши каравана в зимние месяцы своего дрейфа описали петли с выпуклостями, направленными на восток. Замечательно, что и "Фрам", начавший свой дрейф 23 сентября 1893 года на 78°50' северной широты и 133°30' восточной долготы, в начале зимы описал петлю, также направленную на юго-восток и также вызванную вторжением воздушных масс с запада. Но только во время Нансена эти обычные для предзимнего периода в море Лаптевых вторжения воздушных масс с запада были слабее и менее продолжительны, чем сейчас, в период потепления Арктики.

Таким образом, научные работы шли полным ходом. Но и те, кому не удавалось в них участвовать, находили применение своим силам.

Одни были заняты ремонтом машин и корабельного инвентаря; другие работали в "пошивочных мастерских": тачали из старой, уже негодной меховой одежды теплые рукавицы; третьи мастерили различное подсобное снаряжение, необходимое для научных работ.

"Седов" был превращен в плавучий вуз. Там, при скудном свете керосиновых мигалок, ежедневно собирались обросшие бородами, чумазые от копоти студенты и профессора в валенках и ватниках. Вооружившись карандашами, студенты мелким почерком записывали лекции, стараясь всемерно экономить бумагу, самый дефицитный товар на дрейфующих кораблях.

Профессора, проживавшие на "Садко", ходили в этот "дрейфующий вуз" по льду с почетным конвоем - их сопровождали моряки, вооруженные винтовками на случай неожиданной встречи с медведем.

Пример студентов подействовал заразительно. Началась организация самых различных школ и кружков. Андрей Георгиевич Ефремов был назначен заведующим учебной частью "дрейфующего морского техникума". Этот техникум, готовивший штурманов малого плавания и механиков третьего разряда, расположился в просторной кают-компании "Садко". Я бы не сказал, что студенты нашего техникума страдали от жары в этом помещении: экономя топливо, камелек в кают-компании разжигали только за полчаса до вечернего чая и затем сразу же тушили. Занятия же начинались после чая. Поэтому к концу лекций из кают-компании доносился дробный стук обмерзших валенок; каждый согревался, как мог. Тем не менее, прогульщиков и неуспевающих в техникуме почти не было.

Партийная организация поручила мне руководство школой политической грамоты, в которой занимались матросы и кочегары. Занятия обычно проходили в кубрике, за столом, стоявшим возле камелька. Тускло светились две керосиновые лампочки. Из всех углов глядел мрак. Из камелька сочилась струйка сладковатого, удушливого дыма. Сверху, с валенок, сушившихся над огнем, капала грязная вода. Но люди уже привыкли к этой обстановке и не обращали внимания на такие мелочи.

Вооружившись конспектом, я рассказывал своим слушателям о государственном устройстве СССР, о родине, о партии, о зарубежных странах. Многочисленные вопросы часто заставляли менять намеченный план и читать дополнительные лекции.

Так возникла однажды беседа о Парижской Коммуне. Целый вечер я рассказывал об историческом значении Коммуны, о героизме коммунаров, о жестоком генерале Галифе и коварном Тьере, пожертвовавших кровными интересами Франции, лишь бы подавить восстание; говорил об ошибках руководителей Коммуны.

Слушали с интересом. Изредка меня перебивали неожиданными горячими репликами:

- Куда ж они смотрели? Ну, конечно, надо было на Версаль идти, на Версаль! Как наши в Питере Зимний брали!..

Очень оживленно прошли беседы о социализме и коммунизме, о государстве, об индустриализации. Но больше всего разгорались страсти, когда мы беседовали о коллективизации. Тут уж сыпались реплики даже из самых дальних углов, где стояли двухъярусные койки моряков, не участвовавших в кружке:

- А вот у нас в деревне, писали мне перед рейсом, никак доходы с прошлого года поделить не могут. Бают все: завтра да завтра!..

Недовольному отвечали из другого угла:

- Лядащий ваш колхоз, однако. У нас, матка писала, хлеба завались, девать некуда!..

Большим успехом пользовались беседы о международном положении. Радисты аккуратно принимали все сообщения ТАСС, и эти телеграммы заменяли нам газеты.