18. Среднеазиатские черепахи в пору весенней активности.

19. Лисята-подростки у норы.

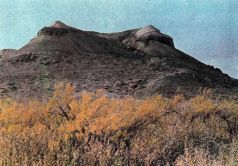

20. Вот с таких возвышенностей волки обычно обозревают окрестности.

21. Выводок волчат.

22. Типичный пейзаж Приаральской равнины.

Более четверти века наблюдая за волками, зоолог В. К. Гарбузов иногда имел с ними самые напряженные контакты: отбирал у зверей добычу, забирал из логова щенков... но ни разу не подвергался их нападению.

23. Неподвижно сидящую на камне пищуху увидеть трудно.

24. Землеройка - маленький и юркий зверек, активный в сумерках и ночью.

25. Заяц-русак. Уши его насторожены.

26. Розеточница плосколистая. Вот на таких каменистых склонах, в расщелинах скал она и растет.

"Один в поле не воин",- говорит известная пословица. В переносном смысле она верна и для животных. Действительно, в сообществе себе подобных они быстрее замечают опасность, легче переносят непогоду, успешнее защищаются от хищников, меньше страдают от бескормицы, имеют и другие преимущества, которые помогают им выстоять в суровой жизненной борьбе. Естественно, жизнь в сообществе требует слаженности действий, умения распознавать намерения партнеров, избегать крупных конфликтов, подчиняться более опытному и сильному вожаку, заботиться о сочленах своей группы. Не случайно, у всех животных (по крайней мере высших) существует своеобразный "язык" звуков, мимики, запахов, выразительных поз и движений.

Кроме отношений с себе подобными существуют тесные связи с другими видами. Для одних данное существо является конкурентом (по питанию, убежищам), для других - добычей, для третьих - врагом. Так или иначе каждое животное живет под влиянием непрестанного взаимодействия с множеством других существ, которые наряду с рельефом, климатом, растительностью создают среду его обитания.

О тесных взаимосвязях в сообществе, о своеобразии поведения разных видов животных повествует вся книга и, в частности, первый ее раздел.

А. Ф. КОВШАРЬ

Самые крепкие узы

Мы часто говорим, что в природе все взаимосвязано. Но всегда ли ясно представляем себе масштабы, прочность и сложность этих незримых нитей? Живущий под крышей дома воробей связан и с обитающим рядом воробьем-соседом, и с хозяином дома - человеком, и с разгуливающим по крыше котом, и с растущим у дома подсолнухом, но сколь различны эти связи и как неодинаково значение каждой из них для воробья!

Важнейшее свойство всего живого на Земле - постоянный обмен веществ с окружающей средой. Камень может веками лежать относительно неизменным, ему не надо притока веществ извне. Иное дело - живой организм. Даже самые выносливые и непритязательные лишайники должны периодически получать влагу и питательные вещества и что-то выделять в окружающее пространство; то же самое свойственно всем другим растениям и животным: без притока питательных веществ они погибают. Вот почему питание, после дыхания и утоления жажды,- самый необходимый процесс жизни. Не зря пищевые связи часто называют цепям и питания. Выяснение их требует длительных, нередко многолетних научных поисков. Давайте попробуем хотя бы чуть-чуть заглянуть в сложный мир этих связей на примере птиц, населяющих горные леса Заилийского Алатау близ Алма-Аты.

Темные манящие пятна лесов хорошо видны на крутом склоне хребта, как бы нависающем над городом. Однако, чтобы добраться до них, понадобится не менее получаса автомобильной езды в пределах бывшего пояса кустарниково-разнотравной степи, ныне почти полностью освоенной человеком: сады, плантации и поля окружают дорогу, ведущую к любому из близлежащих к городу ущелий. И только в сильно пересеченной местности, где земледелие невозможно, сохранились еще остатки прежней дикой растительности: кусты шиповника, барбариса, облепихи, островки дикой яблони и абрикоса; весной склоны "прилавков" расцвечены белыми цветами крокусов, ирисами и тюльпанами.

Лесной пояс, занимающий склоны гор примерно от 1300 и до 2800 метров над уровнем моря, представляет собой, не сплошной массив, а пеструю смесь из темных грив хвойного леса, светло-зеленых осиновых перелесков, ярко-зеленых островков диких яблонь, расположенных в основном в нижней части пояса. Довольно большие пространства между пятнами леса заняты зарослями высокотравья, густых кустарников, а также выходами скал и каменистыми осыпями. Выше 2000 метров исчезают яблоня, осина и боярышник, зато много рябины, а если еще подняться примерно на 200 метров, то все чаще начинают попадаться кусты туркестанской арчи. На высоте же более 2800 метров она становится единственной хвойной породой, властительницей следующего за лесным субальпийского пояса.

Флора северных склонов Заилийского Алатау очень разнообразна. По исследованиям академика АН КазССР Н. В. Павлова, здесь растет около 1200 видов высших растений.

В таких условиях обитает несколько десятков видов птиц. Из них более сорока видов устраивают гнезда и выводят птенцов именно в лесном поясе. Среди них есть питающиеся в основном растительным кормом - например, тетерев, вяхирь, большая горлица, арчовый дубонос, седоголовый щегол, красношапочный вьюрок, клест-еловик, обыкновенная и арчовая чечевицы.

Многие лесные птицы поедают только насекомых и других мелких беспозвоночных животных. Это - лесной кулик вальдшнеп, совсем недавно обнаруженный на гнездовье в Большом Алматинском ущелье; обыкновенная кукушка, разные виды ласточек; трясогузки - горная и маскированная; крапивник, три вида пеночек; желтоголовый королек, обыкновенная пищуха.

Еще больше среди лесных птиц таких, которые в одно время года отдают предпочтение растительным кормам, в другое - животным. Это дрозды - деряба и черный, синяя птица, разные виды горихвосток, синиц, завирушек, черная ворона, сорока, кедровка и другие.

Всех этих птиц поедают в свою очередь пернатые хищники. В горном лесу живут три вида мелких соколов - чеглок, дербник, обыкновенная пустельга; ястреб-перепелятник (а в последние годы стал гнездиться и тетеревятник!), орел-беркут и совы: ястребиная, ушастая, мохноногий сыч, сплюшка и филин.

С какими же растениями и животными связаны питанием птицы горных лесов? По важности на первом месте стоит тянь-шаньская ель - вечнозеленое хвойное дерево высотой до пятидесяти метров, с узкой конической, колонновидной или пирамидальной кроной и горизонтальными ветвями, которые в благоприятные годы украшены темно-фиолетовыми или зеленоватыми шишками. Хвоя этой ели мягче, чем у других, и служит зимним кормом тянь-шаньского тетерева. Питаясь летом разнообразной растительной и животной пищей, в холодное время года он довольствуется в основном еловой хвоей.

Гораздо больше потребителей семян тянь-шаньской ели. Это замечательное дерево начинает цвести и плодоносить в редколесьях с сорока пяти лет, а в густом лесу - только с шестидесяти. В конце мая и первой половине июня маленькие мужские шишечки, каждая всего в сантиметр длиной, начинают выделять огромное количество желтой пыльцы. Ее настолько много, что вода в горных озерах желтеет, а по берегам их образуются целые валы из желтой пены. Около десяти дней длится буйное пыление, но только через три месяца, где-то к сентябрю, созревают семена, которые сохраняются на дереве тоже не более трех месяцев. К середине зимы шишки уже практически пусты, и только в самые урожайные годы они частично сохраняют семена до конца зимы.

На одной ели средних размеров бывает до четырехсот шишек, в каждой из которых в среднем около сотни семян. Общий урожай может составлять до шестидесяти тысяч шишек или шести миллионов семян на гектар! Если к этому добавить высокую питательность (примерно 30 процентов жира) и не менее высокие вкусовые качества еловых семян (их охотно поедают даже животные, никогда раньше их не видевшие,- например, обитатель песчаных пустынь трехпалый карликовый тушканчик), то станет ясно, как велико их значение для огромного количества самых разных животных - от насекомых-семяедов до многих зверей и птиц.

Среди пернатых главные потребители семян еловой шишки - клест-еловик и кедровка.

Странным кажется на первый взгляд клюв клеста: концы загнуты да еще и перекрещены. Однако эта форма очень удобна: работая челюстями, словно жуя, птица легко раскрывает плотно сомкнутые чешуйки шишки, расковыривает даже недозрелые. Отодвинув чешуйку, клест дотрагивается до лежащего под ней крылатого семечка своим липким от густой слюны языком и отправляет его в рот.