Пять лет назад Шенкман отгородил кусок тундры проволокой, чтобы изучить, в каких условиях лучше всего отрастает ягель - мелкий лишайник с листками бело-желтоватыми и кудрявыми, как рога оленя. Ягель - основной корм оленя. Опыты Шенкмана уже сейчас дают некоторые выводы: если не допускать, чтобы олени подолгу задерживались на одном месте, ягель быстро восстанавливается.

- Вот перейдут самоеды в коллективы, - мечтает вслух Шенкман, - и мои опыты понадобятся для построения социалистического плана пастьбы. Ягель - важнейший вопрос полярного оленеводства.

Вайгачские ненцы легко и быстро сдружились с экспедицией. Начальник экспедиции тов. Эйхманс первый пошел к ним в чумы с "визитом", ненцы угощали парной олениной, свежим омулем и чаем. Для важного гостя женки протирали почерневшие фаянсовые чашки подолами юбок.

Ненцы возили на своих оленях членов экспедиции на дальние обследования, предводительствовали в охоте на гусей, покупали в экспедиционном ларьке нужные продукты и товары.

Иные из вайгачских ненцев за всю жизнь не спускались ниже 70° - не видели лошадей, коров, на мир ненцы смотрят сквозь рога оленя.

Гавря Тайбарей, председатель кочевого Совета, завидев лошадей, привезенных экспедицией, с испуга ускакал в тундру. Остановив нарты на холме, он издали разглядывал диковинных зверей.

- Хо! Хо! - восклицал он от удивления. Потом спросил: - А когда у них вырастут рога?

Бойкий сынишка Гаври Тайбарея подружился со слесарем и стал у него помощничать.

- Устроимся окончательно, - обещал ему начальник экспедиции тов. Эйхманс, - и всех вайгачских ненцев обучим грамоте.

Будущий ненецкий слесарь восхищенно любовался брызгами искр с наковальни.

Краевед Прокофьев внес предложение назвать вайгачский поселок по-ненецки - "Уптмар", что значит - город свинца.

Кто-то возразил Прокофьеву:

- Нельзя значение первого индустриального арктического поселка ограничивать ролью свинца. Это - аванпост социалистической стройки в Арктике.

Страшен Вайгач для непривычного человека!

- Молодец парень, на Вайгаче-острове побывал! - говорят пустозерцы о смельчаках.

"На Вайгаче побывать - смерть узнать".

"Вайгач - горю матка".

Люди экспедиции в метелях, в морозах, во мраке полярной ночи упорно бурили пласты, чтобы дать к навигации результаты разведки и первые грузы арктического свинца.

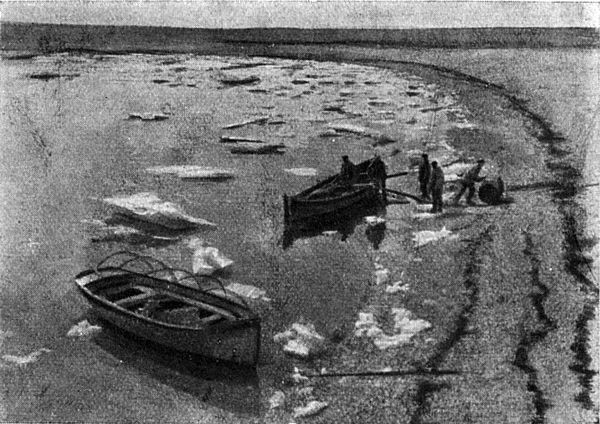

Новая Земля. Маточкин Шар. Ненцы перед отправкой на промысел морского зверя.

Вайгач. Бухта Варнека в разгаре полярного лета.

Чистка песцов.

9

Комсомолец тундры

Отец Ефима Лабазова когда-то держал стадо в пятьсот голов, но случилась "холера", так зовут в тундре сибирскую язву, и все до одного олешка погибли. "Случилось великое несчастье, начался поголовный падеж оленей, сейчас самый разгар свирепства, мрут последние. Не знаем, как жить и что делать", - писал об этом ужасе один грамотный ненец. Отец "сел на едому" (то-есть стал нищим). Оставалось наняться в батраки. Он поступил к богатому оленеводу Чегр-Як, у которого и пастушил стада около десяти лет, пока не женился и не стал ходить снова своим чумом, но теперь уже не самостоятельно, а "в парме", то-есть, совместно с другим оленеводом (мелкие оленеводы всегда ходят в парме). Вскоре овдовел, от первой жены осталась дочь. Женился на колвинке, но и вторая жена умерла, когда Ефиму было шесть лет. Отец женился в третий раз, поселился в Колве, занимался промыслом и батрачил у богатых.

Ефим до семи лет был при отце, а когда отец принялся батрачить, жил с мачехой в Колве. Жить было трудно, иногда приходилось как милостыни просить отбросы от убоя оленей. Мачеха обращалась худо, однажды чуть не задушила. Ефим таскал дрова и воду местному жителю по прозвищу "Яран-Поп" (т.-е. "самоедский поп"). Поповское прозвище Яран-Поп получил за особую страсть к богоугодным песням. У него прожил Ефим до 1920 года; ходил в тундру, приучался пасти оленей. В этом году Ефима приняли в колвин скую ненецкую школу, больше отца родного полюбил Ефим учителя Юксева Протаса. Но вскоре с Урала по реке пришли белые, и руководителя школы, бывшего красного партизана Юксева Протаса, расстреляли. Ученики разбежались кто куда. Ефим поступил к оленеводу Таганову Павлу и кочевал в районе Второго тузсовета. У этого Таганова работал до 1924 года. Дурной человек Таганов: кормил пропащим мясом, малицу давал холодную, сшитую из длинноволосой "постели". По командировке Колвинского волисполкома осенью попал в Ижму, учился, но дошел слух, будто отец требует домой. Вернулся, помогал старику в хозяйстве, куропатку промышлял, вступил в комсомол и одно время был даже секретарем ячейки. С весны 1927 года нанялся батрачить к Павлу Михайловичу Ледкову, к тому самому Ледкову, который верховодил на тундровой соборке. Но летом 1928 года вдруг вызывают Ефима в Третий Большетундровый Совет. - "Хочешь на большого человека учиться?" - спросили у него в Совете. Ефим с радостью согласился. Ему выдали путевку на северный факультет Восточного Института, ныне преобразованный в самостоятельный Институт народов Севера.

В августе 1928 года Ефим Лабазов впервые покидал тундру. Прихватив с собою кусок оленины и черных сухарей, в малице, в нерпичьих пимах, в новой пыжиковой шапке, подаренной Советом, Ефим забрался на пароход, и этот огромный "пловучий дом" повез его от родных берегов в таинственный Архангельск. Весь долгий путь мучила морская болезнь, он мертвецки лежал на висячей койке в душном кубрике. Легче стало только на пятые сутки, когда входили в Северную Двину. Он восторженно глядел с палубы на множество пароходов, огромных, как горы Пай-Хоя, на залитые электричеством лесопильные заводы. Повсюду, насколько охватывал глаз, сверкали величиною с голову моржа яркие звезды, и было светло, как при северном сиянии. А когда Ефим, сойдя с парохода, пошел за народом в город, то был в ужасе: как на диких оленях по улицам неслись светящиеся домики, непохожие ни на чум, ни на пловучие жилища. Б этих домиках битком напихано людей. Трамвайные домики треща звонками бежали прямо на прохожих.

Какой-то любезный человек привел Ефима к Дому Крестьянина. Ефим заплатил серебряный полтинник и остался ночевать. В помещении жарко и много мух.

- Чего же ты, парень, на койку не ложишься? - участливо спросил заведующий, выходя в полночь до ветру.

Ефим сидел на крыльце.

- Охота на воздухе сидеть, спать не охота, - отвечал Ефим, а у самого веки не поднимаются, в глаза будто кто песок насыпал, так мучительно хотелось спать после изнурительной дороги.

- Может душно, так ты окно открой, - посоветовал заведующий.

- Дом - не чум, завсегда в нем дусно, - извиняюще оказал Ефим. - Непривычный мы народ к домам.

- Дащдто поделаешь, - вздохнул Лабазов, с горестью тогда подумав о том, что надолго расстался он и с удобствами чума и с чистым воздухом тундры.

Так и просидел Ефим первую ночь в большом городе на черном крыльце Дома Крестьянина.

На другой день, когда солнце уже палило крепким зноем, Ефим отправился в столовую. Кусок оленины, к которому он из-за морской болезни так и не притронулся, в тепле загнил. Хотелось есть. На него, укутанного в меха, все оглядывались, но малицу снять не смел: под нею изодранная старая рубаха, а люди в городе такие чистые и аккуратные. В столовой, где чаевали за столиками извозчики и люди неопределенных занятий, Ефим, положив на скамью шапку, стал к кассе за талонами. Когда вернулся к столу, шапки не оказалось. Ефим растерянно спросил у сидевших: "Куда она ушла?" Дареную пыжиковую шапку украли.

- Краденое не в пример дешевле купленного, - размахивая кнутовищем, покатывался краснолицый извозчик.

Ефим не понимал, что же смешного в его несчастьи. Ему было очень стыдно за человека, взявшего чужую шапку. "В тундре везде кладем, как можно так?" - огорченный первыми впечатлениями от людей города, думал Лабазов.

- Это тебе, мил дружок, не Самоедия, тут на ходу подметки режут, - деловито заметил человек в закапанной известкой блузе.

- Людоед аль аскимос какой? - делал вслух предположения бородач, сидевший за соседним столиком и с любопытством разглядывавший ефимову малицу.

- Я, товариси, ненець! - вспыхнул Ефим.

- Смотри: немець! Можа хранцуз? - надрывались извозчики.

Овощная пища, как сено. Особенно противна свекла. "То ли у нас: и оленина парная, и оленина мороженая, и омуль, и дикие гуси…" - мечтал Ефим. - "Плохо мне будет. Но, может, всем, кто хочет учиться, бывает худо?" Подали чайник. "Разве это чай?" Ефим вынул из кармана свою пачку и засыпал по-тундровому, чтобы был густой. "Здесь воду льют, а не чай".

Тяжело было в первые месяцы и в Ленинграде.

Ефима находили спящим под койкой, никак не мог он привыкнуть к простыне и одеялу, к тому, чтобы ложиться в одном белье. Куда приятней, завернувшись в малицу, растянуться на полу. Не мог он бросить тундровой привычки плевать куда попало. В тундре - куда ни плюнь, все к месту. И пища не нравилась: скотское мясо навозом воняет. Ефим напрасно доказывал, что "корова - глупая животина, что она на своем дерьме спит, а олень, он завсегда на свежем воздухе и в чистоте".