На протяжении столетий, а может быть и тысячелетий, работали старатели в водах индийских рек. Известия об открытии первых индийских алмазов теряются в полной крутых поворотов истории ранних феодальных государств с их блистательным подъемом, расцветом и распадом. Алмазы и другие драгоценные камни играют большую роль в индийской мифологии. Их колыбелью, по преданиям древних индийцев, был огромный массив Гималаев. Даже происхождение жемчуга приписывалось таинственным подземным силам. До сегодняшнего времени сохранились предания о начале добычи индийских алмазов, некоторые из них кажутся достоверными, а другие сомнительными.

Примерно за 600–800 лет до нашей эры в Индии были найдены первые алмазы. Как позднее в Южной Африке, алмазы здесь были обнаружены прежде всего в речных отложениях. На берегах Пеннару, Кришны, Годавари, Маханади и многочисленных притоках Ганга, возможно, трудились тысячи старателей. При помощи деревянного блюда они промывали породу, чтобы отделить драгоценные камни.

Неизвестно, сколько алмазов, рубинов, сапфиров и других драгоценных камней было найдено в те времена. О масштабах добычи этих камней можно судить по историческим сообщениям и преданиям, в которых говорится о том, что древнеиндийские дворцы и храмы были богато украшены этими камнями. Некоторые из этих исторических построек сохранились до сегодняшнего дня и дают наглядное представление о высоком уровне культуры в древней Индии.

Благодаря большому интересу мореплавателя Марко Поло к культуре народов Азии можно проследить, как развивалась добыча алмазов в долинах индийских рек начиная с XII века. Подобные сведения встречаются в путевых записках других путешественников.

Разработка крупных алмазных месторождений началась в Индии с XVI века. В 70-х годах XVII века поездку по районам добычи алмазов в Индии совершил французский торговец драгоценными камнями Тавернье. Он увидел, как под невыносимо жарким солнцем тысячи людей, подобно муравьям, копошились на этой каменистой местности: дробили камни, сортировали их, просеивали, каждую секунду ожидая удара надсмотрщика. По предположениям Тавернье, в середине XVII века около 60 000 человек занималось добычей драгоценных камней. Конечно, можно сомневаться в точности этой цифры. Но достоверно, что уже в раннее средневековье почти все алмазы и большая часть других драгоценных камней добывались в Индии или в других азиатских странах.

Из литературных источников древнего Китая также явствует, что нам были известны алмазы, которые служили украшениями или использовались в качестве инструментов.

Разграбление Дели персидским правителем не было единичным случаем. В ходе военных действий украшения, золото и драгоценные камни часто становились добычей. Это было связано не только с жаждой роскоши, присущей феодальным дворам. Они составляли важное средство обмена и платежа, на них можно было в необходимых случаях купить лошадей, верблюдов, слонов, корабли, повозки, носильщиков. Обладателем огромного количества алмазов чистой воды был гуридский султан Гийас-уд-дин Мухаммад, брат которого Шихаб-уд-дин Мухаммад завоевал значительную часть Индии.

В средние века между Азией и Европой велась оживленная торговля алмазами. Один торговый путь проходил через Пенджаб, перевалы Гиндукуша. Базары Ближнего Востока являлись важнейшими перевалочными центрами. Чем дальше от места добычи драгоценных камней, тем выше поднималась их стоимость, тем больше товаров требовалось обменять для того, чтобы приобрести их.

Другой торговый путь - морской - соединял индийские города, расположенные на побережье Индийского океана, с Аравией. Здесь начинался долгий, иногда длившийся несколько месяцев путь караванов верблюдов через пустыню, которые наряду с пряностями, особенно ценившимися в Европе, везли золото и драгоценные камни.

Десятки тысяч этих камней достигали описанными выше путями места назначения, оседали в сокровищницах того или иного феодала или были обработаны, чтобы своим блеском и великолепием украсить кольца, броши, колье, пряжки, застежки или подвески.

С некоторыми из этих камней связаны истории, на протяжении веков передававшиеся из уст в уста и обраставшие легендами. Многие из них были преданы забвению, но те, которые касались самых крупных на земле камней, сохранились в памяти людей.

Мы уже познакомились с историей знаменитого "Кохинора", теперь расскажем несколько эпизодов из истории других крупных камней.

"Великий Могол" и другие бриллианты

Так называемый "Великий Могол" наряду с "Кохинором" является старейшим драгоценным камнем. Когда его нашли, он, по-видимому, был размером с шарик для настольного тенниса, до шлифовки он весил 800 каратов, а после - около 279 каратов.

"Великий Могол", как говорят предания, это камень, на котором остались следы кровавых интриг правителей империи Великих Моголов. Близкие родственники - братья и сестры, дети и родители - стали по вине этого камня участниками непримиримой вражды и кровавых схваток. Сам он был найден в 1640 году в Голконде.

Французский ювелир Тавернье утверждал в своих путевых заметках об Индии, что он лично видел алмаз "Великий Могол" 1 ноября 1665 года в царской сокровищнице. После разграбления Дели камень, видимо, попал в руки Надир-шаха. Долгое время даже ювелиры придерживались мнения, что "Кохинор", принадлежавший английской короне, это неотшлифованный "Великий Могол".

Другой крупный бриллиант, известный в настоящее время под названием "Орлов", был найден в Индии в начале XVI века в Голконде, в копях Коллура. После огранки вес его равнялся 200 каратам. Именно в этом виде камень во дворце Аурангзеба обратил на себя внимание Тавернье. "Орлов" так же как и "Великий Могол", был вставлен в трон Надир-шаха. В 1737 году алмаз "Орлов" носил наименование "Дериа-Нур". Позже его выкрали, и через ряд рук он попал на рынок в Амстердам, где в 1773 году его купил граф Орлов. При Екатерине II камень был вставлен в царский скипетр.

С камнем "Санси" также связана полная различных перипетий история. Впервые его видели у Карла Смелого, который взял его с собой в битву при Нанси в 1477 году, надеясь, что камень принесет ему успех. Но этого не произошло: владелец бриллианта нашел в этой битве свою смерть. Солдат швейцарской гвардии обнаружил камень на поле боя и пропил его. Позже он появился у короля Португалии, а затем у одного французского торговца.

В конце концов его приобрел дворянин-гугенот Санси. Будучи посланником в Солотурне, Санси получил от Генриха III приказ прислать ему бриллиант в качестве залога. На слугу, которому Санси поручил доставить камень королю, по пути было совершено нападение, его ограбили и убили. Но перед смертью, собрав последние силы, он проглотил драгоценность. Санси узнал об этом поступке своего слуги и приказал вскрыть труп. Таким образом, камень был найден. В 1688 году его приобрел один из Стюартов, и алмаз получил название "Санси". Позже он перешел во владение Людовика XIV, а затем Людовика XV. "Санси" украшал последнего во время коронации. В конце концов он попал в Россию.

Как гласит предание, в течение столетий проклятие лежало на бриллианте "Надежда", который приносил своим владельцам только несчастье. Очень давно он был глазом статуи индийского бога Рамы. Существовало поверье, что всякого, кто овладеет этим камнем, ждут болезни, гонения, бесчестие и в конце концов неотвратимая смерть! И все же находились все новые авантюристы, которые овладевали бриллиантом, невзирая на проклятие.

Тавернье увез бриллиант в Европу. Смерть путешественника, последовавшая вскоре за этим, была явлением скорее нормальным, чем таинственным: ведь ему было 80 лет. Другой владелец камня умер в тюрьме. Бриллиант приобрел Людовик XIV, который подарил его одной из своих любовниц, и скоро та потеряла его благосклонность. Этот камень носила и Мария-Антуанетта. Во время французской буржуазной революции 1789–1794 годов ее обезглавили. Но камень, разумеется, здесь был ни при чем.

Позднее его приобрел английский банкир Хоуп. Затем бриллиант перешел к одному русскому князю. Его владельцами были также султан, актриса, газетный издатель, нефтяной магнат. Сейчас он принадлежит богатому американскому ювелиру Винстону. Иногда этот камень демонстрируется на больших выставках драгоценностей и во время так называемых благотворительных мероприятий.

Все владельцы "Надежды" рано или поздно умирали. Легковерные головы приписывали это действию проклятия, хотя при ближайшем рассмотрении выяснилось, что их смерть - не связанные между собой случайности.

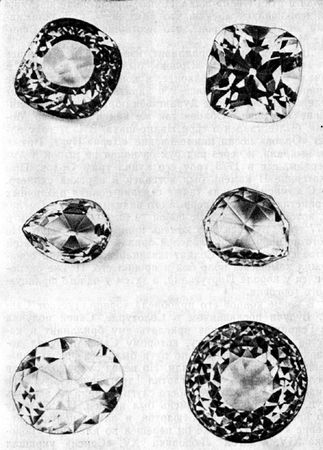

Среди многих камней с "историей" можно назвать "Империал", "Нассау", "Эксельсиор", "Флорентинец", "Юбилей", "Шах". Упоминания заслуживает и один современный камень - "Куллинан", - который был найден в Южной Африке на участке, принадлежавшем Томасу Куллинану. Это самый крупный из всех известных до сих пор алмазов. Судя по линии разлома, он, несомненно, является осколком еще более крупного камня. Другая, большая часть его так и не была найдена.

Считают, что нашел этот камень Фредерик Уэллс. Но камень получил имя владельца участка. Вес камня составлял 3106 каратов. Он был столь велик, что его пришлось сначала расколоть, чтобы приступить к огранке.

В одной из амстердамских гранильных мастерских проделали тончайшую работу, в результате которой невзрачный алмаз превратился в девять больших и 96 маленьких бриллиантов - одну из самых дорогих в мире коллекций драгоценных камней.