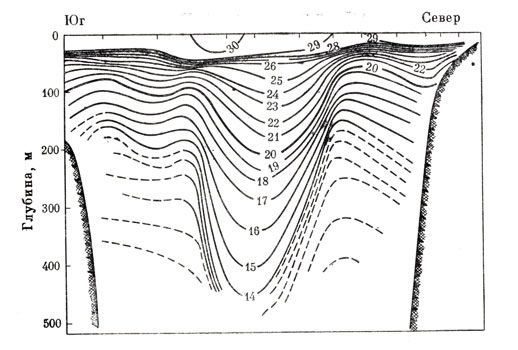

Рис. 3. Океанографический разрез Мексиканского залива (цифры - летняя температура)

Куполообразное поднятие может достигнуть поверхности, как, например, против берегов Перу и Эквадора. В этом случае на поверхности появляются пятна холодной воды, а на карте поверхностных изотерм - замкнутые области низкой температуры, например пятно с температурой 17–18°, окруженное водами 22–23°.

Иногда вода с глубины поднимается по континентальному склону и входит на внешний, обращенный к океану (мористый) край шельфа, существенно влияя на условия в придонных слоях. Такого рода подъемы широко распространены у западных берегов Африки, в Мексиканском заливе, у берегов Индии и Аравии. При этом прибрежное мелководье и поверхностный слой не подвергаются непосредственному воздействию поднявшихся вод.

В других случаях поднимающаяся по шельфу вода достигает поверхности либо в прибрежном мелководье, либо над глубокой частью шельфа. При этом резко понижается температура на поверхности, достигая совершенно не свойственных тропической зоне значений. Пример такого подъема воды и падения температуры - южная часть банки Кампече, где летом на поверхности бывает лишь 24–23°, а за пределами зоны подъема 29°. Еще более резкое понижение наблюдается летом северного полушария при юго–западном муссоне у берегов Сомали, под самым экватором, - до 18°, а иногда до 13–14°. В этом случае слой скачка температуры выходит па поверхность.

Когда океанское течение на пути своего движения встречает остров или подводную возвышенность, вода часто поднимается по склону, обращенному навстречу потоку. Этот подъем усиливает обмен водами в вертикальном направлении и изменяет океанографическую обстановку в районе острова и на некотором расстоянии вниз по течению.

В последние годы были выявлены циклонические круговороты с подъемом вод в восточных районах Атлантического океана (близ островов Зеленого Мыса и против берега Анголы). Очевидно, они являются обычными элементами циркуляции вод в тропиках.

Знание районов подъема вод, устойчивости и интенсивности этого явления имеет в тропиках порой решающее значение для оценки общей биологической и рыбопромысловой продуктивности различных районов. Дело в том, что эти медленные, малозаметные движения воды к поверхности приносят с глубины питательные вещества и делают верхние слои необычайно плодородными. Поэтому воды в районах апвелинга имеют очень высокую биологическую продуктивность. В результате относительно небольшие районы подъема вод являются местами исключительно интенсивного, наиболее продуктивного в мире рыбного промысла. Поскольку конвективное вертикальное перемешивание в тропиках развито очень слабо, высокая биологическая и рыбопромысловая продуктивность тропических вод зависит в основном от подъема глубинных и подповерхностных вод в верхние, освещенные солнцем слои. Изучение районов подъема вод в тропиках имеет особое значение, так как помогает выявить районы, перспективные для развития рыболовства.

Таким образом, циркуляция вод в верхних слоях в низких широтах включает: пассатные (экваториальные) течения; систему поверхностных и подповерхностных экваториальных противотечений; мощные стоковые теплые течения у западных окраин океана и компенсационные холодные течения из более высоких широт у восточных окраин (с теплыми противотечениями); погружение вод близ тропиков и в некоторых районах экваториальной полосы, особенно у западных окраин океана; подъем вод в двух зонах дивергенций у экватора, в обширных областях у восточных окраин океанов и местами на западе.

ВЕЧНО ТЕПЛЫЕ ВОДЫ

Одно из главных свойств тропических вод - постоянно высокая температура верхних слоев, как правило, выше 20°. Это определяет многие особенности природы этого пояса - физическую океанографию, гидрохимию, биологию и геологию. Общее распределение температуры воды на поверхности океана изучено давно и изображено на картах немецкого океанографа Г. Шотта и советского Морского атласа. Близ экватора она обычно равна 27–29° и очень незначительно, на 1–2°, изменяется по сезонам, так как высота солнца в полдень и продолжительность дня варьируют мало. Еще меньше, на доли градуса, она меняется в течение суток. Ближе к тропикам Рака и Козерога годовые изменения высоты солнца в полдень увеличиваются, продолжительность дня также изменяется существенно, и температура колеблется от 22–24° зимой до 28–30° летом. Полоса теплых вод в восточных частях океанов уже, в западных - шире. Это связано с переносом больших масс теплой воды пассатными течениями на запад, холодные течения восточных окраин понижают температуру там до 20–23°. Еще более резкое понижение температуры, но в более ограниченных районах происходит в результате интенсивного подъема холодных вод с глубины, о котором говорилось выше.

Сильное охлаждение поверхности зимой у берегов Западной Африки и во многих других районах связано с сезонной интенсификацией пассата и апвелинга. Таковы общие черты распределения температуры на поверхности.

Под теплой поверхностной водой на глубине нескольких сотен метров находятся холодные воды, приходящие из высоких широт. Поэтому в целом для тропических широт характерно трехслойное распределение температуры по вертикали в верхних слоях: 1) теплый поверхностный слой; 2) слой скачка температуры, или термоклин, где температура более или менее резко понижается с увеличением глубины; 3) относительно холодная вода на глубине.

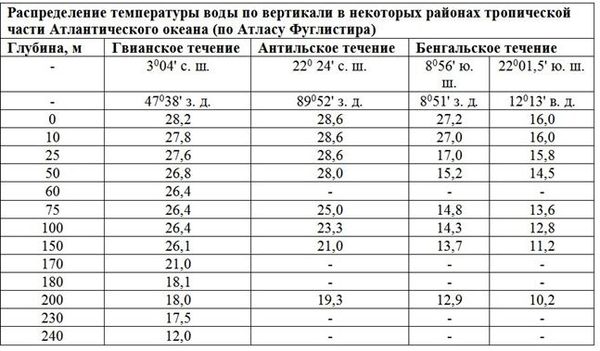

Толщина поверхностного теплого слоя зависит от интенсивности прогрева воды, от силы ветрового перемешивания, от вертикальных и горизонтальных движений вод. При хорошем перемешивании температура в нем может быть практически одинаковой. Чаще наблюдается некоторое понижение с увеличением глубины (Атлас Фуглистера, I960). Обычная толщина слоя - несколько десятков метров. В восточных частях океана он обычно тонкий - 25–30, реже 50 м. К западу его толщина в общем увеличивается. Это связано с постепенным прогревом и перемешиванием вод в пассатных течениях. На всем пути от восточных границ океана к западным их воды получают большие количества тепла, а ветер и турбулентные движения перемешивают воду до значительной глубины. Теплосодержание вод существенно повышается, и мощность поверхностного теплого слоя увеличивается до 75–150 м. Наоборот, приток холодных вод из высоких широт и с глубины к восточным окраинам океана обусловливает малую толщину теплого слоя на востоке. Вода здесь все время относится на запад и не успевает глубоко прогреться. В результате вертикальное распределение температуры оказывается различным (таблица).

В некоторых случаях теплый слой отсутствует полностью и на поверхность выходят холодные воды.

В связи с различной толщиной поверхностного слоя термоклин располагается на разной глубине. Из таблицы видно, что он наклонен с востока на запад. В отдельных местах в области подъема он начинается уже ниже 10 м, на западе, в зоне погружения вод, иногда глубже 100‑ 150 м. Положение слоя скачка температуры представляет значительный интерес, так как оно определяет перемешивание вод, а также условия обитания организмов. Многие животные живут либо ниже слоя скачка, либо выше его или, наконец, держатся в самом слое термоклина. Одни животные легко его преодолевают во время вертикальных миграций, для других же он является непреодолимой преградой. Кроме глубины слой скачка температуры характеризуется еще вертикальным градиентом (изменением температуры на единицу расстояния по вертикали). Эта величина иногда очень значительна, особенно там, где поверхность сильно нагревается солнечными лучами, а снизу поступают холодные воды. Так, летом 1969 г. над банкой Кампече наблюдался вертикальный градиент около 2° на глубину 1 м. Обычно же в слое скачка он равен нескольким десятым градуса на метр. Это тоже означает резкую стратификацию вод по температуре. При маловетрии и штиле, главным образом летом, в тропиках тонкий поверхностный слой воды толщиной около 1 м прогревается до 30° и более, и непосредственно под ним создается вторичный, поверхностный слой скачка. При усилении ветра вода перемешивается, и слой скачка исчезает. (Рис. 4. Сложный характер распределения температуры л солености по вертикали в слое скачка (по Л. М. Бреховских и К. Н. Федорову, 1971))

В последнее время с помощью приборов непрерывной записи температуры (батитермограф, термозонд) обнаружены случаи существования двух и трех слоев скачка, каждый из которых связан с определенными условиями перемешивания. Своеобразный "ступенчатый" рисунок слоя скачка наблюдался в некоторых течениях, несущих различные воды.

На глубинах 100–700 м, т. е. в слое скачка, прибором непрерывного действия обнаружены многочисленные слабые инверсии температуры (до 0,2–0,5°), резкие микроскачки и серии микроскачков в распределении температуры (и солености). Общая устойчивость структуры невелика, она быстро изменяется. Слои с одинаковой температурой, т. е. прослойки и "ступеньки" второстепенных микроскачков, появляются и исчезают. Толщина микрослоев 3–25 м, а горизонтальные размеры структурных элементов 5–15 км. Часто на расстоянии двух миль - уже другая микроструктура (рис. 4). Очевидно, это связано со сложной динамикой слоев, с чередованием их и прослоек воды разных свойств.