Размер всех четырех строений одинаков - около четырех с половиной метров в ширину и более семи в длину. Фасадная стена имела сдвоенные двери. Боковые стены членились пятью мощными столбами, поставленными с интервалом в два метра. Задняя стена каждого из сооружений Сумиёси разделена одним широким столбом на две равные части - по два с лишним метра. Предполагается, что подобная конструкция - точная копия культовых сооружений древних времен. Правда, исследователи японской культуры находят некоторые вариации в деталях - например, замена полностью орнамента тиги, как это делалось в древности. Но и эта особенность, как и прямолинейность и строгость форм сооружения, - свидетельство явного сохранения в Сумиёси добуддийских строительных традиций.

Двускатные крыши четырех строений Сумиёси покрыты корой дерева хиноки (японский кипарисовик). Конек крыши выполнен в форме длинного деревянного короба из четырех досок. Поперек его, придавливая своей тяжестью, лежали пять квадратных в сечении капуоги. Интерьер сооружений святилища отличали единство цветовой гаммы и высокий уровень обработки дерева. Тщательно обтесанные и пригнанные друг к другу желтоватые стволы хиноки наполняли помещения теплым, золотистым светом. Стволы, впитывавшие влагу в период дождей, в жару отдавали ее, и тогда святилище наполнялось тонким запахом хвои. Некрашеное, сохраняющее всю прелесть фактуры дерево интерьера в то же время сочеталось с окрашенными с внешней стороны в яркий красный цвет столбами, членящими стены, и другими крупными конструктивными деталями строений. Эти ярко-красные столбы зрительно делили светлые стены на четыре квадрата. Широкие двери внешних (крайних к выходу) комнат были тоже покрыты красным лаком - некрашеными оставались только марши невысоких лестниц.

Специалисты предполагают, что при строительстве древних культовых сооружений существовал обычай покрывать все основные конструктивные деревянные части яркой краской, а крышу при этом (прежде всего конек) красить в темный цвет. В последующие столетия эта практика была изменена на опалубку конька медным листом.

Окраску отдельных частей культового здания, видимо, можно рассматривать как одно из свидетельств древности сооружения. Пожалуй, наиболее яркими особенностями древних конструкций, сохраненных святилищами Сумиёси, являются полное отсутствие веранды (энгава) и исключительно низкое по отношению к земле расположение пола. Балки, на которые настилался пол в Сумиёси, приподняты над землей всего на полтора метра (по сравнению с синтоистскими комплексами более позднего периода это очень мало). Если сравнивать святилища с дайдзёкю, где пол вообще отсутствует (там земля покрыта тонкими бамбуковыми стволами и свежескошенной травой), конструкцию пола в Сумиёси можно рассматривать как эволюционный, промежуточный этап между организацией мест временного принесения молитв в ранний период истории Японии и последующим синтоистским строительством. В основном Сумиёси сохранял формы и пространственную организацию сооружений, где двор Ямато организовывал празднества в честь богов.

Некоторые исследователи древней японской истории высказывают предположение, что конструктивный облик Сумиёси может повторяться и в формах дворцовых сооружений. Однако в дворцах императоров Одзин и Нинтоку, так же как и аристократических жилищах примерно V в. и позднее, пол был поднят. Видимо, высказанное предположение относится к очень раннему периоду, когда простота культовых сооружений, представляющих "жилище" бога на земле, отражала и конструктивные принципы жилища человека. Это тем более очевидно, что предком вождя племенного союза и одновременно верховного жреца считалось племенное божество, и император, по представлениям древнего японца, также имел божественное происхождение.

Сумиёси интересен еще и тем, что в организации его пространства, в наличии определенных атрибутов (оформление площадки перед зданием) просматриваются те черты, которые в дальнейшем развиваются в строительстве синтоистских сооружений. В частности, происходит воплощение идей символизации.

"Кодзики", рассказывая о строительстве императрицей Дзингу на Кюсю Дайдзёкю, описывает церемонию пророчества, действия оракула, по существу выступавшего как шаман. По свидетельству "Кодзики", для объяснения действий последнего существовало особое лицо (санива), которое "переводило" волю богов, выявляемую восклицаниями оракула, на язык смертных. Санива в переводе значит "очищающий двор". Перед тем как оракул начинал "общаться" с богами, санива должен был символически тщательно вымести пространство перед церемониальным зданием. После этого санива усаживался на определенном месте и слушал речь оракула.

Огороженная, строго определенной конфигурации территория перед храмом уже входила в Сумиёси как обязательный компонент в концепции ритуального пространства. Можно предполагать, что оно имеет непосредственное отношение к формированию в дальнейшем засыпанных белым дробленым гравием территорий церемониального двора перед синтоистским святилищем или газона перед феодальным дворцом. Еще в глубокой древности камень в Японии считался воплощением божества. Для японца, обожествлявшего горы, реки, водопады, деревья - весь окружающий мир, камень стал средоточием моно но кэ - скрытой силы, заключенной в предметном мире и окружающем пространстве. Вместе с тем у него появилась возможность символически приобщаться к божеству.

У древних жителей Японских островов философское и художественное постижение окружающего мира обнаружилось сначала в появлении сакрального предмета (камня, скалы), а затем и в создании сакрального места (алтаря). Если каменные алтари были своеобразным выражением понимания сути мироздания, так же как и символическим олицетворением божественной природы, то позднее этой идее служит и пространственная концепция ритуальных мест. Здание и временного, и постоянного храма, лишенное какого-либо примечательного декора и выразительное лишь своим объемом и силуэтом, по существу, воспроизводило философскую идею и художественную абстракцию, идею соотношения предметов и пространства. Идея символизации, рожденная обожествлением и поклонением природе, выражалась как через природную форму (камень, скала), так и через пространственную (засыпанный гравием двор, соотношение храмового здания и двора).

Древняя конструктивная и пространственная концепция Сумиёси демонстрирует именно эти важнейшие направления, воплощавшиеся в культовом строительстве. Белизна камня, точно так же как и чистота двора (очищение его санива в Сумиёси), в добуддийской Японии была важнейшей категорией символизации. В дальнейшем они также играли значительную роль в синто. Храмовой двор в синтоистских сооружениях - символ божества и чистоты.

Приняв в VI в. в качестве официальной религии буддизм, Япония довольно быстро соединила его с синто. Характерной чертой новой религии стала способность к ассимилированию местных учений, в результате - мирное сосуществование буддизма и синто. При этом синтоизм сохранил свое понимание мира и мироощущение, что в дальнейшем оказало огромное влияние на развитие всей японской культуры. Через два века был принят курс рёбусинто, официально утвердивший слияние буддизма с синтоизмом. Объяснение такого взаимопроникновения двух религий было найдено довольно просто - через идентификацию синтоистских и буддийских божеств. Существование, например, "родоначальницы" синтоистского культа - богини солнца Аматэрасу не только не противоречило приходу в Японию Будды, но и рассматривалось как его видоизменение. Будда Бесконечного Света - Дайнити Нёрай - оказывался воплощением Аматэрасу-оми-ками. Это своеобразное слияние религиозных систем, сохранившее во многом характерную для синтоизма постоянную апелляцию к природе, осмысление человека через нее, обеспечило художественную общность в самых разных областях японской культуры - архитектуре, литературе, живописи, декоративных искусствах.

В конце VI в. род Сога в борьбе крупнейших родовых объединений за власть впервые использовал для победы над своими соперниками иноземную религию. В это время в Японии стали строить первые буддийские храмы: в 588 г. был сооружен Хокодзи, в 593 г. - Ситэннодзи. Строительство последнего велось под непосредственным наблюдением принца Сётоку Тайси (574–622). В последующие годы количество буддийских культовых сооружений увеличилось. За годы правления императрицы Суйко (593–628), продолжавшегося свыше тридцати лет, было построено более сорока храмов и монастырей, и среди них Хатиокадэра, Татибанадэра, Хорюдзи, Таймадзи, Дайандзи и Хориндзи, получившие в дальнейшем большую известность.

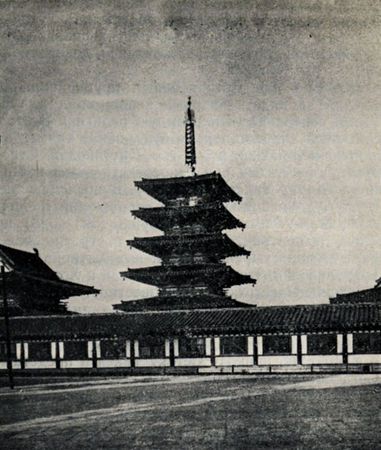

Один из первых величественных комплексов той эпохи - Ситэннодзи в Нанива. В "Нихонсёки" и документах об истории храма "Ситэннодзи хонган энги" - рассказывается, что в 587 г. по приказу Сётоку Тайси и представителей рода Сога построили пагоду - одно из первых сооружений комплекса. Вслед за ней поднялся Кондо - "Золотой павильон", расположенный на скале, на север от центра бухты. Считалось, что храм усилиями его богов охраняет страну от врагов.

Планировка комплекса очень строгая, он ориентирован с севера на юг. Культовые здания размещались в большом парке, территория которого в плане - пятиугольник с четырьмя прямыми и срезанным пятым углом. С севера на юг территория храмового парка протянулась на триста девяносто один, с востока на запад - на триста пятьдесят семь метров. Комплекс вписывался в зеленый массив точно по оси, проходящей с севера на юг через центр прямоугольника, примерно на тридцать пять с половиной метров южнее его. По краям парковой зоны, на выходе осей, пересекающихся в центре под прямым углом, располагались Восточные (Тодаймон) и Южные (Нандаймон) ворота.