Дотошные опыты с червями идут и сейчас. Например, доказано, что в ослабленном магнитном поле они плохо чувствуют разницу между светлым днем и темной ночью. Выяснилось, что их можно приучить находить выход из лабиринта. Так что черви вовсе не бестолковы. Великолепно рассказал об этом Ян Дембовский в монографии "Психология животных".

Однако вернемся к тому месту в книге Дарвина, откуда был позаимствован заголовок. "Мы видели, что черви трусливы. Можно сомневаться, что они, в случае поранения, испытывают такую большую боль, какую можно себе представить, судя по их движениям. Судя по их пристрастию к известным родам пищи, они могут находить удовольствие в еде. Их половое стремление достаточно сильно для того, чтобы на известное время победить в них боязнь света. Быть может, у них есть следы общественного чувства, так как, переползая друг через друга, они не обнаруживают никакого беспокойства и часто лежат друг с другом.

...В то время когда их внимание напряжено, они не воспринимают впечатлений, которые не прошли бы бесследно при других обстоятельствах; внимание, в свою очередь, указывает на существование у них в том или ином виде сознания... Одним из самых резких проявлений инстинкта служит закупоривание входных отверстий в норки различными предметами..."

Закупоривая норку, мини-шахтеры не действуют наобум. Наоборот, все говорит о том, что безрукие и безглазые создания могут определить форму предмета! И как же иначе - лист они обычно втягивают в норку, присосавшись ртом к черешку. Если подложить хвою, они заткнут ею норку так, чтобы наружу торчало острие. Конечно, это можно объяснить инстинктом, по как тогда быть с экспериментом, в котором Дарвин вместо листьев предложил своим подопытным животным бумажные треугольники разной конфигурации? Невероятно, но факт - черви узнавали, каким концов треугольник удобнее втащить в нору!

В книге Дарвина больше ста страниц убористого текста, и пересказать ее нет никакой возможности. Да это и не нужно - книга так интересна, что всякий может прочитать ее сам.

После опубликования этого труда многие не поверили в главный вывод автора. Одни восклицали, что слабые, практически безмозглые существа не могут выполнить ту работу, которую им приписывает Дарвин: подумать только - перелопатить и удобрить почву на колоссальных просторах континентов! Такое не под силу и миллионам землекопов, а не каким-то там червям. Хору скептиков брезгливо вторили голоса ханжей: "Зачем писать про гадких и скользких червяков. Фу, какая гадость". Научный же люд стал кропотливо проверять выводы великого ученого, чтобы лично удостовериться в его правоте. Новейшие же исследования убеждают в том, что выводы Дарвина скромны и осторожны - деятельность червей более интенсивна, более грандиозна, чем полагали в прошлом веке.

Почему камни врастают в землю?

Если бы черви не буравили землю, у археологов было бы мало работы. Не удивляйтесь, это действительно так, ведь далеко не все предметы и постройки захороняют водные и ветровые наносы. Множество древних развалин, амфор для вина или воинских доспехов, брошенных на поле брани, закопали черви. Именно благодаря им камень, положенный у ворот, потихоньку врастает в землю. Происходит это столь же медленно, сколь и неумолимо.

Поселившись под валуном, крошечные землекопы прокладывают в грунте все новые и новые штреки и штольни. Наглотавшись земли, мини-шахтеры вылезают на поверхность, дабы опорожнить желудок, что целесообразнее всего делать рядышком с валуном. Постепенно грунт, вынутый из-под камня, окутывает его бока, а штреки и штольни, проседая, опускают камень все ниже. Потом валун и вовсе скроется от разрушительного действия стихий - ветра, дождя, мороза и солнца. Таким нехитрым способом под копролитами червей и были спрятаны бесценные произведения древнего искусства.

Но еще бесценнее сами копролиты - прозаические выбросы из кишечника червя. Почему же бесценны? А вот почему.

Втянув в норку травинку, хозяин смачивает ее жидкостью, в которой, вероятно, есть ферменты - хлорофилл быстро темнеет и травинка становится мягкой. После этого можно закусить и беззубым ртом. Но не травинкой единой жив червячок, он заглатывает еще и почву с ее микрофлорой и микрофауной. То бишь у червя всегда под боком комплексный обед.

С этим обедом в длинном и узком животе происходят удивительные вещи. Самая главная - превращение растительных тканей в основу плодородия, в гуминовый комплекс. Но на этом живот червя не останавливается: известковые железы нейтрализуют почвенные кислоты и рН копролитов сдвигается в благоприятного для растений сторону. Выбросы из кишечника червя лакомы для растений еще и потому, что обогащены углеродом, кальцием, магнием, нитратами и фосфорной кислотой. Некоторые виды подземных тружеников пошли дальше, еще полнее удовлетворяют запросы зеленого покрывала планеты: часть потребленного азота выделяют в форме, доступной для корней растений.

Сами того не ведая, наши герои заботятся и о процветании полезных почвенных бактерий, которые бурно размножаются во время медлительного пищеварения, тянущегося день-два. В их животах на бактерии нисходит благодать: множество пищи, множество органики, переведенной в легкоусвояемую форму. И еще более удивительно и полезно то, что, давая жить хорошим микробам, черви разлагают вещества, которые могли бы угнетать рост трав и деревьев.

Гимн пищеварительному тракту червя можно продолжать до бесконечности. Однако наш герой силен не только животом. Его подземные выработки - сущий рай для молоденьких корешков, которые, пробиваясь вглубь, непременно пользуются услугами червей.

Наши герои знают толк в земляных работах: в среднем под квадратным метром земной тверди они прокладывают километр выработок и выдают на-гора (опять-таки в среднем) по 3 мм копролитов за год. Этот трехмиллиметровый слой припудривает не квадратный метр, а, скажем, Евразию. Действуя просто и нехитро, эти создания за сто или двести лет "выворачивают наизнанку" верхний метр суши.

На гектаре ухоженных пастбищ трудится около десяти миллионов землекопов (крайние значения от 1 миллиона до 200 миллионов). На пашне, которую то и дело бороздит плуг, червей в несколько раз меньше. Однако количественные показатели грешат против истины: черви одного вида маленькие, а другого - здоровенные. Если земляных жителей взвесить, то на гектаре луга чаша весов склонится в их сторону, несмотря на то, что на противоположную чашу взгромоздятся пасущиеся на лугу коровы. На полях биомасса червей скромнее. А жаль: горизонтальные ходы и вертикальные норки здесь переплетены не так густо и земле труднее дышать, труднее испить водицы.

Кстати, мастера плодородия и сами ненавидят засуху. При 23° они прячутся, а жара посильнее для них вообще смертельна. Чем континентальнее климат, тем ярче выражен их летний и зимний сон - свернувшись в спираль или завязав тельце самым настоящим узлом, великие труженики впадают в беспамятство в расширенных концах норок. Предварительно вход в спальню заделывается, а стены изнутри герметизируются слизью, чтобы бушующие наверху жаркие ветры не иссушили тело. Но все это не дает гарантии, что спящий очнется от анабиоза. Если влаги в почве долго будет меньше 30%, то самые распространенные на полях серенькие черви (серая аллолобофора) умирают, не приходя в сознание. Например, после засушливого лета 1956 года пашни и луга Венгрии осиротели - погибло более половины крохотных землекопов. Такая потеря чувствуется долго: скорость естественного расселения дождевых червей всего метр в год.

Справедливости ради надо сказать, что в цивилизованном мире они не всегда путешествуют самостоятельно. Вот лишь одно тому подтверждение. В 1958 году около деревни Костино Московской области из мусорной кучи, поросшей конским щавелем, извлекли странного червячка. Через пятнадцать лет была установлена его точная родословная - это коренной житель Италии, Швейцарии, Англии... В Подмосковье он, вероятно, приехал в цветочном горшке или с посадочным материалом. Новоселу русская земля пришлась по вкусу - к 1973 году он расселился уже на целом гектаре.

Как-то Козьма Прутков в порыве вдохновения заметил: "Три дела, однажды начавши, трудно кончить: а) вкушать хорошую пищу; б) беседовать с возвратившийся из похода другом и в) чесать, где чешется". Если бы Козьма был жив, я бы умолял его добавить в перечень еще один пункт: г) "писать, если пишется". Возможно, порой и сам Козьма не мог остановиться...

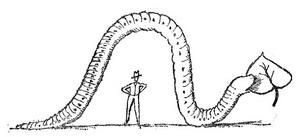

Рассказ уже превышает все мыслимые объемы, а столько еще хочется сказать. И про то, что в Африке из копролитов местных червей делают великолепные курительные трубки, и про то, что совсем неподалеку, под Мариуполем, обитает толстый и удивительно сильный червь, ходы которого пронзают землю на восьмиметровую глубину. Но, помня другой завет Пруткова ("Никто не обнимет необъятного"), под конец выложу всего один поразивший меня факт. Ещё будучи в приятном школьном возрасте, я прочитал про гигантского австралийского червя, напоминающего страшную двухметровую змею. Будучи студентом, услышал, что подобные Гулливеры живут и в Южной Америке. А о том, что и Европа в этом смысле не подкачала, узнал, только засев за этот очерк: в 1972 году в Париже вышла монография М. Буше "Дождевые черви Франции. Экология и систематика". Так вот, Буше удалось изловить европейских суперчервей ростом более метра!

Ну что ж. Большому кораблю - большое плавание.