Речь здесь буквально идет о понимании культуры в терминах искривления пространства. Но что значат эти искривления и что они дают нам для понимания культуры? Я думаю, удачную модель может предложить теория биологического эпигенеза, которая вообще может пониматься как теория любого эволюционного процесса. Теория эпигенеза возникла в противовес синтезу дарвинизма и генетики, который долгое время господствовал в биологии. С точки зрения такого синтеза, в генах происходят мутации, которые закрепляются затем естественным отбором. Но эта модель оказалась беспомощной в объяснении морфогенеза, то есть развития форм. Теория эпигенеза утверждала, что эволюция не может быть объяснена только причинно-следственным воздействием генетической программы, но воздействием иных, не программных факторов.

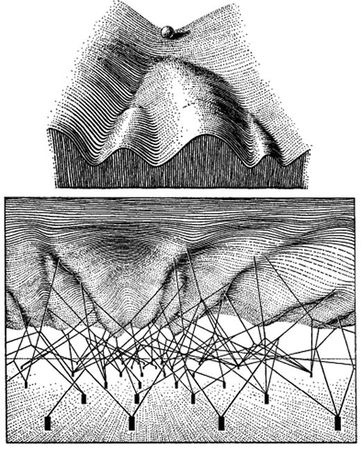

Ил. 1

Английский биолог Конрад Хол Уоддингтон предложил в качестве модели придуманный им эпигенетический ландшафт (Ил. 1), который метафорически предопределял направление процесса. Например, шарик в этом ландшафте имеет лишь несколько возможных маршрутов, предопределенных его конфигурацией. Устойчивость этих маршрутов обеспечивала стабильность структур, форм и их разворачивания во времени. Уоддингтон снабдил свою схему изображением ландшафта, увиденного из‐под него. Здесь была представлена роль генов, которые натягивали пространственное поле, создавая форму ландшафта. Уоддингтон объяснял:

Важно понимать, что относительно простая упорядоченность эпигенетического ландшафта – ограниченность количества долин с точкой их разветвления и характерными контурами – это порождение более высокого порядка, зависимого от поддерживающей его сети гораздо более сложных взаимодействий.

Сложная система взаимодействий порождает некое поле, матрицу, которую я бы сравнил с энтелехией, предопределяющей антропологию своего времени и модели поведения человека, в том числе и художника.

Я, как и Пригов, считаю, что искусство – это антропологический феномен, связанный с энтелехией своего времени, которая предопределяет стратегии и аффекты. Но такая точка зрения делает идею направления (концептуализма, например) нерелевантной, хотя и эвристически в некоторых случаях полезной.

В последующих главах этой книги я не собираюсь описывать творчество Пригова как систему, но именно как разветвленную сеть художественных стратегий. Я, впрочем, и не верю в возможность описать чье‐либо творчество как целостность. Некоторые из упомянутых мной тем получат в дальнейшем более углубленное рассмотрение. Глава вторая говорит об энтелехии у Пригова; глава третья – о динамике конфигураций, глава четвертая – о темпоральности у Пригова, о конструировании знаков в горизонте их разворачивания; глава пятая – о конструировании аффектов и манипулировании ими; глава шестая касается приговской антропологии и биологии. В длинной седьмой главе делается попытка рассмотреть совокупность стратегий в одном из романов Пригова.

Глава 2

Между невидимым и видимым: энтелехия и морфогенез у Пригова

1

В короткой автобиографии 2003 года Пригов пишет, что художественные влияния на него "сменялись последовательно – от Микеланджело до Бойса", литературных же влияний на себя он не обнаруживает, "так как всю свою жизнь старался транспонировать визуальные идеи во все время отстававшую сферу вербальности". Иными словами, литературные тексты Пригова могут пониматься как эквиваленты визуальных конструкций, перенесенных в словесную сферу. Но что означает "транспонирование", о котором говорит художник?

Пригов неоднократно намекал на сущность такого транспонирования. Прежде всего речь шла о понимании словесного текста как некой пространственной конфигурации. Так он декларировал: "Я пишу не отдельные стихи. Я пишу поэтическое пространство". В некоторых текстах Пригова словесное творчество описывается как погружение некой словесной массы в пространство, которое начинает организовывать слова в ряды в соответствии с пронизывающими его силовыми линиями. При этом вербальное пространство у Пригова имеет "реалистический" характер. Это не просто умозрительная конструкция, это именно силовое поле, организующее смыслы так же, как окружающий нас мир организует своим силовым полем смыслы, которые мы в нем читаем. Когда‐то Ницше описывал мир как ограниченную плоскость, силовое поле, способное менять свою конфигурацию и принимать конечное число форм:

Знаете ли вы, что для меня "мир"? Показать ли его вам в моем зеркале? Этот мир – чудовищная сила без начала и конца, твердая и прочная, как железо, сила, которая не становится ни больше, ни меньше, не растрачивает, а только превращает себя, в целом оставаясь неизменной величиной, хозяйством без трат и расходов, но и без прибыли, без доходов; границами ей служит окружающее "Ничто", она не расплывчата и растрачена, не растянута до бесконечности: эта вполне определенная сила занимает вполне определенное пространство, но не такое, в котором что‐нибудь было бы "пустым", – скорее эта сила присутствует везде как игра сил и силовых волн, одновременно единство и "многое", в одном месте она накапливается, в другом убывает, это море бушующих сил и их потоков, вечно меняющееся, вечно возвращающееся, возвращающееся через огромное число лет приливом и отливом своих образов, перетекающее из самого простого в самое многообразное, из самого спокойного, застывшего, холодного – в самое раскаленное, дикое, противоречащее самому себе, а потом снова возвращающееся от полноты к простоте, от игры противоречий к наслаждению гармонией, утверждающее себя в этом подобии своих путей и лет, благословляющее себя как то, что должно вечно возвращаться, как становление, не ведающее насыщения, пресыщения, усталости…

Поскольку количество форм, которые может принять пространство мира, конечно (и это для Ницше доказательство возможности вечного возвращения), но конечна и совокупность всех конфигураций словесного и художественного пространства вообще, в какой‐то момент формы эти встречаются, накладываются друг на друга и становятся неразличимо изоморфными. У Пригова, вполне в духе Ницше, в этот момент происходит совпадение персонажей с реальными людьми, высказываний с событиями физического мира. Пригов писал:

…поэзия условно топологически (в пределе нисходящихся и неидентифицируемых бесконечностей) равномощна жизни и соотносится с ней корреляционным способом взаимообразных и взаимонаправленнных влияний, отражений, запечатлений и постулирований… (СПКРВ, с. 257).

В ином месте он так формулировал ту же мысль:

…к великому моему счастью (а может быть, это только всегдашняя иллюзия), обнаружил я впоследствии, что любому способу соединения слов что‐нибудь в жизни да соответствует (СПКРВ, с. 115).

Возможная изоморфность пространств создает основание для "реалистического" (в смысле оппозиции номинализму) взгляда на "мир" как форму, конфигурацию, насыщенную смыслом. Именно способность мира и текста организовываться в формы и позволяет вписываться в них поколениям. Совершенно созвучно приведенному фрагменту Ницше Пригов писал:

Представьте, что вокруг одни лишь энергии и монады, лишь условные обозначения остановки пристального внимания чьего‐то взгляда: сможете ли вы доказать, что этот останавливающий взгляд обладает навязывающей энтелехиовидной мощью, или просто есть доказательство существования некой внешней ему монаидальности (М, с. 52).

Пригов тут полагает, что невозможно полностью отделить умопостигаемый мир, проецируемый взглядом вовне, от некой внешней и объективной конфигурации. Неслучайно, конечно, он использует аристотелевский термин "энтелехия", обозначающий некую нематериальную форму, придающую видимую конфигурацию материальному миру. Энтелехия может пониматься именно как поле, в котором распределены интенсивности, очаги силы, совершенно в духе Ницше, формирующие сложную топологию пространства. Известный немецкий биолог Ганс Дриш когда‐то применил понятие энтелехии к морфогенезу, разворачиванию в пространстве форм жизни и так писал о ней:

Энтелехия, не будучи многообразием в пространстве и времени, создает таковое, подобно тому, как акт художественного творчества, сам по себе не пространственный, выливается в создание пространственного характера.