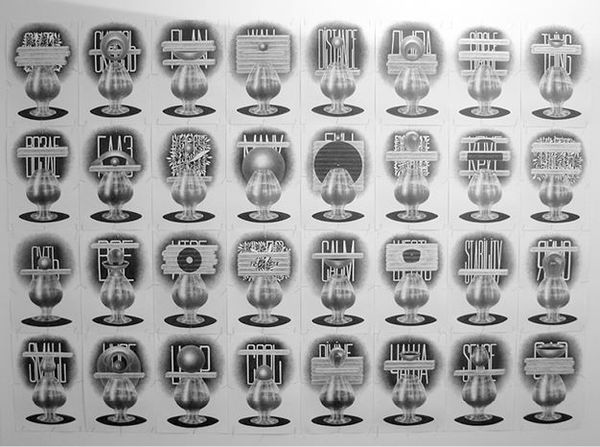

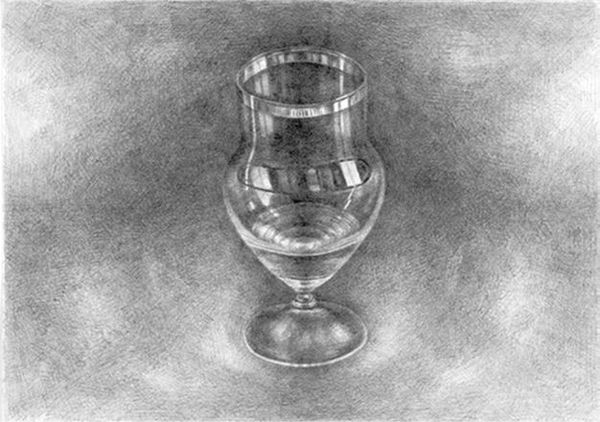

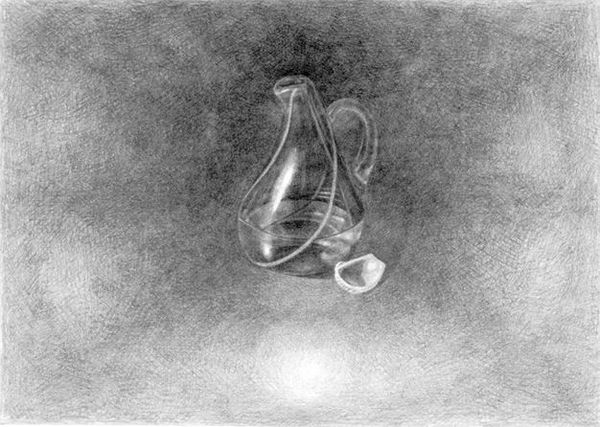

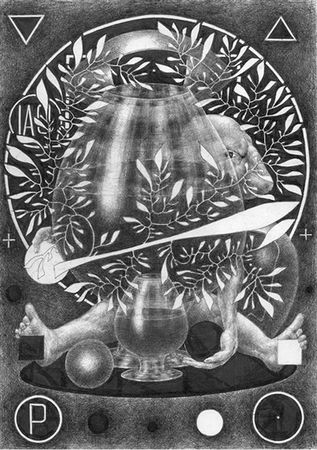

Глаз или черный круг с центром, отмечающим ось зрения, то есть проекцию невидимого, часто соотнесены с ограниченным набором форм. Это может быть яйцо, но чаще всего это бокал, обычно заполненный жидкостью, например красной кровью или вином. Яйцо тут, как мне представляется, – это чистая морфогенная проекция невидимого в видимое, круга в эллиптоидную объемную форму, из которой могут развиться, как из эмбриона, иные тела и фигуры. Загадочный бокал менее очевиден в своем значении. Бокал прямо соотнесен с глазовидным кругом или глазом или формами, которые могут замещать собой глаз (Ил. 2). Они чаще всего предстают в нерасторжимой связке. Загадка этой пары, как мне кажется, раскрывается проще, чем можно ожидать. Бокал в данном случае является "глазом", перешедшим из невидимого в видимое. Приговский бокал всегда сужается к краю, который подносится к губам. Если представить себе бокал в прямоугольной изометрической проекции, то мы получим несколько концентрических кругов, напоминающих условное изображение глаза у Пригова (Ил. 3). Бокал – это объемное схематическое изображение глаза, хорошо схваченное Мандельштамом, который писал о "наливных рюмочках глаз". В некоторых работах переход от незримого в зримое описывается Приговым как превращение чистой геометрии взгляда, как точки в ничто, в формы яйца, бокала или объемной топологическй фигуры, прочитываемой как явление глаза из мира невидимого в мир зримого (Ил. 4). Бокал прозрачен, это чистая энтелехия, в которую вливается жидкость, делающая ее зримой. Пригов работал и над вполне реалистическим изображением бокала или графина, в который налита жидкость (Ил. 5, 6). Если внимательней приглядеться к созданному им изображению бокала, становится видно, как в налитой в него жидкости возникает призрачный глаз (Ил. 7 – деталь Ил. 6). В форме бокала соединяются разные поверхности вращения, переходящие от положительной к отрицательной кривизне в области ножки. Кривизна его поверхности – переменная и включает в себя переход от одной геометрии к другой, от сферы к псевдосфере Бельтрами – Лобачевского. Переход этот часто представляется как проливание жидкости из бокала или в бокал. Жидкость в данном случае – метафора морфогенеза, образования формы из незримого через переход от взгляда к форме самого глаза (бокала). Эти переходы от черного круга (невидимого, взгляда, энтелехии) к шару, бокалу и т. д. (видимому, глазу, форме) – исследуются Приговым в его графике и инсталляциях в сотнях листов и вариантов (Ил. 8, 9, 10). В эту игру морфогенеза можно включить многочисленных монстров Пригова, изображенных под глазом и с бокалом или рядом с бокалом и яйцом (Ил. 11). Монстр в такой игре оказывается как бы первичной манифестацией невидимой формы при ее переходе от невидимого к зримому. При дальнейшем морфогенезе монстр способен приобрести совершенно иную энтелехию и стать человеком.

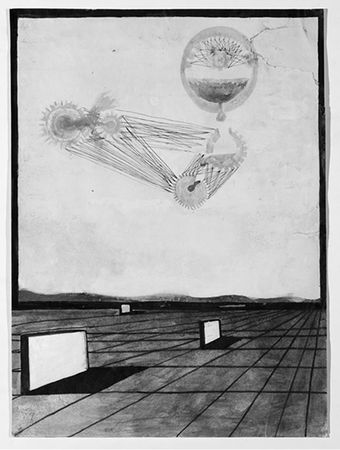

Есть у Пригова странная диаграмма, где над перспективно представленной поверхностью парят круговые формы, соединенные лучами света и одновременно линиями геометрической проекции (Ил. 12). Круг слева – это солнце, из которого возникает фигура апокалипсического ангела, стоящего на нем. Похоже, что это фигуры незримого, делающего все вокруг видимым. Вверху изображен разрез глаза, наполовину заполненный голубой жидкостью. Это глаз-бокал, в котором содержится цвет неба – первоначального зримого. Из глаза-бокала жидкость вытекает в виде слезы (излюбленный Приговым мотив), попадающей в еще один круг, тот, который соединен линиями проекции с солнцем и ангелом, то есть с невидимым. Эта странная диаграмма пытается представить нам генезис видения, где глаз – это одновременно и вместилище видимых форм, и обитель невидимых энтелехий. Диаграмма эта представляется мне метакомментарием к значительной части приговского творчества.

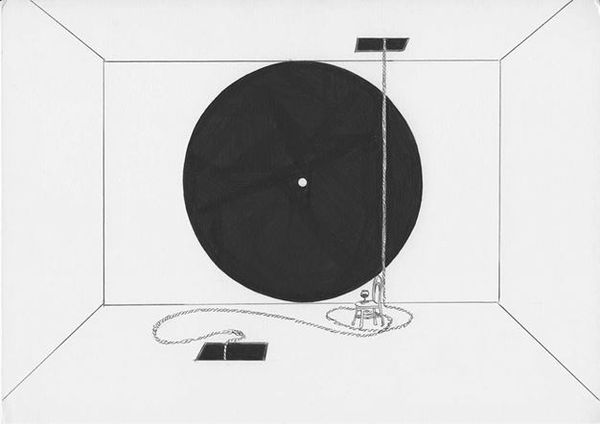

Ил. 2

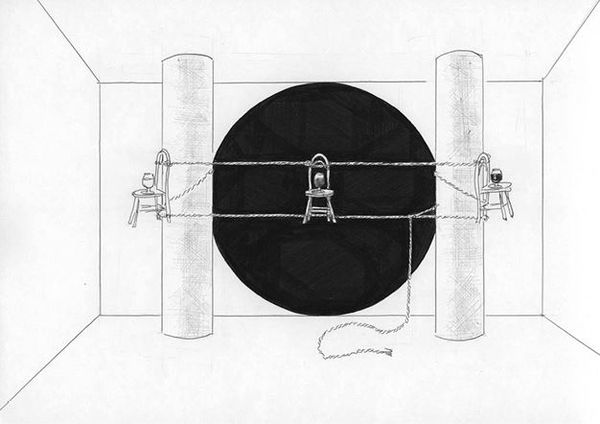

Ил. 3

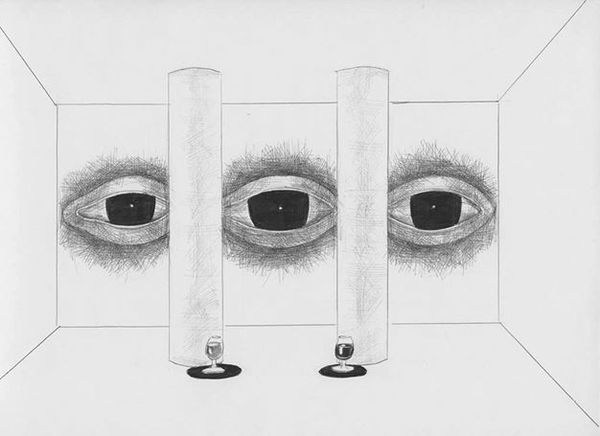

Ил. 4

Ил. 5

Ил. 6

Ил. 7

Ил. 8

Ил. 9

Ил. 10

Ил. 11

Ил. 12

Глава 3

Время метаморфозы (как тексты Пригова избегают устойчивой модальности)

Если бы меня спросили о том, что, на мой взгляд, является наиболее важной чертой творчества Дмитрия Александровича Пригова, я бы сказал, что это крайняя и сознательно выстроенная сложность в однозначном определении существа его текстов. Невозможно сказать, чем они являются – пародией, пастишем, языковым экспериментом, соц-артистским манифестом, концептуальным жестом. Пригов сам неоднократно говорил, что разные читатели могут выбирать в его тексте любой уровень значения. Но то, что такой выбор возможен и однозначно не определяется автором, неизбежно создает ситуацию смысловой неопределенности. Пригов говорил о "неоднозначных стихах":

А неоднозначно, – объяснял он, – в смысле, что в пределах обычного житейского потребления условно выделенного практикой жизни привычного языка многого числа объединенных им простых людей они кажутся как бы нетрактуемы ‹…› или трактуемы, если уж кому особо захочется, весьма многообразно, практически каждое слово дает возможность увести в другую сторону, в другой ментальный и культурный пласт.

Чтобы понять модальность приговского текста, имеет смысл вновь, хотя и в ином ключе, вернуться к проблематике направления, в частности, концептуализма, о которой речь шла в первой главе. В разговорах с Сергеем Шаповалом Пригов указывал на совершенно особые черты российского концептуализма, который, по его мнению, радикально отличался от западного. На Западе важной была проблема взаимоотношения вещи и языка описания, а в России это отношение не имело существенного значения, на первый же план выдвигалось иное: "разыгрывание пространства жития текста" и "драматургия текста, читателя и автора". При этом Всеволода Некрасова Пригов выводил за рамки актуального концептуализма потому, что тот, как и авангардисты 1920‐х годов, верил "в абсолютное значение текста" (ПГ, с. 12). Но концептуализм, по мнению Пригова, кончился в конце 1970‐х годов, а на смену ему пришел постмодернизм, усложнивший отношения между автором, текстом и читателем:

У концептуализма были все‐таки жесткие рамки допустимости, добродетелью концептуализма было неспутывание автора и текста, жесткая выдержанность дистанции автора относительно текста. Постмодернистское сознание несколько спутало все это, породило модель мерцающего взаимодействия автора с текстом, когда весьма трудно определить степень искренности высказывания (ПГ, с. 13).