Равнозначащими называются такие понятия, объемы которых полностью совпадают. Совпадение объемов обусловлено тем, что оба понятия отражают одно и то же множество предметов и явлений. Однако это не свидетельствует о тождестве равнозначных понятий, равнозначность нельзя сводить к различию терминов, которыми обозначается порой одно и то же понятие. Отражая одно и то же множество, равнозначащие понятия учитывают различные его стороны, различные существенные признаки. Например, понятия "кодекс" и "свод законов" - равнозначные понятия, в их основе лежит один объект. Кодекс является сводом законов, оба понятия отражают совокупность законов, и эта совокупность - единый объект двух понятий. Но эта совокупность в обоих понятиях различна: если "свод законов" не говорит о характере группировки законов внутри данной совокупности, то "кодекс" - это логически систематизированная, классифицированная совокупность норм, регулирующих определенную область общественных отношений.

Тем не менее, отвлекаясь от данного различия, оба понятия равнозначны. В рассуждениях, где различия между равнозначащими понятиями не имеют существенного значения, они могут заменять друг друга, т. е. одно понятие может быть использовано вместо другого.

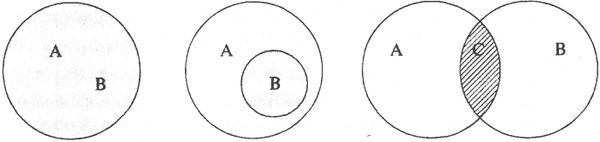

Отношения между понятиями обычно изображаются графически в виде кругов. Совпадающие части понятий даются в штрихах. Равнозначащие понятия А и В графически представляются в виде одного заштрихованного круга (см. рис. 1).

Понятия находятся между собой в отношении подчинения, если объем одного из них входит в объем другого (см. рис. 2), это отношение вида и рода. Одно понятие в этом случае называется видовым, т. е. подчиненным (В), второе - родовым, т. е. подчиняющим (А). Так, в родо-видовом отношении подчинения находятся понятия "право" (А) и "уголовное право" (В). Объем подчиненного понятия (В) уже объема подчиняющего понятия (А), однако по содержанию оно шире подчиняющего понятия. От родо-видовых отношений следует отличать отношения структурные, части и целого. В подобных отношениях находятся, например, понятия "уголовный кодекс" (целое) и "статья уголовного кодекса" (часть), "лопата" (целое) и "черенок лопаты" (часть) и т. п. Структурное отношение отличается от родо-видового тем, что часть не является видом по отношению к целому, нельзя, в частности, говорить, что черенок лопаты является разновидностью лопаты. Часть выступает лишь в качестве структурного элемента целого, которое без этого элемента не существует. Объемы понятий могут частично совпадать друг с другом, отношение между такими понятиями называется отношением пересечения, или перекрещивания (см. рис. 3). Совпадение объемов в перекрещивающихся понятиях носит условный, необязательный характер. Например, сравнивая понятия "юрист" и "писатель", можно утверждать, что это перекрещивающиеся понятия, поскольку юрист может быть одновременно и писателем (но он может им и не быть). Совпадающая часть (С) объемов перекрещивающихся понятий обладает признаками обоих понятий.

Рис. 1Рис. 2Рис. 3

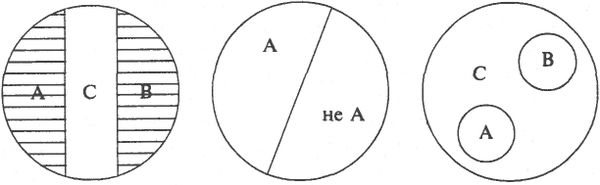

Несовместимые понятия также находятся между собой в определенных отношениях: противоположности либо противоречия. Будучи несовместимыми, они тем не менее связаны между собой по содержанию, являясь видами одного и того же родового понятия и образуя отношение соподчиненности.

Противоположными называются такие понятия, одно из которых исключает признаки другого и одновременно указывает на иные признаки. В отношении противоположности находятся, например, понятия "преступный" и "правомерный". Эти понятия сравнимы между собой, поскольку имеют некоторые общие признаки: в частности, преступным или правомерным является поведение человека. Преступность исключает правомерность деяния и в то же время указывает на новое качество - общественную опасность и предусмотренность уголовным законом. Отношение противоположности графически обозначается в виде круга с расположенными внутри частями (см. рис. 4), на котором "С" обозначает общий объект, к которому могут быть отнесены противоположные понятия (А) и (В). Важно, чтобы объемы понятий (А) и (В) в сумме не исчерпывали общего понятия (С). В противном случае, эти понятия будут противоречащими.

В отличие от противоположных противоречащие понятия отрицают друг друга, не указывая на новые признаки (см. рис. 5). Противоречащими могут быть понятия "преступный" и "непреступный". Одно из них исключает другое, допуская, что при этом оно может быть каким угодно. Так, "непреступное поведение" может означать "подвиг", "праводозволенное поведение" либо "правонарушение", исключающее преступность. Главным показателем противоречащих понятий является то, что их объемы в сумме исчерпывают общее понятие "С". Поэтому одно из них может отрицать другое, указывая на новые признаки (что свойственно отношению противоположности), если помимо этих двух понятий общее понятие не включает в себя ни одно третье понятие. Например, в отношении противоречия находятся понятия "обвинительный приговор" и "оправдательный приговор", поскольку "приговор" никаким иным быть не может.

Сравнимые понятия находятся в отношении соподчинения, если оба они имеют такие общие признаки, которые сводят их в качестве видов к одному общему родовому понятию (см. рис. 6). Объем каждого понятия (А и В) подчинен другому общему объему (С). Например, соподчиненными являются понятия "кража" (А) и "грабеж" (В), поскольку они оба охватываются понятием "хищение" (С).

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6

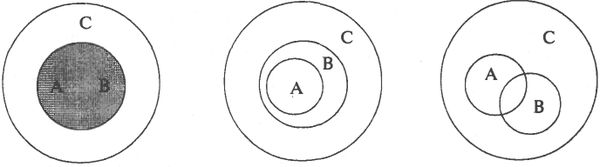

Соподчиненные понятия могут быть как совместимыми, так и несовместимыми, учитывая, что их объемы могут совпадать, не совпадать или пересекаться. Совпадающие, несовпадающие и перекрещивающиеся понятия имеют общее родовое понятие, с которым каждое из них находится в отношении подчинения. Например, равнозначащие понятия "суд" (А) и "орган правосудия" (В) совпадают друг с другом по объему и подчиняются родовому понятию "юридическое учреждение" (С) (см. рис. 7). Подчиненные понятия "экологическое преступление" (А) и "преступление" (В) имеют общее родовое понятие "правонарушения" (С) (см. рис. 8). Пересекающиеся понятия "юрист" (А) и "писатель" (В) подчиняются общему понятию "работник умственного труда" (С) (см. рис. 9).

Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9

§ 4. Определение и деление, обобщение и ограничение понятий. Значение логических операций в праве

В юридической деятельности, в частности, при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел приходится исследовать множество событий, отдельных обстоятельств и различных правовых норм, имеющих решающее значение для установления истины. Истинность решения во многом зависит от того, насколько правильно юристы определяют понятия, подлежащие применению.

Особенно важно знать определения правовых понятий, поскольку, с одной стороны, от этого зависит правильность оценки событий, а с другой стороны - определить применяемое правовое понятие должен сам юрист, в то время как другие понятия могут быть раскрыты другими лицами, например экспертами и специалистами.

К операции определения понятия приходится обращаться в случаях использования понятия, содержание которого неизвестно, когда нужно убедить кого-либо в сущности рассматриваемого понятия и когда нужно применить данное понятие к какому-либо конкретному случаю, например при квалификации преступления, иных юридических оценках.

Определением понятия называется логическая операция раскрытия его содержания. Содержание понятия - это совокупность отражаемых в понятии существенных, взятых в определенной взаимосвязи и в определенном отношении признаков предметов или явлений. Например, понятие "субъект преступления" включает в себя такие признаки, как "физическое лицо", "вменяемость", "достижение возраста, установленного уголовным законом", "совершение преступления". Содержание и определение понятия тесно связаны между собой. Содержание раскрывается в определении. Знание содержания понятия позволяет дать его определение и, наоборот, определение понятия раскрывает его содержание. Назначение определения состоит в том, чтобы отличить одно понятие от другого путем указания на наиболее общие, существенные, главные, характерные, специфические признаки отражаемых ими предметов и явлений.

Определение не раскрывает полностью всех признаков предметов (явлений), но оно удобно для оперирования понятиями этих предметов (явлений).

При разграничении предметов (явлений) не приходится перечислять и сравнивать между собой все присущие им признаки. Достаточно сослаться лишь на указанные в определении существенные признаки, которые показывают суть, содержание предмета. Например, понятие "кража" определяется как тайное похищение имущества. Признак "тайности" является тем существенным признаком, который отличает кражу от других способов хищения (грабежа, разбоя и т. д.).

Из определения должна быть видна взаимосвязь выделенных в нем существенных признаков, по крайней мере лицо, знакомящееся с данным определением, должно эту взаимосвязь представлять.